佛教与心脏的关联,跨越了哲学、心理学与生理学的边界,既指向佛教对“心性”的深刻阐释,也暗合现代医学对心脏健康的科学认知,在佛教语境中,“心”并非仅指解剖学上的心脏器官,而是涵盖意识、情感与精神活动的核心载体;而现代医学中的心脏,则是维持生命循环的生理枢纽,二者的交织,为我们理解身心关系、维护健康提供了独特的视角。

佛教中的“心”:超越肉体的觉性载体

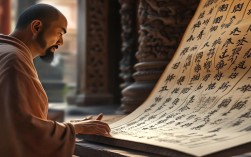

佛教经典中的“心”(梵文citta),是超越物质存在的“心性本源”,是感知、思维与觉悟的主体。《阿含经》提出“心为法本”,意为一切现象皆由心念生起;《楞严经》进一步阐释“心性圆明”,强调心的本质是清净、觉醒的,而非血肉之躯,这种“心”不依赖肉体存在,如《心经》所言“色即是空,空即是色”,肉体(色)与心识(受想行识)皆为因缘和合,本质空寂,却又是修行觉悟的载体。

佛教认为,凡夫的“心”被无明(无知)、贪嗔痴(烦恼)所遮蔽,导致痛苦与轮回;而修行即“明心见性”——通过净化心念,回归本觉,这种“心”的修养,虽不直接针对生理心脏,却通过调节情绪、认知与行为,间接影响身体的整体状态,包括心脏的功能。

佛教修行对“心”的调伏:从情绪到生理的连锁反应

佛教修行方法(如禅修、持戒、慈悲心等),本质是对“心”的训练,而这种训练能显著改善心理状态,进而对生理心脏产生积极影响。

正念禅修:平息情绪波动,保护心脏功能

正念(Mindfulness)是佛教核心修行之一,指“觉照当下,不评判”的专注状态,现代研究表明,长期正念练习可降低交感神经兴奋性,减少压力激素(如皮质醇)分泌,从而降低心率、血压,改善心脏自主神经功能,2016年《美国心脏病学会杂志》发表的研究显示,8周正念减压疗法能使高血压患者血压平均降低5-8 mmHg,效果接近部分降压药,佛教中“观呼吸”“数息”等禅修方法,通过专注呼吸训练,让心念从焦虑、愤怒等负面情绪中抽离,减少情绪剧烈波动对心脏的冲击——情绪激动时,肾上腺素激增会导致心率加快、血管收缩,长期如此易引发冠心病、心律失常。

慈悲心:利他心理激活“放松反应”

佛教强调“慈悲喜舍”四无量心,慈悲”指对他人的关怀与善意,神经科学研究发现,培养慈悲心能激活大脑的奖赏系统,促进催产素分泌,抑制炎症反应,同时增强副交感神经活性,产生“放松反应”(Relaxation Response),这种状态下,心率变异性(HRV,反映心脏适应能力的指标)显著提升,血管张力降低,心血管疾病风险随之下降,一项针对佛教僧侣的研究显示,长期修习慈悲禅者的HRV显著高于普通人,且其血液中的炎症标志物(如C反应蛋白)水平更低。

放下执念:减少“心因性”心脏负担

佛教认为,“贪嗔痴”是烦恼根源,尤其“贪”(执著)与“嗔”(愤怒)会直接扰动心念,现代心身医学中的“心因性疾病”,如心脏神经官能症、焦虑症引发的心悸胸闷,本质上与“执念”相关——过度执著于名利、得失,或长期处于愤怒、怨恨中,会导致自主神经紊乱,引发类似心脏病的症状,佛教“放下”的智慧,并非消极避世,而是通过认知调整(如“诸行无常”“缘起性空”),减少对结果的执著,从而降低心理压力,缓解心脏的“隐性负担”。

从“心性”到“心脏”:身心一体的健康逻辑

佛教“心物一元”的思想与现代心身医学高度契合:心理状态直接影响生理健康,心脏作为“情绪器官”,对心理变化尤为敏感,长期焦虑、抑郁者,冠心病风险增加2-3倍;而积极、平和的心态则能通过改善血管内皮功能、降低血小板聚集性,保护心脏。

佛教修行对“心”的调伏,本质是通过改变认知模式与情绪反应,优化“心理-神经-内分泌-免疫”轴的功能,最终实现“心平气和”的生理状态,这种“以心调身”的智慧,与现代医学“双心医学”(Cardiology-Psychology)的理念不谋而合——即治疗心脏病不仅要关注心脏本身,更要关注患者的心理状态。

佛教“心”与现代医学“心脏”的异同与关联

| 维度 | 佛教“心” | 现代医学“心脏” | 关联点 |

|---|---|---|---|

| 概念定义 | 意识、心性、觉悟的主体,超越肉体 | 循环系统的器官,负责泵血供氧 | 心理状态影响心脏生理功能 |

| 核心功能 | 生起万法,决定苦乐与轮回 | 维持生命活动,输送氧气与营养 | “心”的安宁是心脏健康的基础 |

| 关注层面 | 心性修养、烦恼解脱 | 病理治疗、生理指标监测 | 修行可作为心脏疾病的辅助干预手段 |

| “疾病”关联 | “心病”(贪嗔痴)导致痛苦 | “心病”(情绪压力)引发心脏疾病 | 调“心”可防“心”病 |

| “健康”目标 | 明心见性,究竟解脱 | 维持心脏正常功能,预防心血管疾病 | 共同指向“身心灵”的整体健康 |

相关问答FAQs

Q1:佛教修行能否替代现代医学治疗心脏病?

A:不能,佛教修行是一种“辅助疗法”,通过调节心理状态改善心脏健康,但无法替代药物、手术等现代医学治疗,严重冠心病、心力衰竭患者必须接受规范医疗,修行可作为补充,帮助缓解焦虑、提升生活质量,但不能中断或替代治疗,佛教强调“中道”,即既重视心性修养,也认可医疗手段,二者结合才能实现更好的健康效果。

Q2:普通人如何将佛教智慧融入日常心脏养护?

A:可从三方面入手:① 正念生活:日常饮食时专注咀嚼(正念饮食),避免边吃边刷手机导致暴食;工作时定时短暂停顿,关注呼吸(正念呼吸),减少压力累积。② 慈悲练习:每天花5分钟向亲友、陌生人发送祝福(如“愿你平安健康”),或参与志愿服务,培养利他心,激活放松反应。③ 认知调整:遇到挫折时,用“诸行无常”提醒自己“困难会过去”,减少执著;用“慈悲观”化解愤怒,如“对方可能也有苦衷”,避免情绪剧烈波动,这些简单方法无需复杂修行,却能长期保护心脏。