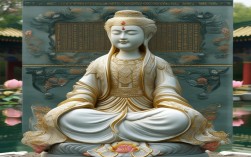

在佛教的璀璨星河中,弥勒菩萨以其“笑口常开、大腹能容”的形象深入人心,成为慈悲与欢喜的象征,而“弹指”这一细微动作,在佛教语境中绝非随意之举,它既是时间的标尺,是警醒的号角,更是弥勒菩萨慈悲智慧的具象化示现,要理解“弥勒菩萨弹指”的深意,需从弥勒的身份特质、弹指的佛教内涵二者的交融中,探寻其超越时空的精神力量。

弥勒菩萨:从“慈氏”到“未来佛”的双重身份

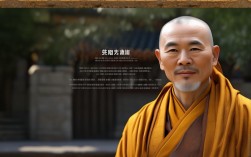

弥勒菩萨梵语为“Maitreya”,意译为“慈氏”,因其“从初发心,乃至成佛,于其中间,专念慈悲,故名慈氏”(《瑜伽师地论》),他是释迦牟尼佛的继任者,被预言将在未来降生人间,于龙华树下三会说法,度化无量众生,成为“未来佛”(即“弥勒佛”),在菩萨位时,弥勒常住兜率天内院,为天人说法;而在人间化现时,则以“布袋和尚”的形象广为人知——据《五灯会元》记载,五代时期浙江奉化有位契此和尚,常携布袋入市,见物即乞,出物即施,临终时说“弥勒真弥勒,分身百千亿,时时示世人,世人自不识”,后被尊为弥勒菩萨化身。

这种“菩萨”与“佛”的双重身份,赋予“弥勒弹指”双重维度:作为菩萨,他是现世的慈悲护持者,弹指是对众生的当下警醒;作为未来佛,他是解脱的终极引路人,弹指是净土现前的因缘成熟。

“弹指”:佛教中的时间符号与慈悲示现

“弹指”在佛教中并非孤立动作,而是承载丰富教义的符号体系,从字面看,拇指与食指(或中指)相弹,发出清脆声响,动作虽简,寓意深远。

时间维度:“刹那”中的永恒启示

佛教将极短时间称为“一弹指”,《阿含经》中记载:“一弹指有六十刹那,一刹那有九十生灭。”这并非单纯的计时单位,而是对“诸行无常”的直观示现:弹指声起,已包含生住异灭的无量变化;弹指声落,万法已迁流不息,弥勒菩萨以“弹指”喻时间,正是引导众生观照“念念无常”——世人常执著于过去、未来或现在的得失,却不知当下的一弹指,已是生灭流转,唯有体证“当下即是”,方能超越时间焦虑。

警觉维度:“棒喝”式的慈悲唤醒

禅宗有“棒喝”接引学人的传统,通过突然的动作或语言打破众生的执著迷思。“弹指”虽轻,却如“棒喝”般具有穿透力:在《景德传灯录》中,香严智闲禅师闻击竹声而悟道,可见细微声响亦可成为开悟的因缘,弥勒菩萨的“弹指”,正是对沉沦五欲、忘失本心的众生的慈悲警醒——如同母亲轻唤走失的孩童,弹指声是“回头是岸”的呼唤,提醒众生:莫在生死轮回中虚度光阴,当速念佛念法,寻求解脱。

因缘维度:“一念”净土的现前契机

净土宗以“信愿行”为宗旨,强调“一心不乱,即得往生”,弥勒菩萨的“弹指”,象征“一念相应”的因缘成熟。《弥勒菩萨所问经》中,弥勒曾问佛陀:“何等名为一念相应?”佛陀答:“一念相应者,于念念中,除灭一切烦恼,具足一切佛法。”弹指的刹那,若能放下妄想分别,生起“信弥勒慈悲、愿生弥勒净土”的一念,便能感召菩萨加持,往生兜率内院,这种“一念净土”的教法,正是弥勒菩萨“弹指”引渡的核心——不必外求,只需当下回心,即可与佛相应。

弥勒弹指:从经典到民间的精神传承

经典中的“弹指”教化

在佛教经典中,“弹指”常与弥勒菩萨的教化紧密相连。《菩萨处胎经》记载,弥勒菩萨在兜率天为天人说法时,曾“弹指一声,震动无量世界”,以此示现“佛音遍传”的法力,提醒众生:佛法如雷,能醒沉迷;又如春风,能润枯心,而在《法华经》中,虽未直接提及弥勒弹指,但“弹指顷”的表述贯穿始终——如“于一弹指顷,百千万亿那由他劫”,喻示佛陀教法的速效与广大,这与弥勒“速疾成佛”的本愿相通,皆指向“佛法难闻,今生更当惜缘”的深意。

民间信仰中的“欢喜禅意”

随着佛教的中国化,弥勒菩萨从“庄严相好”的菩萨形象,逐渐演变为“笑口常开”的布袋和尚,“弹指”也随之融入民间文化,在绘画与雕塑中,布袋和尚常以“左手布袋、右手弹指”的形象示现:布袋象征“包容万有”,弹指象征“警醒世人”,二者结合,传递“大肚能容天下难容之事,笑口常笑世间可笑之人”的处世智慧,这种“欢喜禅”并非消极避世,而是“以出世心做入世事”的积极态度——面对烦恼,以包容化解;面对诱惑,以警醒拒绝,这正是弥勒弹指在民间的精神内核。

弹指间的慈悲与觉醒

“弥勒菩萨弹指”,看似简单的动作,实则凝聚了佛教的时间观、慈悲观与解脱观,它是时间的警钟,提醒众生“诸行无常,当速精进”;它是慈悲的呼唤,唤醒众生“迷途知返,回头是岸”;它是解脱的契机,引导众生“一念相应,净土现前”,在纷繁的现代生活中,弥勒菩萨的弹指更具有现实意义:当我们被焦虑、执著裹挟时,不妨“弹指”一下,回归当下,体念慈悲,以欢喜心面对无常,以智慧心超越烦恼——这或许就是弥勒菩萨留给世人的最珍贵启示。

相关问答FAQs

Q1:弥勒菩萨弹指与佛教中的“刹那”思想有何关联?

A1:“弥勒菩萨弹指”与“刹那”思想的核心关联在于“观照当下”,佛教中“一弹指有六十刹那”,强调时间的极短促与万法的迁流变化,弥勒菩萨以弹指喻刹那,是引导众生体证“诸行无常”——世人常执著于过去的遗憾、未来的焦虑,却忽略了唯一真实的“当下”,通过弹指这一动作,菩萨提醒我们:生命的本质在刹那生灭,唯有专注当下、念念分明,才能超越对时间的恐惧,体悟“刹那即永恒”的境界(如《华严经》所言“一念普观无量劫”),弹指既是时间的标尺,也是觉醒的契机,帮助众生从“妄念纷飞”中回归“正念当下”。

Q2:为什么弥勒菩萨常以“笑口常开”和“弹指”的形象同时示现?二者有何内在联系?

A2:“笑口常开”与“弹指”是弥勒菩萨慈悲智慧的统一体,二者共同诠释“大慈与大智”的菩萨行。“笑口常开”象征“无缘大慈”——菩萨对众生平等的爱,无论善恶、亲疏,皆以欢喜心包容,如同阳光普照大地,无有分别;“弹指”则象征“同体大悲”——菩萨对沉沦众生的深切悲悯,以警醒的方式促其觉醒,如同良药苦口利于病,看似严厉,实为慈悲,二者看似矛盾,实则相辅相成:没有“笑”的包容,“弹指”易生苛责;没有“弹指”的警醒,“笑”易流于形式,正如弥勒布袋和尚的形象:左手布袋(包容)右手弹指(警醒),传递“先包容后警醒,先欢喜后觉醒”的处世哲学,这正是大乘佛教“悲智双运”的生动体现。