在佛教体系中,“佛”与“菩萨”是修行者达到的不同阶位,二者统称为“佛菩萨”,共同构成佛教信仰的核心对象,代表觉悟、慈悲与度众生的圆满境界,这一统称不仅体现了佛教对修行次第的划分,更彰显了从“自觉”到“觉他”的修行路径,以及最终达到“觉行圆满”的理想目标。

佛:圆满觉悟的究竟果位

“佛”是梵语“佛陀”(Buddha)的简称,意为“觉悟者”,指对宇宙人生的真理(苦、空、无常、无我)达到圆满觉悟者,佛教认为,佛具备“三觉圆满”的特质:自觉(自身断尽无明烦恼,解脱生死轮回)、觉他(以智慧教化众生,帮助他人离苦得乐)、觉行圆满(自觉与觉他的功德智慧都达到究竟,没有丝毫欠缺)。

佛的果位是修行者的终极目标,如释迦牟尼佛是娑婆世界的“本师”,阿弥陀佛是西方极乐世界的教主,药师琉璃光如来是东方净琉璃世界的教主,佛具备“十种称号”(如来、应供、正遍知、明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛世尊),每一称号都体现其圆满德行。“如来”意为“乘真理而来,如真理而去”,表示佛已证得宇宙实相;“应供”意为“应受人天供养”,因佛断除一切烦恼,具备无量功德,是众生学习的榜样。

佛的三身(法身、报身、化身)进一步阐释其圆满性:法身是真理的 embodiment,无形无相,遍满一切处;报身是佛因行无量菩萨道所感得的庄严身相,如阿弥陀佛的报身相好光明;化身是佛为度化不同众生而示现的各种身形,如释迦牟尼佛以凡夫身出现在印度,佛的境界是“无上正等正觉”,超越一切二元对立,达到“常乐我净”的涅槃境界。

菩萨:求觉悟、度众生的大修行者

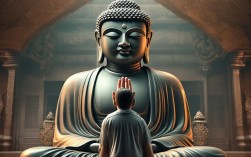

“菩萨”是梵语“菩提萨埵”(Bodhisattva)的简称,意为“觉悟的有情”或“求大道的有情”,指发菩提心(上求佛道、下化众生)、行菩萨道(六度四摄)的修行者,菩萨的修行核心是“自觉觉他”:虽然自身已觉悟部分真理,但为了帮助众生解脱,宁愿延迟自己的佛果,继续在生死中度化众生。

菩萨的修行阶位从“初地”到“十地”,等觉”(等同于佛果,仅差一位),之后“妙觉”成佛,在修行过程中,菩萨需圆满“六度”(布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧)和“四摄”(布施、爱语、利行、同事),以利益一切众生,布施度悭贪,持戒度毁犯,忍辱度嗔恚,精进度懈怠,禅定度散乱,智慧度愚痴。

菩萨的悲心尤为突出,如《华严经》中“我不入地狱,谁入地狱”的誓愿,体现菩萨为救度众生不惜牺牲自我的精神,常见的菩萨有观世音菩萨(大悲)、文殊菩萨(大智)、普贤菩萨(大行)、地藏菩萨(大愿),分别代表不同的德行:观世音菩萨寻声救苦,文殊菩萨以智慧引导众生,普贤菩萨以实践践行菩提,地藏菩萨“地狱不空,誓不成佛”,救度一切罪苦众生。

佛与菩萨的统称:圣者的共同体

“佛菩萨”的统称,本质上是佛教“圣者”体系的概括,二者虽在修行次第、功德境界上有别,但同属“觉悟者”范畴,共同承载着佛教的核心价值——智慧与慈悲。

从修行路径看,菩萨是“因位佛”,佛是“果位菩萨”,菩萨通过修行最终成佛,二者是“过程”与“结果”的关系,如《妙法莲华经》中“开权显实”,指出菩萨行是成佛的必经之路,佛的圆满正是菩萨道的实践成果。

从信仰实践看,佛与菩萨都是众生皈依、供养、学习的对象,佛代表“究竟的真理”,是众生最终的目标;菩萨代表“实践的精神”,是众生修行的榜样,寺院中常供奉佛像(表觉悟本体)和菩萨像(表慈悲实践),信众通过礼佛、拜菩萨,培养对真理的信心和对众生的悲心。

从文化象征看,“佛菩萨”统称已超越宗教范畴,成为东方文化中“智慧与慈悲”的象征,观世音菩萨的“慈悲”被视为母爱的升华,文殊菩萨的“智慧”被视为解决问题的钥匙,这些理念融入伦理、艺术、民俗,成为人类共同的精神财富。

佛与菩萨的对比(表格形式)

| 维度 | 佛 | 菩萨 |

|---|---|---|

| 果位阶位 | 究竟果位,三觉圆满 | 因位圣者,十地等觉 |

| 修行目标 | 自觉觉行圆满,超越轮回 | 上求佛道,下化众生,自觉觉他 |

| 核心特质 | 智慧(般若)究竟,德行圆满 | 悲心深广,行持六度四摄 |

| 经典称谓 | 如来、应供、正遍知等十号 | 菩提萨埵、摩诃萨(大菩萨) |

| 代表形象 | 释迦牟尼佛、阿弥陀佛、药师佛等 | 观音、文殊、普贤、地藏等菩萨 |

| 职责重点 | 示现真理,为众生终极归宿 | 教化众生,践行慈悲,引导修行 |

统称的意义:佛教的整体精神

“佛菩萨”的统称,体现了佛教“悲智双运”的整体精神:佛代表“智”(究竟的智慧),菩萨代表“悲”(无尽的慈悲),二者缺一不可,只有智慧没有慈悲,会陷入“独善其身”的偏执;只有慈悲没有智慧,会陷入“盲目度生”的误区,唯有悲智具足,才能达到“自利利他、自觉觉他”的圆满。

统称也反映了佛教“众生平等”的思想:无论是佛还是菩萨,其本质都是“本具佛性”的众生,通过修行都能达到觉悟,正如《六祖坛经》所言“菩提自性,本来清净”,每个众生都有成佛的可能,菩萨正是“未成之佛”,佛是“已成之菩萨”,这种“因赅果海,果彻因源”的思想,给予众生修行以信心和希望。

相关问答FAQs

Q1:佛和菩萨的根本区别是什么?

A1:根本区别在于修行果位和境界圆满度,佛是“三觉圆满”(自觉、觉他、觉行究竟)的究竟觉悟者,已断尽一切烦恼,具备无上功德,是修行的终极目标;菩萨是“自觉觉他”的大修行者,虽已觉悟部分真理,但为度化众生而发愿修行,功德尚未圆满,需经历“十地”修行才能成佛,简单说,佛是“果位”,菩萨是“因位”,二者是修行次第的不同阶段。

Q2:为什么佛教中常说“佛菩萨”而不是分开称?

A2:“佛菩萨”统称体现了佛教“悲智双运”的整体核心,佛代表“究竟智慧”,菩萨代表“无缘慈悲”,二者如同鸟之双翼、车之两轮,缺一不可,修行需以佛果为目标(智),以菩萨行实践(悲),二者结合才能达到“自利利他”的圆满,统称也象征佛教圣者的共同体——佛是觉悟的本体,菩萨是慈悲的实践,共同构成佛教信仰的完整体系,引导众生从“发心”到“圆满”的修行之路。