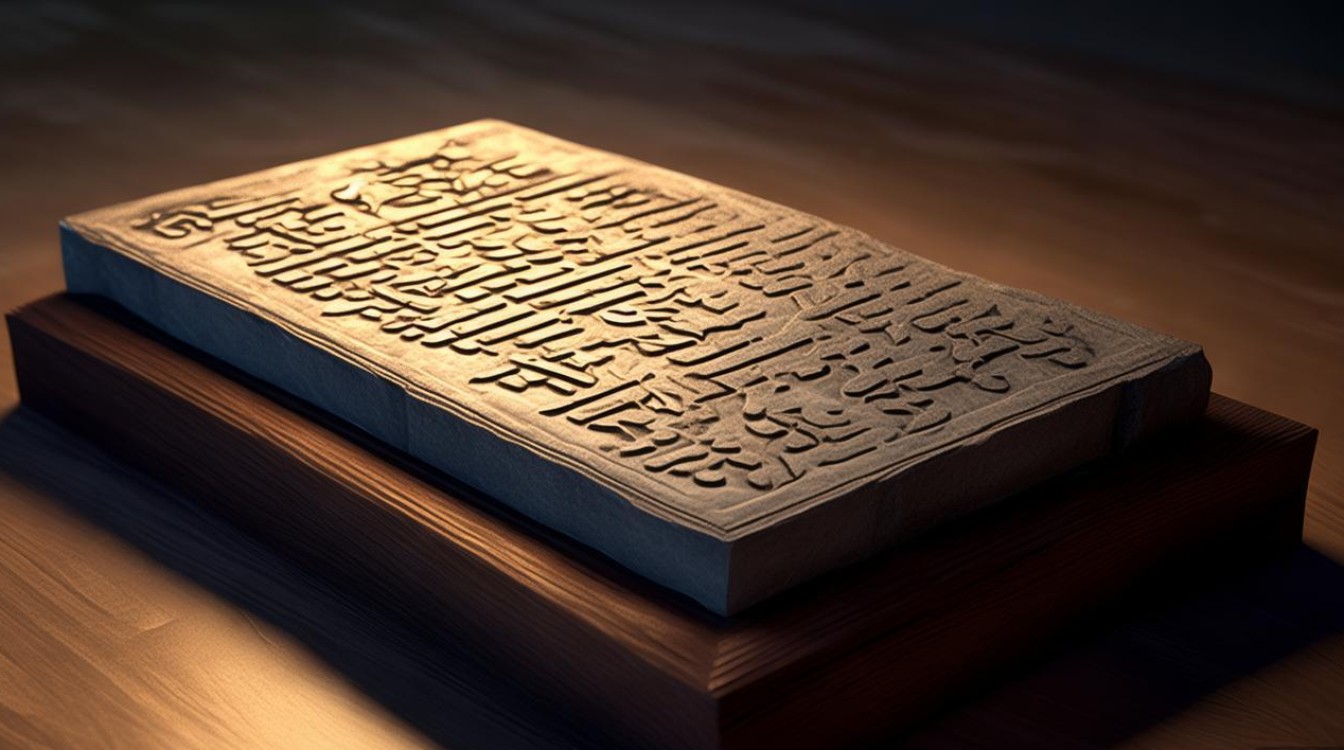

古梵文菩萨真言,是佛教修行体系中的核心法门之一,源自古印度吠陀文化与佛教智慧的深度融合,以“陀罗尼”(梵语 Dhāraṇī,意为“总持”“咒”)的形式承载菩萨的悲愿、智慧与功德,这些真言以古梵文书写,其音节结构被认为蕴含特定的宇宙振动频率,通过持诵可修行者与菩萨本尊相应,获得加持与觉悟,梵文作为“天启之语”,其元音的长短、辅音的组合乃至声调的起伏,皆被视作传递佛法义理的精准载体,超越了世俗语言的局限,成为连接众生与佛菩萨的精神纽带。

古梵文菩萨真言的核心内涵

菩萨真言的本质,是菩萨“心”的显现,浓缩了菩萨的修行境界与救度愿力,在佛教经典中,真言并非简单的“咒语”,而是“法尔自然”的真理符号——如《大悲心陀罗尼经》所言,观音菩萨的真言是“过去九十九亿恒河沙诸佛所说”,其功德能“除一切众生病令诸安乐”,持诵真言的过程,既是修行者自我净化(身口意三业清净)的过程,也是与菩萨悲愿共振的过程:通过专注持诵,心念逐渐从散乱归于统一,最终契入“言诠不及”的实相境界。

从分类看,菩萨真言可分为“心真言”(菩萨根本心咒,如观音六字大明咒)、“心中心真言”(核心浓缩咒语,如文殊八字咒)、“根本真言”(代表菩萨本誓的咒语)等,每类真言皆对应菩萨特定的愿力与功德,如观音主慈悲、文殊主智慧、普贤主行愿、金刚手主降魔等。

主要古梵文菩萨真言及功德解析

以下为部分常见菩萨真言的梵文原文、罗马音标注、核心含义及持诵功德,整理如下:

| 菩萨名 | 梵文真言 | 罗马音标注 | 核心含义 | 持诵功德 |

|---|---|---|---|---|

| 观音菩萨 | Om Maṇi Padme Hum | “嗡”表部,“嘛呢”表如意宝,“呗美”表莲花,“吽”表本尊,合为“持莲花上之佛果” | 慈悲摄受,除障消灾,增长福慧,脱离六道轮回 | |

| 文殊菩萨 | Om A Ra Ca Na Dhīḥ | “五字”表智慧圆满,“ Dhīḥ”表觉醒 | 开发智慧,辩才无碍,学业事业顺遂,破除无明 | |

| 普贤菩萨 | Om Samaya Vidmahe Mahaprajñāya Dhīmahi Tanno Prajñāpracodayāt | “敬礼本誓,愿证大圆满智慧” | 行愿成就,心量广大,消除业障,成就菩萨道 | |

| 弥勒菩萨 | Om Maitreya Svāhā | “敬礼慈氏,愿愿成就” | 培养慈心,未来得生兜率天,值遇弥勒菩萨 | |

| 地藏菩萨 | Om Pracandra Lokajyeṣṭhāya Tathāgatānukampāya Svāhā | “敬礼胜世主,如来悲悯” | 超度亡灵,消除地狱苦,救度众生脱离恶道 | |

| 金刚手菩萨 | Om Vajra Paṇi Hum | “金刚手部,破除一切障碍” | 降伏魔扰,增长力量,护持修行顺遂 |

持诵古梵文菩萨真言的修行方法

持诵真言并非机械重复音节,而是“以音摄心”的禅修过程,需结合仪轨与正念:

- 持前准备:选择清净处,端身正坐,调整呼吸至平稳(可先修数息观),至心念安定。

- 发音要点:尽量贴近梵文原音,如“Om”发音为“嗡”(从喉部振动至鼻腔延长),“Padme”为“呗美”(“d”为舌尖齿音,“me”短促),若无法精准发音,可参考权威梵文录音或传承上师指导,诚心为先,音韵次之。

- 观想配合:持诵时观想菩萨形象(如观音手持莲花、文殊持剑经卷),或观想真言文字放光明遍照自身及众生,增强加持力。

- 持诵数量:可每日持一定数量(如108遍、1000遍),以“计数器”辅助,避免散乱;贵在坚持,不贪求数量。

- 功德回向:持诵结束后,至心回向:“愿以此功德,庄严佛净土;上报四重恩,下济三途苦;若有见闻者,悉发菩提心;尽此一报身,同生极乐国。”

古梵文菩萨真言的历史与传承

菩萨真言的传承可追溯至释迦牟尼佛住世时期,如《阿含经》中已有咒语记载,大乘佛教时期(约公元1世纪后)随着《法华经》《华严经》等经典的出现,真言法门系统化,密教兴起后(7世纪后),真言成为“三密相应”(身密手印、口密真言、意密观想)的核心,唐密的“一字轮”与藏传佛教的“嗡啊吽”皆源于此。

汉传佛教中,天台宗智者大师持诵《消灾咒》感应地震平息,净土宗将观音真言作为助行法门;藏传佛教则将真言融入日常修行,如早课“七支供”中持诵多罗菩萨真言,不同文化对真言的传承虽在音译、仪轨上有所差异,但“至诚感通”的内核始终一致——正如《楞严经》所言:“此方真教体,清净在音闻。”

相关问答FAQs

问题1:古梵文菩萨真言必须发音完全准确吗?如果发音不准,会影响功德吗?

解答:发音的准确性固然重要,但佛教修行更强调“诚心”与“信心”,梵文在传承中因地域、语言差异存在不同版本(如汉传“嗡嘛呢呗美吽”与藏传“嗡嘛贝美吽”的发音差异),修行者可根据传承上师指导或权威典籍持诵,若无法完全准确,以虔诚心为主——佛菩萨的悲愿如大日光明,不会因众生的发音偏差而隔绝,反而会至诚感应,正如《大悲心陀罗尼经》所言:“但诵持故,无愿不遂。” 初学者可通过聆听梵文录音、请教善知识逐步纠正发音,但不必因发音不完美而焦虑,持诵的真义在于“心念相应”,而非机械的音节重复。

问题2:持诵菩萨真言时,为什么强调“观想”?观想不出来怎么办?

解答:观想是持诵真言的重要辅助,尤其在密宗“三密相应”的修行中,通过观想菩萨形象与本尊合一,能将“口密真言”与“意密观想”结合,增强加持力,例如持诵观音真言时,观想观音菩萨的慈悲面容与手中莲花,可快速将心念从散乱转为专注,与观音的“大悲愿力”共振。

但观想并非“必须”,初学者不必因观想不出来而焦虑,修行次第可分三步:先专注于持诵真言的音节(“口诵”),待心念逐渐稳定后,尝试简单的观想(如观想“嗡”字放光,或想象菩萨的光环围绕自身),若仍无法清晰观想,可转为“忆念佛菩萨的功德”(如观音的“寻声救苦”),以“忆念”代“观想”,核心是“心不散乱”,无论是否观想,只要至诚持诵,皆能与菩萨相应,正如印光大师所言:“持咒但至诚恳切,无感不通。”