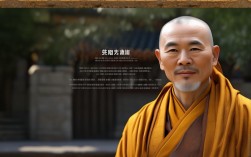

无相法师的圆寂,是佛教界的一大损失,也是无数信众心中难以抚平的思念,他一生以“无相”为修行准则,以慈悲为利他根本,在弘法利生的道路上留下了深深的足迹,每当忆起法师那慈眉善目的面容、平和淡定的语态,心中便涌起无限的敬仰与怀念。

无相法师年少时便展现出对佛法的深厚宿根,二十岁剃度出家,师从一代高僧,精研三藏十二部经典,尤其对《金刚经》《心经》等般若类经典有着独到的体悟,他常说:“‘无相’并非否定现象,而是超越执着,以清净心观照万物,方显真如本性。”在修行上,法师强调“定慧等持”,每日晨钟暮鼓,坐禅不辍,即便晚年身体衰弱,仍坚持带领僧众共修,其精进精神令后学无不感佩,他曾在深山闭关三年,期间断绝外缘,只以清水煮食,却写下数万字的修行笔记,字里行间满是智慧与慈悲的光芒。

在弘法事业中,无相法师以“佛法生活化”为宗旨,将深奥的佛法义理融入日常生活的点滴之中,他常开示信众:“学佛不是脱离生活,而是在柴米油盐中修心,在待人接物中炼性。”数十年间,他走遍大江南北,在各地创办道场、设立讲堂,无论城市乡村,只要有缘众生,他都不辞辛劳前往讲经说法,他的开示深入浅出,善用比喻,将“空”“无我”“因果”等概念讲得通俗易懂,让无数初学者得以契入佛法大门,不仅如此,法师还十分重视僧才培养,亲手创办佛学院,培育了数百位年轻僧人,如今他们已成为各地弘法的中坚力量。

法师的慈悲更体现在对众生的无尽关怀上,他常说:“出家的菩萨,当以众生为念,不能只顾自了。”每逢灾荒之年,他总是第一时间组织信众捐款捐物,亲自将米面粮油送到贫困家庭手中;对于孤寡老人和残障人士,他更是嘘寒问暖,不仅提供物质帮助,更以佛法给予精神慰藉,他曾创立“慈济会”,常年资助贫困学生上学,帮助病患就医,数十年来从未间断,有一次,一位身患重病的贫苦母亲因无力支付医药费而绝望,法师得知后,不仅承担了全部医疗费用,还亲自到医院探望,鼓励她要“相信因果,更要相信慈悲的力量”,这样的事例,在法师的弘法生涯中不胜枚举。

无相法师的一生,是践行“无相”精神的一生,是奉献慈悲的一生,他淡泊名利,从不收受信众供养,即便收到捐款,也全部用于道场建设和慈善事业;他谦逊低调,面对赞誉从不居功,常说“一切皆是佛力加持,众生护持”,他的言行举止,无不体现着“三轮体空”的境界,真正做到了“行无相行,施无相施”。

法师虽已远行,但他的精神与教诲如同明灯,继续照亮着无数修行者的道路,他所开创的道场依然晨钟暮鼓,他所培育的僧人依然精进弘法,他所践行的大乘精神依然在世间传递,每当看到信众因听闻法师的开示而心生欢喜,看到弱势群体因法师的慈悲而得到帮助,便知法师未曾离开,他的精神早已融入虚空,与众生同在。

缅怀无相法师,不仅是追忆一位高僧大德,更是传承一种“无我利他”的精神,愿我们能以法师为榜样,在生活中践行慈悲,在修行中体悟无相,让这份宝贵的智慧之光,永远照耀世间。

| 无相法师弘法理念与实践 | 具体体现 |

|---|---|

| 无相布施 | 不着相行善,默默资助贫困学子、病患,不求回报 |

| 定慧等持 | 每日坚持坐禅四时,晚年仍带领僧众共修,著书立说 |

| 佛法生活化 | 讲经说法融入日常,提倡“日行一善”,将慈悲落实于生活 |

| 僧才培养 | 创办佛学院,培育年轻僧人,推动佛教传承与发展 |

FAQs

问:无相法师的“无相”思想对现代人有什么启示?

答:无相法师的“无相”思想核心是超越执着,以清净心面对万物,对现代人而言,启示在于:放下对“我”的执着,减少功利心和分别心,在忙碌的生活中保持内心的平和;不执着于表象,如财富、名利、他人的评价,而是回归事物的本质,以更包容、豁达的心态面对生活中的得失与顺逆,从而获得真正的自在与快乐。

问:无相法师在弘法中如何平衡传统与现代?

答:无相法师始终坚持“传统为根,现代为用”的弘法理念,在传统上,他严格遵循戒律,精研经典,保持佛教的纯正性;在现代化方面,他善于运用现代媒介(如录音、录像、文字整理)传播佛法,将深奥义理转化为现代人易于理解的语言,同时结合社会问题(如压力、焦虑、人际关系)给出契理契机的开示,让古老的智慧在当代焕发新的生机,既守护了法脉传承,又适应了时代需求。