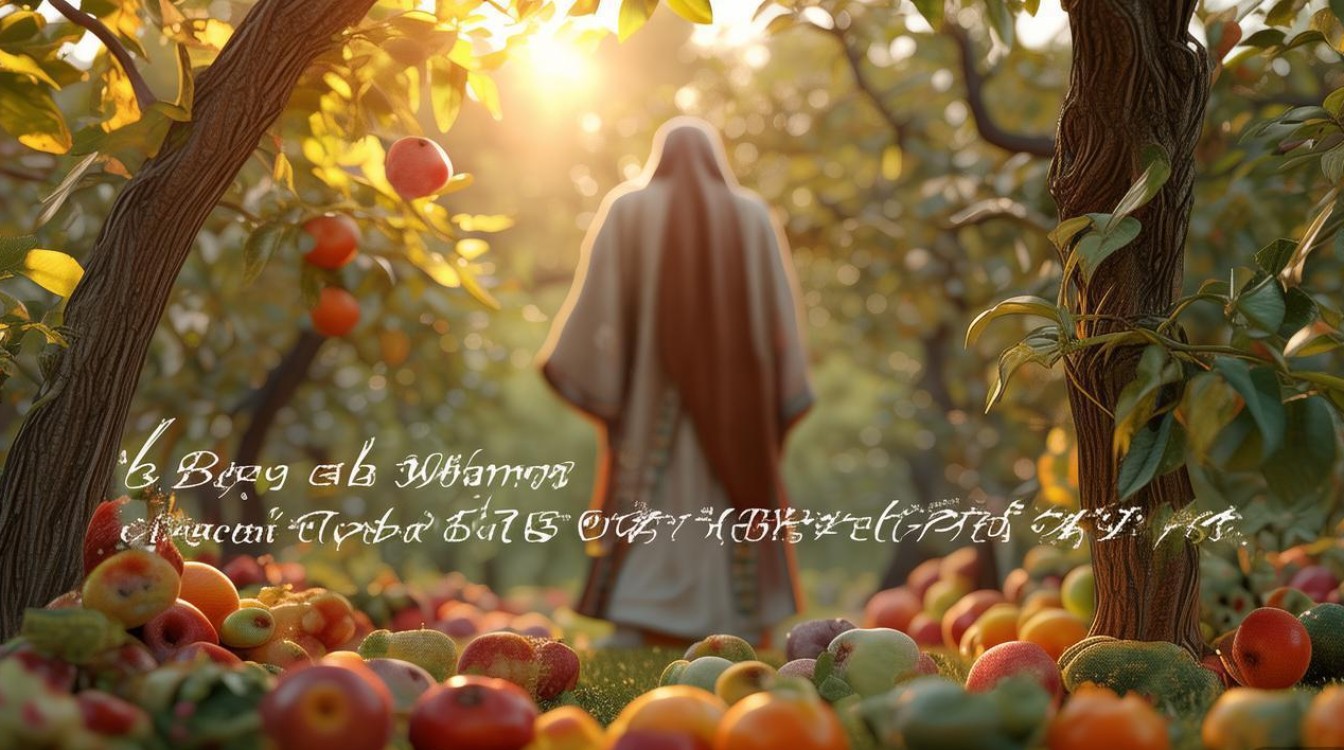

在当代佛教的弘法谱系中,果园法师以其独特的“农禅并重”理念与“果园修行法门”广为人知,他常言:“心田若荒芜,果园终空荡;身若勤耕耘,自得菩提香。”这句质朴的偈语,不仅道出了他对佛教修行的理解,更将“果园”这一寻常意象升华为修道的隐喻——从播种发心到收获证悟,每一步皆是心性的磨砺与生命的觉醒,果园法师的佛教思想,深植于大乘佛教的智慧土壤,又融合了禅宗“平常心是道”的实修精神,强调在劳作中体悟真理,在生活中践行慈悲,为现代人提供了一条贴近生命的修行路径。

果园法师的修行理念,始终围绕“心”与“行”的展开,而“果园”恰是这两者的最佳载体,他将佛教的“四弘誓愿”比作果园耕作的四个核心环节:众生无边誓愿度,如“开荒拓地”,以慈悲心接纳一切众生,破除分别与执着;烦恼无尽誓愿断,如“拔草除虫”,时刻观照内心贪嗔痴等烦恼,精进不懈;法门无量誓愿学,如“选种育苗”,广学三藏十二部,以智慧滋养法身慧命;佛道无上誓愿成,如“秋收满仓”,历经勤修,最终圆满菩提果位,在他看来,修行并非远离尘世的枯坐,而是在日常劳作中“历事炼心”——翻土时体会“大地承载万物”的包容,播种时感悟“因果不虚”的真理,浇水时修习“慈悲润泽”的胸怀,除草时践行“断恶修善”的决心,他曾说:“锄头落地时,妄念随之断;汗水滴入土,烦恼化为尘。”这种将禅修融入劳作的“农禅一味”,正是果园法师对禅宗“行住坐卧皆是禅”的生动诠释。

在弘法实践中,果园法师始终秉持“佛法不离世间法”的原则,将“果园”作为连接佛法与生活的桥梁,他创办的“果园禅修中心”,不仅是一座修行道场,更是一个融合农业实践、心灵教育与慈善公益的综合平台,僧众与信众共同参与果树种植、养护、采摘的全过程,通过“一日不作,一日不食”的百丈家风,体会“劳动即修行,奉献即功德”的真谛,法师尤为注重“慈悲果园”项目的开展,带领弟子在贫困山区推广果树种植技术,不仅为当地民众提供生计来源,更以“因果轮回”“自利利他”的佛法理念教化人心,他常说:“一棵果树从幼苗到结果,需要阳光雨露,更需要守护者的耐心;众生从迷惑到觉悟,需要佛法智慧,更需要弘法者的慈悲。”这种“以果养心,以法济世”的弘法模式,让佛教不再是庙堂之上的抽象教义,而是扎根大地、滋养生命的智慧清泉。

为让修行更具次第性,果园法师将果园劳作的阶段性特征与佛教修行的次第相对应,形成了独特的“果园修行次第论”,他认为,修行的起点如“春播”,需以“发心”为种——明确“为利有情愿成佛”的大愿,如同选择饱满的果树种子,方能生根发芽;修行的过程如“夏耘”,需以“精进”为犁——在戒定慧三学中勤耕不辍,如同夏日除草施肥,断恶修善,滋养法芽;修行的境界如“秋收”,需以“禅定”为镰——专注一境,心不散乱,如同秋日采摘果实,法喜充满;修行的圆满如“冬藏”,需以“智慧”为仓——通达缘起性空,体悟真如本性,如同冬日贮藏果实,自利利他,这一理论通过生动的比喻,将深奥的佛教修行体系转化为可操作、可体验的实践指南,使不同根器的修行者都能在“果园”的意象中找到自己的位置与方向。

果园法师的思想对现代社会具有深刻的启示意义,在物质丰裕而精神焦虑的当下,人们往往追逐外境的“果实”,却忽视了内心的“耕耘”,法师以“果园”为喻,提醒现代人:“真正的富足,不在于拥有多少,而在于内心是否安宁;真正的收获,不在于外在的成就,而在于是否活出慈悲与智慧。”他提倡“慢生活”的修行态度,鼓励人们在忙碌中留出时间“观心”——如同农夫每日观察果树的生长,我们也需时常觉察自己的起心动念,及时清除内心的“杂草”(烦恼),播撒“善念”的种子,这种“在生活中修行,在修行中生活”的理念,为现代人提供了一条对抗浮躁、回归内心的路径,让佛教智慧成为安顿心灵的良方。

| 果园耕作环节 | 对应的修行内涵 | 法师的实践引导 |

|---|---|---|

| 开荒拓地 | 破除我执,广发菩提心 | 带领弟子清理荒地,以“心田荒芜”喻“无明覆盖”,鼓励发心度生 |

| 选种育苗 | 亲近善知识,熏习正见 | 选取优质果树种,类比“听闻正法”,每日组织共修经典 |

| 除草施肥 | 断恶修善,积聚资粮 | 定期劳作时强调“拔草如断贪嗔,施肥如培福德” |

| 灌溉养护 | 持戒诵经,护持正念 | 以“水”喻“戒律与智慧”,提醒弟子“戒能润心,慧能生长” |

| 秋收分享 | 法喜充满,回向众生 | 采摘后将果实分赠贫苦,教导“功德回向,福报无量” |

相关问答FAQs

问题1:果园法师常说“果园即道场,劳作即修行”,这对现代职场人有哪些具体的启发?

解答:果园法师的理念对现代职场人的核心启发在于“将修行融入日常,让工作成为道场”,具体而言,可借鉴“播种”思维,将工作任务视为“播善因”——以发心做好每一件事,哪怕微小,亦如选种般认真,久而久之便能在职场积累善缘与福报;学习“夏耘”精神,面对工作压力与人际摩擦(如“杂草丛生”),不逃避、不抱怨,以“精进”之心主动解决,如拔草般清除内心的嗔怒与焦虑;践行“秋收”智慧,在完成任务后不执着于结果,而是像观察果实成熟般“观照”过程,从中归纳经验,亦能体会“因缘和合”的无常,减少得失心,职场便不再是消耗心神的战场,而是磨炼心性、增长慈悲的道场。

问题2:普通人没有条件参与果园劳作,如何学习果园法师的修行精神?

解答:果园法师的修行精神核心在于“心性修养与利他实践”,即便没有条件参与果园劳作,仍可通过“心耕”与“意修”践行。“心耕”即每日留出时间“观心”,如农夫观察果树般觉察自己的起心动念——当贪、嗔、痴等烦恼生起时,及时“拔除”(如念佛、持咒或观无常);当善念生起时,及时“灌溉”(如发愿行善)。“意修”体现在日常生活中的“利他”,如法师所言“果园之果,需与他人共享”,普通人可在工作中帮助同事、在生活中关怀家人,甚至参与公益,以“分享果实”的心态践行布施,这便是“无相布施”的体现,可尝试“简化生活”,减少对物质的执着,如同果园“冬藏”般积蓄内心的宁静,通过诵经、禅坐或阅读经典(如《金刚经》《坛经》)滋养法身慧命,归根结底,果园法师的精神告诉我们:修行不在形式,而在心念——时时观照,念念利他,便是最好的“果园修行”。