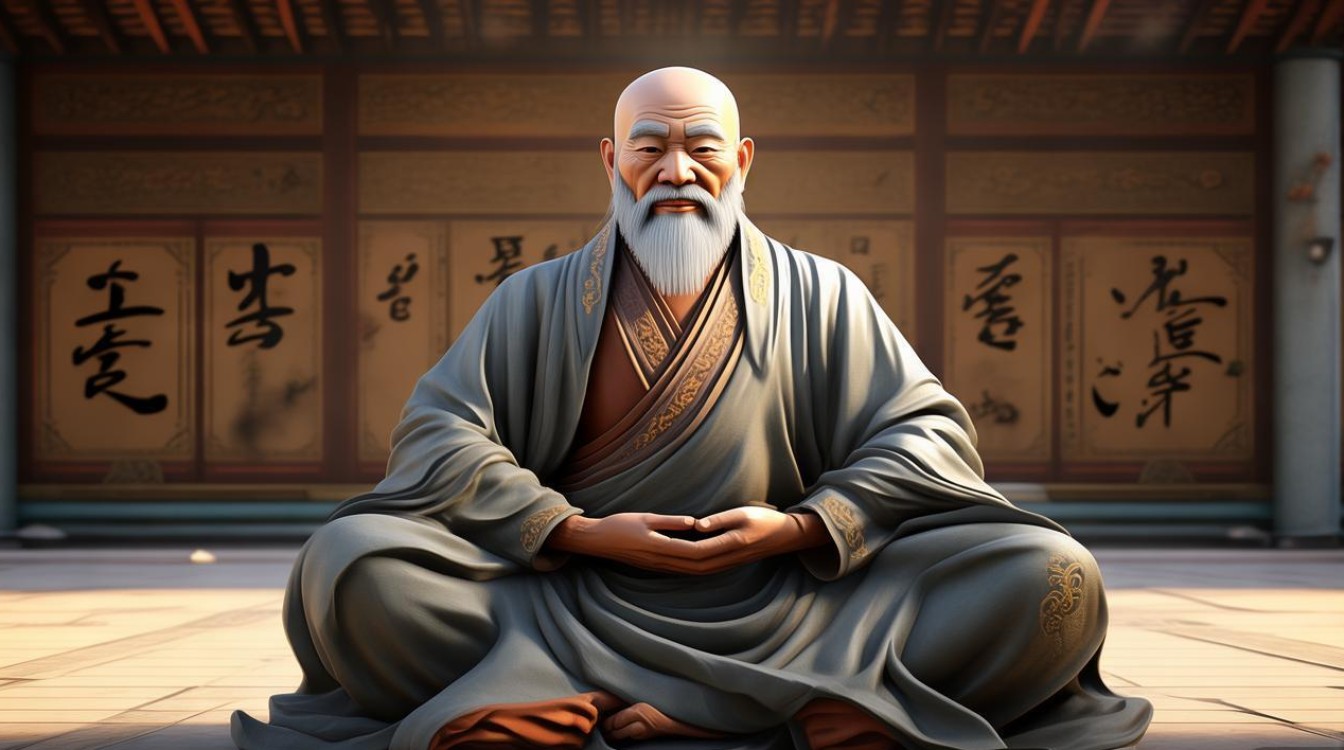

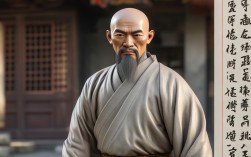

陀辉法师是当代佛教界备受尊敬的僧伽,以其深厚的佛学造诣、平实弘法风格和慈悲济世精神,在信众中享有崇高声誉,他生于上世纪六十年代,幼年即显善根,青年时期于名刹剃度,依止明旸长老修习禅净教义,后曾赴佛教学院深造,精通三藏经典,尤其对《金刚经》《华严经》等大乘经典有独到阐释,法师一生以“弘扬正法、利益众生”为己任,倡导“人间佛教”理念,致力于将传统佛法智慧与现代生活相结合,引导众生在日常生活中修行,实现心灵的净化与生命的觉醒。

在修行实践上,陀辉法师强调“戒为根本,定为枢纽,慧为归宿”,他认为,持戒是修行的基础,唯有严持戒律,才能守护心念,远离烦恼;禅定是调伏心的关键,通过止观双修,培养专注与觉照;智慧是解脱的根本,通过闻思经教,破除无明执着,法师常说:“修行不是脱离生活,而是在生活中修行,吃饭时吃饭,睡觉时睡觉,保持觉知,便是修行。”他提倡“生活禅”,将佛法融入行住坐卧,比如工作时专注敬业,待人时慈悲包容,遇逆境时观照自心,顺境时感恩惜福,让佛法成为生活的指南。

作为弘法者,陀辉法师以“通俗易懂、契理契机”为讲经原则,善于用现代语言和生动比喻阐释深奥佛法,他的开示既有对经典教义的精准把握,又有对现实人生的深刻洞察,总能直击众生心灵困惑,针对现代人普遍存在的焦虑情绪,法师开示:“焦虑源于对未来的担忧和对过去的执着,佛法告诉我们,过去已不可得,未来尚未到来,唯有把握当下,安住此刻,才能获得内心的平静。”他还积极推动佛教文化传播,创办佛学讲堂,出版弘法书籍,通过网络平台开设线上课程,让更多人接触和学习佛法,法师十分重视慈善事业,带领弟子们成立慈善基金会,关注贫困地区教育、孤寡老人救助、灾后重建等,践行“无缘大慈,同体大悲”的菩萨行愿,用实际行动诠释佛教的慈悲精神。

陀辉法师的思想特色在于融合大乘佛教的悲智双运与人间佛教的入世精神,他强调“佛法在世间,不离世间觉”,认为佛法并非消极避世,而是积极入世,通过改善人心、净化社会来实现佛国净土的理想,他主张“知行合一”,不仅要求信众闻思佛法,更要将其落实到生活实践中,做到解行并进,法师常说:“学佛不是追求神通,而是培养智慧和慈悲;不是为了来世,而是为了今生活得更有意义。”他的教言朴实无华,却蕴含着深刻的人生智慧,为迷茫的现代人指明了心灵的归途。

陀辉法师弘法历程简表

| 时间节点 | 主要事件 | 意义与影响 |

|---|---|---|

| 1985年 | 于江苏某古刹剃度,师从明旸长老 | 正式开启出家生涯,奠定佛学基础 |

| 1990年 | 受具足戒,专研《华严经》《楞严经》 | 深化教理修持,形成系统佛学体系 |

| 2000年 | 首次开坛讲经,主题《佛法与人生》 | 弘法风格初显,以贴近生活著称 |

| 2008年 | 创办“净心佛学讲堂” | 提供固定弘法道场,推动佛学教育普及 |

| 2015年 | 出版《生活中的智慧》弘法文集 | 将佛法智慧融入生活,影响广泛 |

| 2020年至今 | 开设线上弘法平台,定期直播开示 | 突破地域限制,让佛法走进千家万户 |

陀辉法师的弘法事业,不仅传承了佛教的优良传统,更以创新的方式适应时代需求,让古老的佛法智慧焕发出新的生机,他常说:“佛法的生命力在于与时俱进,只要能利益众生,任何弘法方式都是值得的。”正是这份对众生的慈悲和对佛法的虔诚,让无数人在他的引导下找到了心灵的慰藉与人生的方向。

相关问答FAQs

问:普通人如何在忙碌的现代生活中践行陀辉法师提倡的“生活禅”?

答:陀辉法师认为,“生活禅”的核心是“在生活中修行,在修行中生活”,具体可以从以下几点入手:第一,培养正念,日常做事时专注当下,比如吃饭时细嚼慢咽,感受食物的味道;工作时全神贯注,不被杂念干扰,第二,保持慈悲,待人接物时多一份理解与包容,对家人、同事、陌生人都能生起善意,力所能及地帮助他人,第三,观照自心,每天抽出十分钟静坐或散步,觉察自己的起心动念,遇到烦恼时不逃避,而是用佛法智慧观照:“烦恼从何而来?如何转化?”久而久之,就能在忙碌中保持内心的平静与觉照,让生活成为修行的道场。

问:陀辉法师如何看待现代人学佛中的“功利化”倾向?

答:陀辉法师指出,功利化信仰是学佛初期的常见现象,可以理解,但不能停留于此,他认为,学佛的根本目的是“净化心灵、解脱烦恼、成就慈悲”,而非追求财富、健康等外在利益,法师开示:“佛法是心法,向外求福报,如同缘木求鱼;向内修心,才能获得真正的安乐。”对于功利化信仰,法师不排斥,而是因势利导,引导信众从“求佛保佑”转向“学佛修行”,明白“福报是自己修来的,不是求来的”,他鼓励信众先通过佛法改善心态,培养感恩、宽容、智慧的品质,当内心改变了,外在的生活自然会随之改善,这才是佛法的真实利益。