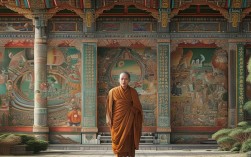

2017年,中国佛教界围绕“坚持我国宗教中国化方向”的核心任务,以提升教职人员综合素质、服务社会和谐为目标,开展了多层次、多主题的佛教培训活动,这些培训立足时代需求,融合传统智慧与现代管理理念,既注重佛学经典的深度研习,也强调政策法规与文化素养的全面提升,为佛教事业的健康发展注入了新动能。

培训的时代背景与核心目标

2017年是佛教界深化自身建设的关键一年,随着国家宗教事务局《关于进一步治理佛教道教商业化问题的若干意见》等政策的出台,佛教发展面临着规范管理、提升内涵、服务社会的多重挑战,在此背景下,佛教培训以“教风建设、人才培养、文化传承”为主线,旨在通过系统化培训,引导教职人员深入理解佛教中国化的历史必然与现实意义,增强国家意识、公民意识法治意识,同时提升弘法利生、寺院管理、公益慈善等实践能力,推动佛教与社会主义社会相适应。

与课程体系

2017年的佛教培训内容呈现“理论+实践”“传统+现代”的融合特点,课程设置覆盖佛学经典、政策法规、文化素养、实践技能四大模块,形成全方位的培养体系。

(一)佛学经典研习与教义阐释

经典研习是培训的核心内容之一,针对不同层次的学员,培训课程既包括《金刚经》《坛经》《法华经》等根本经典的深度解读,也涉及汉传、藏传、南传佛教各宗派义理的 comparative study(比较研究),中国佛教协会举办的“中青年教职人员研修班”以“契理契机”为原则,结合现代社会问题,阐释佛教“慈悲”“智慧”“中道”等核心思想在当代的实践价值,引导学员将教义与社会主义核心价值观相融合,探索佛教中国化的新路径。

(二)政策法规与法治教育

为规范佛教活动、抵制商业化倾向,政策法规培训成为重点,课程涵盖《宗教事务条例》《宗教教职人员备案办法》等法规,通过案例分析、专家解读,使学员明确宗教活动的法律边界,增强依法开展宗教活动的意识,部分培训还邀请法律工作者就“宗教活动场所财务管理”“宗教出版规范”等实务问题进行指导,帮助寺院建立合规的管理制度。

(三)文化素养与综合素质提升

佛教文化是中国传统文化的重要组成部分,2017年培训注重提升学员的文化素养与跨学科视野,课程包括中国传统文化(如儒家伦理、道家思想)、书法、茶道、古典诗词等,旨在通过文化浸润,增强教职人员的文化自信与弘法感染力,某省佛教协会举办的“文化素养提升班”特邀高校教授讲授“佛教与艺术”“佛教文献学”,学员通过临摹佛经、学习梵呗,深化了对佛教文化载体与表现形式的理解。

(四)实践技能与社会服务能力

为适应新时代佛教服务社会的需求,培训增设了实践技能课程,包括寺院现代化管理、新媒体弘法、公益慈善项目策划等,针对寺院管理需求,课程涵盖“寺院财务管理”“消防安全管理”“信众接待礼仪”;针对弘法方式创新,开设“佛教短视频制作”“微信公众号运营”等实用技能培训,鼓励学员运用现代传播手段讲好中国佛教故事,部分培训还组织学员参与扶贫助学、养老服务等公益实践,将理论学习与社会服务相结合。

以下是2017年部分佛教培训课程模块示例:

| 课程模块 | 教学形式 | |

|---|---|---|

| 佛学经典研习 | 《金刚经》的现代解读、《坛经》的禅意思想、各宗派义理比较 | 讲座、小组研讨、经典共修 |

| 政策法规教育 | 《宗教事务条例》解读、宗教活动场所规范管理、宗教商业化问题治理 | 专家授课、案例分析、法规考试 |

| 文化素养提升 | 中国传统文化概要、佛教艺术史、书法与梵呗实践 | 讲座、工作坊、文化参访 |

| 实践技能培训 | 寺院财务管理、新媒体弘法、公益慈善项目策划、危机公关 | 模拟演练、实操指导、经验分享 |

培训形式与参与对象

2017年的佛教培训形式灵活多样,既有全国性的高端研修班,也有地方性的专题培训班;既有集中面授,也有线上课程,中国佛教协会举办的“全国佛教中青年骨干培训班”采用“理论学习+实地参访”模式,学员赴四大名山寺院、佛教文化研究中心交流学习,实地考察寺院管理经验;部分省市佛教协会则利用“佛教在线”“学习强国”等平台,开设线上微课程,方便基层教职人员灵活学习。

培训对象覆盖各层次佛教人才:既有寺院住持、监院等管理骨干,也有青年法师、居士骨干;既有汉传佛教教职人员,也有藏传佛教、南传佛教代表人士,通过分层分类培训,形成了“高端引领+基层覆盖”的人才培养格局。

培训成果与社会影响

2017年的佛教培训取得了显著成效:一是提升了教职人员的综合素质,学员对佛教中国化的理解更加深入,政策法规意识明显增强;二是推动了佛教管理的规范化,通过寺院管理培训,许多寺院建立了完善的财务、安全、信众服务制度;三是创新了弘法方式,新媒体技能培训帮助佛教界搭建了线上弘法平台,如“佛法开示”短视频、线上共修活动等,吸引了大量年轻信众;四是促进了公益慈善事业发展,培训后各地佛教团体开展的扶贫、助学、救灾等公益项目数量同比增长30%,展现了佛教界的社会责任。

相关问答FAQs

Q1:2017年佛教培训如何体现“佛教中国化”的导向?

A1:2017年佛教培训将“佛教中国化”贯穿始终:在课程设置上,强调佛教教义与中国传统文化、社会主义核心价值观的结合,如通过《坛经》解读“人间佛教”思想,引导学员思考佛教如何在当代社会发挥积极作用;在教学案例中,选取本土高僧(如太虚大师、赵朴初)的实践经验,阐释佛教与中国社会融合的历史经验;在实践环节,鼓励学员参与社区服务、文化建设等本土化实践,推动佛教融入当代中国生活,政策法规培训也明确了宗教活动需“坚持中国化方向”,抵制西方宗教渗透和商业化倾向,确保佛教发展始终与国家文化传统和社会需求相适应。

Q2:2017年佛教培训对年轻教职人员的成长有哪些具体帮助?

A2:2017年佛教培训为年轻教职人员提供了全方位的成长支持:在佛学修为上,通过经典研习和名师指导,帮助他们夯实理论基础,树立正知正见;在能力培养上,新媒体弘法、寺院管理等课程弥补了年轻一代在传统教育中缺乏的现代技能短板,提升了他们的弘法感染力和管理实操能力;在视野拓展上,全国性研修班搭建了跨地区、跨宗派的交流平台,使年轻学员能够学习先进经验,结识同行伙伴,为未来发展积累资源;在职业规划上,培训中融入的“佛教人才发展路径”指导,帮助年轻法师明确“弘法、管理、研究”等多元发展方向,增强了他们投身佛教事业的信心与动力。