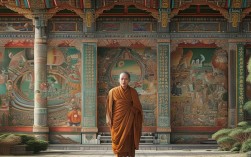

佛教对“孝”的阐释,既包含对父母养育之恩的感恩与回报,更将孝道扩展至对一切众生的慈悲与度化,形成独具特色的“大孝”思想,这种思想以缘起性空、因果业报为理论基础,强调通过修行解脱烦恼、成就佛道,从根本上利益父母乃至一切众生,是超越世俗伦理的究竟孝道。

佛教孝道的核心内涵:从“小孝”到“大孝”的升华

佛教认为,父母对子女的恩情深重如山,《父母恩难报经》中佛陀曾说:“父母于子,有大增益,乳哺长养,随时将育,四大得成,远离苦恼,以其父母,恩穷天地,靡得报偿。”父母不仅给予子女生命,更在成长过程中付出无数辛劳,这种恩情是子女应当首要回报的,佛教肯定“世俗孝道”,即通过物质供养、精神慰藉、恭敬顺从等方式赡养父母,如《善生经》中佛陀教导子女应“供奉能使无乏,凡有所为,先白父母”,强调对父母的物质保障与尊重。

佛教更强调“究竟孝道”——即引导父母脱离生死轮回,成就解脱之道。《盂兰盆经》中,目犍连尊者以天眼通看到母亲堕饿鬼道,遂以钵盛饭奉母,却化为火炭,佛陀教其于七月十五日以百味饮食供养十方僧众,以此功德度化母亲脱离恶道,这一故事不仅体现了“孝亲报恩”的伦理,更揭示了佛教孝道的核心:唯有帮助父母超越生老病死的痛苦,才是真正的“大孝”,正如《地藏菩萨本愿经》所强调的,地藏菩萨因地曾为婆罗门女、光目女,为救拔母亲堕落恶道,发“地狱未空,誓不成佛”的大愿,将孝道扩展至对一切众生苦难的救赎,体现了“众生皆父母”的慈悲胸怀。

佛教的“大孝”还包含对师长的孝敬,在佛门中,法师是“善知识”,引导众生离苦得乐,其恩德等同父母,《梵网经》言“孝名为戒”,将孝敬父母、师长持戒的基础,认为只有通过持戒修行,才能真正利益父母。

佛教孝道的实践路径:修行与度化的统一

佛教孝道的践行,并非局限于物质层面的供养,更强调通过自身的修行积累功德,回向给父母,引导他们亲近佛法、种善根,具体而言,实践路径可概括为以下几个方面:

(一)物质供养与精神关怀并重

《优婆塞戒经》指出,子女应对父母“随力供给,饮食衣服,卧具医药”,满足其基本生活需求;更需“软言慰喻,不令忧恼”,给予精神上的陪伴与安慰,这种“身供养”与“心供养”的结合,是世俗孝道的基础,也是佛教孝道的起点。

(二)法供养:究竟的孝行

佛教认为,“法供养”胜于一切物质供养。《金刚经》云:“在在处处,若有此经,一切世间天人阿修罗,皆应供养如佛塔庙。”通过诵经、念佛、持咒等修行方式,将功德回向给父母,帮助他们消除业障、增长善根,乃至往生净土,是佛教孝道的核心实践,子女可每日诵《地藏菩萨本愿经》,或为父母持诵阿弥陀佛名号,祈愿佛力加持,使其远离病苦、身心安乐。

(三)忏悔业障,度化父母自身

佛教认为,父母与子女之间有深厚的业缘,子女可通过忏悔自身业障,间接帮助父母减轻业力。《地藏经》强调,若父母造作恶业,子女应“劝请忏悔”,为父母行善、布施、诵经,使其“转重罪轻,轻罪灭除”,这种“度化父母自修”的方式,体现了佛教“因果自造,解脱在己”的智慧,子女无法替代父母受报,但可通过修行引导其忏悔、改过,走向解脱。

(四)慈悲一切众生,拓展孝道维度

佛教从“缘起性空”出发,认为一切众生在轮回中互为父母亲人,孝道”不应局限于现生父母,而应扩展至对一切众生的慈悲。《梵网经》中“孝名为戒”的“戒”,即是不杀生、不偷盗、不邪淫等,通过持戒护生,利益一切众生,才是对“无始劫来父母”的究竟回报,这种“众生孝”的思想,将佛教孝道从家庭伦理提升至菩萨道的实践,体现了无缘大慈、同体大悲的胸怀。

佛教孝道的实践方法简表

| 修行方式 | 说明 | 经典依据 |

|---|---|---|

| 物质供养 | 供给父母饮食、衣服、医药等,保障生活需求 | 《善生经》《优婆塞戒经》 |

| 精神慰藉 | 软言安慰,随顺父母意愿,使其身心安乐 | 《善生经》《佛说孝子经》 |

| 诵经回向 | 诵《地藏经》《阿弥陀经》等,将功德回向父母,消除业障 | 《地藏菩萨本愿经》《盂兰盆经》 |

| 念佛持咒 | 念佛号或持咒(如大悲咒),祈愿佛力加持父母身心健康 | 《阿弥陀经》《大悲心陀罗尼经》 |

| 忏悔业障 | 为父母忏悔宿业,劝其行善、改过,种解脱因 | 《地藏菩萨本愿经》《占察善恶业报经》 |

| 慈悲护生 | 不杀生、放生、护持生灵,将对父母的孝心扩展至一切众生 | 《梵网经》《大智度论》 |

佛教孝道与儒家孝道的异同

儒家孝道以“仁”为核心,强调“父慈子孝”“身体发肤受之父母,不敢毁伤”,注重现世的伦理秩序与家族责任,主张“立身行道,扬名于后世,以显父母”,通过光宗耀祖回报父母恩情,佛教孝道则吸收了儒家“孝亲”的伦理基础,但更强调“出世”的维度:认为世俗的孝道虽能保障父母现生的安乐,却无法解决其生死轮回的根本问题,唯有引导父母学佛修行、脱离六道,才是“究竟大孝”,佛教孝道将孝的对象从父母扩展至师长、众生,以“慈悲利他”为实践准则,超越了儒家“亲亲而仁民,仁民而爱物”的渐进式伦理,更具普遍性与超越性。

FAQs

问:佛教强调“出家修行”,这是否意味着不孝父母?

答:并非如此,佛教出家并非抛弃父母,而是以“修行度化”践行更究竟的孝道。《大乘本生心地观经》云:“孝名为戒,亦名为制止。”出家修行通过持戒、禅定、智慧断除烦恼,成就佛道后,可度化无量众生,这其中自然包括父母,如佛陀在悟道后,回到迦毗罗卫国为父说法,度化族人,正是“以法报恩”的体现,出家并非不孝,而是将孝心从“小家”扩展至“大道”,通过自利利他实现真正的孝亲。

问:如果父母不信佛,子女如何践行佛教的孝道?

答:即便父母不信佛,子女仍可通过“以身作则”的善行引导父母亲近佛法,应以世俗孝道为先,尽心尽力赡养父母,让其感受到子女的真诚与关爱;在生活中践行慈悲、诚信、布施等善行,以自身行为感化父母,使其对生起善念;可默默为父母诵经、念佛,将功德回向给他们,不求其立即接受,但愿佛力加持其种下善根,如《地藏经》所言,“非道示道”,通过善行与慈悲心,潜移默化地引导父母向善,亦是佛教孝道的重要实践。