佛教视角下的减肥,并非单纯追求体重的数字变化,而是通过调伏身心、转化习气,实现健康与智慧的平衡,其核心在于“观照”与“慈悲”,即以正念觉察饮食与身心的关系,以慈悲心对待自己与食物,从而自然达成身轻心安的状态。

佛教认为,肥胖多与“贪”心相关——对食物的贪著、对身体的执着,导致饮食无度、身心失衡,减肥需从“心”入手,而非强制压抑,首先应修习“正念饮食”,即进食时全神贯注,感受食物的颜色、香气、味道与口感,咀嚼每一口食物时,觉察其从入口到吞咽的过程,不边吃边看手机或交谈,这种专注能让我们及时感知“饱”的信号(佛家称为“节量食”),避免因无意识进食而过量,经典中记载,佛陀托钵乞食时“不过七家”,提醒我们饮食当知足,不贪多求好。

运动可结合禅修实践,佛家讲“动静皆定”,日常行走可修“行禅”——行走时专注脚步的起落、触地的感觉,心念安住于当下,而非执着于“燃烧多少卡路里”,简单的经行、伸展运动,配合呼吸的绵长,既能活动筋骨,又能让心安定,肥胖者往往因身体沉重而烦躁,运动时若能观照呼吸与身体的互动,会逐渐发现:身体的沉重,源于内心的“重”——焦虑、压力、嗔恨,当心渐轻,身亦随之轻安。

需观照情绪与饮食的关联,许多人因情绪低落、压力过大而暴饮暴食,佛家称之为“受阴炽盛”,此时可修“慈心观”——当进食冲动升起时,先停下,双手合十,默念“愿我远离贪苦,愿我身心安乐”,通过这样的自我对话,将情绪的“火”转化为慈悲的“水”,明白食物无法真正填补内心的空虚,唯有正念与智慧能带来真正的满足。

培养对身体的“不执着”,佛教认为身体是“众缘和合”的暂住之所,无需过分执着于“胖瘦”的相,减肥的目标不是为了迎合他人的审美,而是为了让身体轻安,便于修行(如经行、打坐),更好地服务众生,当我们不再把身体视为“我的”,而是“借用的工具”,对饮食与身材的焦虑自然消减,饮食与作息也会回归自然规律。

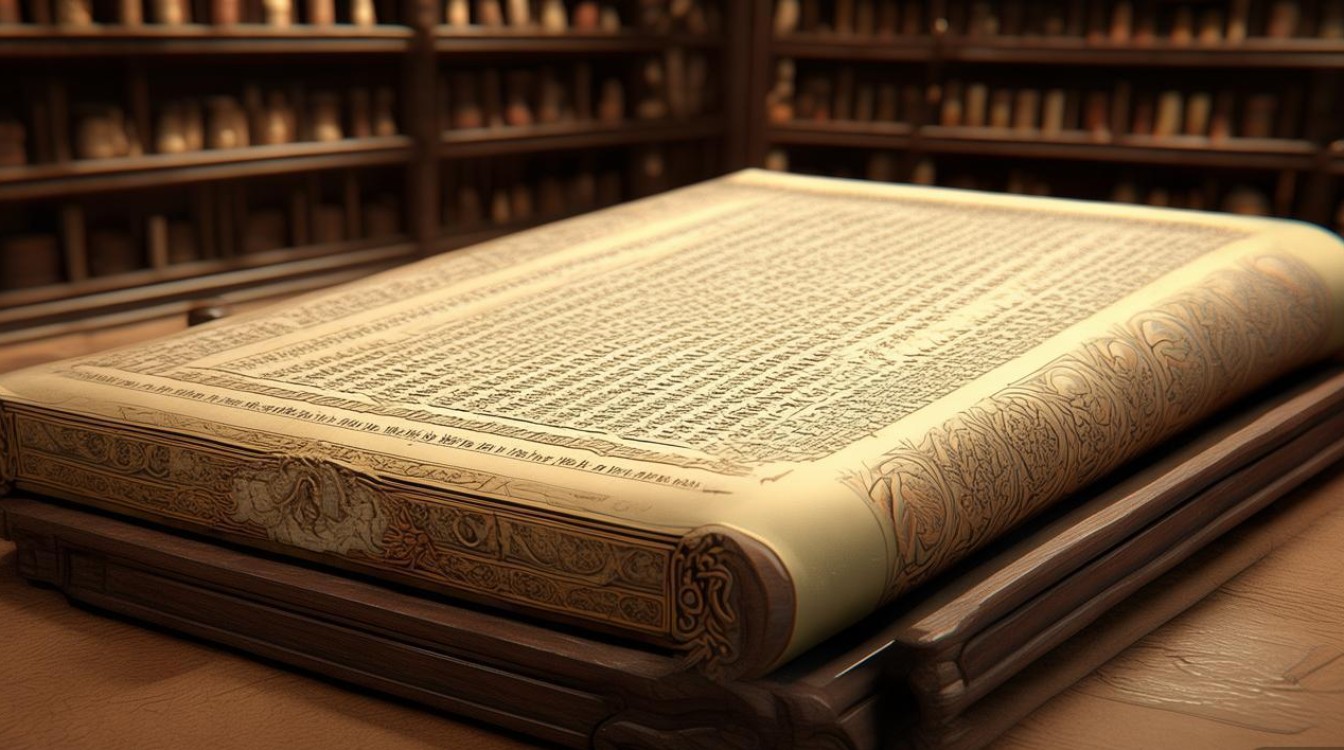

以下是传统减肥与佛教减肥理念的对比:

| 维度 | 传统减肥 | 佛教减肥 |

|---|---|---|

| 核心目标 | 降低体重、塑造外形 | 身心调和、智慧增长 |

| 饮食态度 | 严格控制热量、拒绝高脂食物 | 正念觉察、节量食、感恩食物 |

| 运动理念 | 燃脂塑形、追求强度 | 动中禅定、调和气血、安住当下 |

| 对待身体 | 纠正“缺陷”、追求完美 | 珍惜暂住、不执着、善用其身 |

| 心态调整 | 焦虑于数字、失败自责 | 观照情绪、慈悲接纳、转化习气 |

FAQs

Q1:佛教减肥是否必须吃素?能否吃肉?

A1:佛教鼓励素食,核心是“慈悲护生”,避免因杀生而积累嗔心与业障,但若因身体虚弱、地域限制等无法立即吃素,可先从“不点杀”“不食活物”开始,逐步减少肉食,关键在于“发心”——吃素是为了培养慈悲心,而非为了减肥的“功利心”,若因吃素导致身体虚弱、反生烦恼,则违背了“中道”原则,佛陀在《楞严经》中提及,若为修行而食“五净肉”(不见杀、不闻杀、不为我杀、不因杀而卖、自死),亦可开许,但大乘佛教更倡导以素食践行慈悲。

Q2:正念饮食时遇到美食诱惑,总想多吃,怎么办?

A2:这是“贪心”习气的显现,不必自责,可在诱惑生起时,先深呼吸三次,观想食物从“美味”变为“元素”——米饭是阳光雨露的凝聚,蔬菜是大地的馈赠,思考其背后的因果(农民劳作、众生奉献),同时默念“愿这食物滋养我,也愿一切众生远离饥渴”,通过这样的观想,将“贪著”转为“感恩”,将“占有欲”转为“分享心”,若仍想多吃,可适量分给他人,或留作下一餐,明白“少食则身安,多食则身恼”,让每一次选择都成为修心的契机。