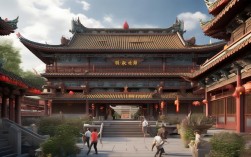

周末的清晨,阳光透过古刹的飞檐洒在青石板上,李女士带着5岁的儿子小杰来寺庙祈福,小杰对殿前悬挂的铜钟充满好奇,趁大人不注意,踮脚用小手轻轻拍了一下钟身,“当——”的一声脆响回荡在院落里,旁边的义工阿姨见状,快步走过来,却并未责备,而是蹲下身笑着说:“小朋友,这个钟声是在提醒大家要静下心来听佛法哦,我们一起轻轻敲三下,好不好?”小杰似懂非懂地点点头,跟着阿姨有节奏地敲了三下,清脆的钟声中,一家人合十许愿。

在佛教文化中,法器是“佛、法、僧”三宝的外在表征,每一件法器的使用都承载着特定的修行仪轨与文化内涵,常见的寺庙法器及其象征意义如下:

| 法器名称 | 常见材质 | 象征意义 | 主要使用场景 |

|---|---|---|---|

| 钟 | 青铜 | 警醒、破迷、集众 | 早晚课诵、法会开始 |

| 鼓 | 木/皮 | 集众、降魔、催促 | 配合钟声使用、法会仪式 |

| 木鱼 | 木 | 精进、专注、念诵 | 诵经、打坐 |

| 磬 | 玉石/铜 | 清净、止语、禅修 | 禅修、法会间歇 |

| 引磬 | 铜 | 召集、提示 | 起腔、收经 |

小杰拍打铜钟的行为,本质上是对未知事物的好奇探索,儿童通过触觉、听觉感知世界,本是天性使然,但从文化尊重的角度看,寺庙作为宗教活动场所,法器的使用需遵循严格的仪轨:钟声在佛教中“警昏衢、破长夜”,并非随意敲响的玩具;木鱼的“笃笃”声是为了提醒修行者“念兹在兹”,保持专注,若未经允许触碰法器,可能影响正在进行的宗教活动,也可能因操作不当损坏法器(如部分法器为古董,材质脆弱)。

对此,家长和寺庙的引导尤为关键,李女士在义工阿姨的提示下,没有呵斥孩子,而是借机解释:“钟声是在跟佛祖说‘我们来了’,要轻轻敲,才显得有礼貌。”这种“温和引导+文化解释”的方式,既保护了孩子的好奇心,又传递了对信仰文化的尊重,多数寺庙对儿童的无心过失持包容态度,正如一位法师所说:“佛法讲‘慈悲’,孩子的纯真本就是佛性的一种体现,重要的是引导他们学会敬畏与尊重。”

这件事也提醒家长:带孩子进入宗教场所时,可提前简单介绍“这里要保持安静”“法器是神圣的,不能随便碰”,用孩子能理解的语言建立规则意识,寺庙也可通过设置“法器体验区”(在义工指导下轻敲木鱼、小磬),满足孩子的好奇心,让文化传承以更温和的方式融入生活。

小孩敲法器的小事,实则是对“尊重”与“教育”的双重考验——既需守护孩子的探索天性,也需引导他们理解不同文化的精神内核,当敬畏心与好奇心并存,每一次触碰都可能成为文化启蒙的开始。

FAQs

Q1:小孩在寺庙无意敲了法器,家长需要怎么做?

A:首先保持冷静,避免当众责备孩子引发其抵触情绪;其次向寺庙相关人员(如义工、法师)简单说明情况,通常他们会理解并给予引导;最后用孩子能懂的语言解释法器的意义,如“这个钟声是在提醒大家要安静,我们轻轻敲,才对佛祖有礼貌”,同时告知孩子“以后想看可以问大人,不能随便碰”,既保护好奇心,又传递规则意识。

Q2:寺庙法器为什么不能随便触碰?

A:法器在佛教中是修行仪轨的重要载体,如钟声象征“警醒迷悟”、木鱼代表“精进不怠”,其使用需遵循特定规范,随意触碰可能破坏宗教活动的庄严性;部分法器为古董或易损材质(如古老的磬、铜钟),非专业人员操作易造成损坏;尊重法器也是对信仰文化的保护,体现了对不同精神传统的敬畏。