山东佛教文化历史悠久,自汉代佛教传入齐鲁大地后,便与本土文化深度融合,形成了独具特色的佛教艺术体系,佛教用纸作为承载经文、塑造佛像、举行法事的重要载体,不仅是物质文明的体现,更是佛教精神与地域文化结合的产物,山东佛教用纸的种类、工艺及文化内涵,既反映了佛教在山东的传播脉络,也展现了齐鲁工匠的智慧与匠心。

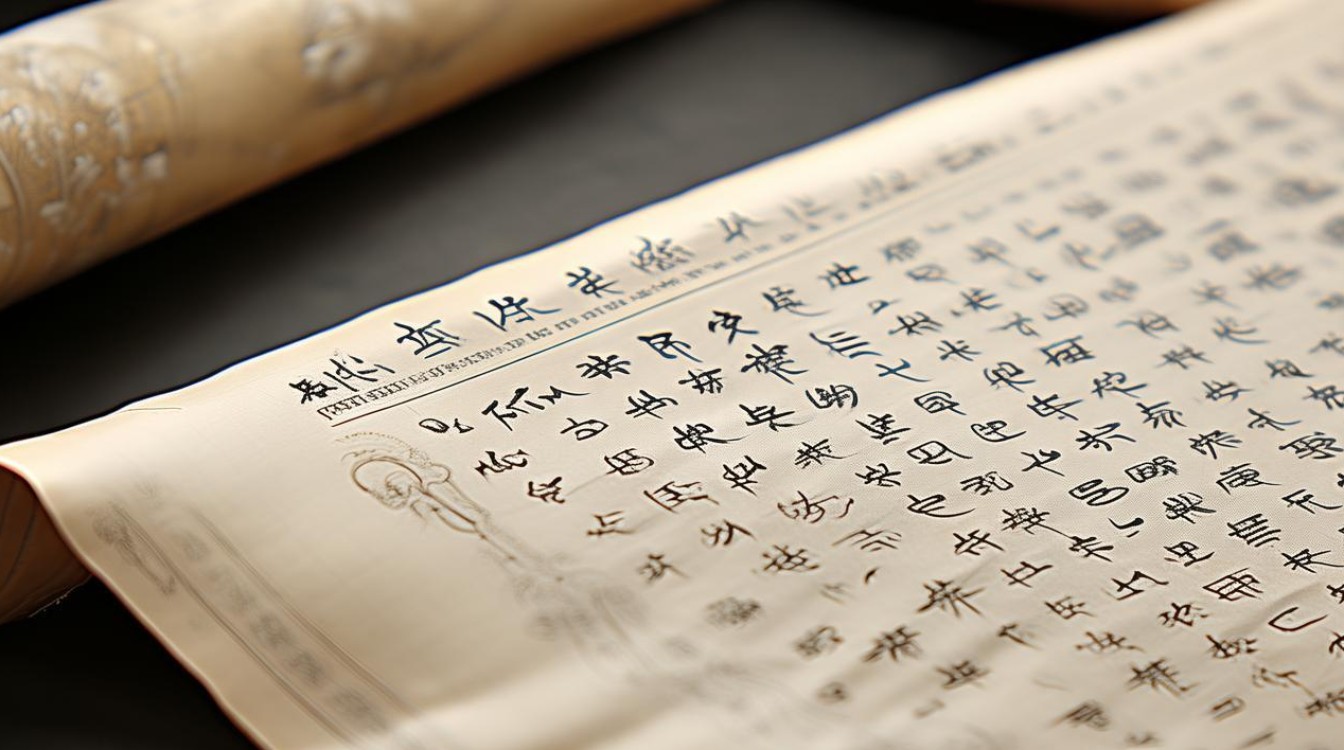

从历史沿革来看,山东佛教用纸的发展与佛教的兴衰密切相关,魏晋南北朝时期,山东地区寺院林立,抄经活动频繁,对纸张的需求量激增,当时多采用麻纸、楮纸等本地原料,以手工抄造为主,纸张质地粗糙但实用性强,唐代至宋代,随着雕版印刷的普及,佛教经书的批量印刷推动了造纸工艺的革新,山东开始生产更适合印刷的皮纸、竹纸,其中以“东昌纸”和“临清纸”最为著名,这些纸张因纤维细腻、吸墨性好,成为佛教印刷品的优选,明清时期,佛教文化在山东达到鼎盛,泰山、灵岩寺、千佛山等寺院成为佛教中心,佛教用纸的种类更加丰富,出现了专门用于抄写佛经的“经纸”、裱糊佛像的“裱画纸”以及祭祀用的“法事纸”,工艺上也更加精细,部分纸张还会加入植物染料,呈现出淡黄、浅褐等色泽,既防虫又显古朴。

山东佛教用纸的种类繁多,根据用途和原料可分为几大类,为清晰呈现,以下表格列举主要类型及其特点:

| 种类 | 主要原料 | 工艺特点 | 用途 |

|---|---|---|---|

| 抄经纸 | 楮皮、桑皮、竹纤维 | 反复捣浆、多次抄造,纤维均匀细腻 | 抄写佛经、经咒,要求洁白耐久 |

| 印刷纸 | 麻纤维、稻草、构树皮 | 轻度施胶,吸墨性强,不易洇墨 | 雕版印刷佛经、佛像,批量生产 |

| 裱画纸 | 桑皮、宣纸混合 | 纸质柔韧,抗拉性强,耐折叠 | 裱糊佛像、唐卡,支撑造型 |

| 法事纸 | 竹浆、艾草、稻草 | 加入防虫香料,燃烧时无异味,灰烬不易散 | 祭祀焚化、制作纸扎法器 |

| 素描纸 | 麻纤维、少量棉絮 | 表面微糙,适合笔墨渲染 | 绘制佛像草图、佛教题材绘画 |

在制作工艺上,山东佛教用纸充分体现了传统造纸的精髓,原料选择极为考究,多选用鲁中山区盛产的楮树、桑树,其纤维长、韧性好,制成的纸张不易破损;竹纤维则多用于夏季造纸,因竹子生长快,纤维细密,适合印刷,制浆过程注重“去芜存菁”,原料需经山泉水浸泡数日,再用草木灰蒸煮脱胶,反复捶打至纤维分离成浆,抄纸环节是关键,工匠用竹帘在浆池中轻轻一荡,形成薄厚均匀的纸层,每张纸的厚薄全凭经验控制,多一张则厚,少一张则薄,晾晒时需避开阳光直射,在通风处自然阴干,以防纸张变脆,为增强纸张的耐用性,部分纸张还需经过压光、上矾等处理,抄经纸甚至会加入少量朱砂或雄黄,既防虫蛀,又寓意吉祥。

山东佛教用纸的文化内涵远不止于实用功能,从佛教传播角度看,纸张是经文得以广泛流传的物质基础,山东作为南北交通要道,其生产的佛教用纸通过京杭大运河运往江南、华北各地,促进了佛教文化的跨地域交流,从艺术角度看,佛教用纸的质地、色泽直接影响经书和佛像的呈现效果,如灵岩寺保存的明代《华严经》,所用纸张质地柔韧,历经数百年仍字迹清晰,色泽温润,成为研究古代造纸工艺的珍贵实物,造纸过程中融入的佛教元素也颇具特色,工匠常在抄纸前诵经祈福,纸模上刻有莲花、法轮等纹样,使每一张纸都带有宗教神圣性。

随着现代工业纸的普及,传统山东佛教用纸的生存空间受到挤压,仅在淄博、潍坊等地的少数作坊中仍保留着手工造纸技艺,且多用于古籍修复、高端佛教艺术品制作等特殊领域,为保护这一文化遗产,当地政府已将部分造纸技艺列入非物质文化遗产名录,通过建立传习所、举办文化节等方式,让传统工艺焕发新生。

相关问答FAQs

Q1:山东佛教用纸与安徽宣纸、浙江竹纸相比,有哪些独特之处?

A:山东佛教用纸与安徽宣纸、浙江竹纸的差异主要体现在原料和工艺上,安徽宣纸以青檀树皮和沙田稻草为原料,讲究“润墨性”,多用于书画创作;浙江竹纸则以嫩竹为原料,纸质偏脆,适合印刷,而山东佛教用纸更注重实用性与宗教功能的结合,原料上多用楮皮、桑皮等本地木材,纸质柔韧且耐久,尤其适合抄写和裱糊;工艺上会加入防虫香料或天然染料,以满足佛教法事和长期保存的需求,体现出鲜明的地域宗教文化特色。

Q2:现代如何保护和传承山东佛教用纸制作工艺?

A:保护和传承山东佛教用纸工艺需多管齐下,政府层面应加强非遗申报与资金扶持,建立造纸技艺传习所,鼓励老艺人带徒授艺;学术界可开展传统工艺研究,分析纸张成分与制作流程,为复原古法提供依据;推动传统工艺与现代需求结合,如开发适合佛教文化主题的高端文创产品,拓展市场空间;通过博物馆展览、文化节等形式普及相关知识,提升公众对这一文化遗产的认知与重视,让古老技艺在当代社会焕发新的生命力。