佛教作为世界主要宗教之一,自汉代传入中国以来,已深度融入中华文明的血脉,其思想体系、伦理观念和文化实践对社会发展产生了深远影响,如同任何复杂的文化现象,佛教的影响亦具有两面性,既在精神慰藉、道德教化、文化传承等方面发挥积极作用,也存在可能导致消极避世、滋生迷信等争议,客观审视佛教的利与弊,有助于更理性地认识其当代价值。

佛教的积极影响首先体现在精神慰藉层面,面对人生无常与苦难,佛教以“缘起性空”“因果轮回”等观念,为信徒提供了超越性的精神寄托。“诸法无我”教导人们破除对“我执”的执着,减少因得失焦虑带来的心理负担;“慈悲喜舍”的修行理念,则引导个体以宽容心态对待他人与自身困境,这在现代社会普遍存在的精神压力下,具有重要的心理调节功能,佛教的道德教化作用显著。“五戒”“十善”等戒律规范,如不杀生、不偷盗、不妄语等,与现代社会倡导的伦理道德高度契合,有助于培养个体的诚信、慈悲与责任感,历史上,佛教寺院常作为社区道德教化中心,通过讲经说法、劝善惩恶等方式维护基层社会秩序,佛教推动了中华文化的丰富与发展,在艺术领域,敦煌莫高窟的壁画、云冈石窟的雕刻,融合了佛教美学与本土艺术风格,成为世界文化遗产;在文学领域,禅宗诗歌(如王维的“空山新雨后”)、公案故事(如“拈花微笑”)不仅丰富了文学体裁,更塑造了中国文人超然物外的精神品格,佛教界长期参与社会公益,历史上僧人参与赈灾、施粥、治病救人的记载屡见不鲜;现代佛教团体也常组织助学、扶贫、环保等活动,如“慈济基金会”的全球慈善实践,体现了佛教“慈悲济世”的社会价值。

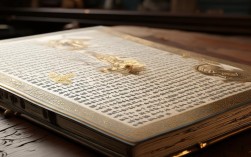

| 积极影响领域 | 具体表现 |

|---|---|

| 精神慰藉 | 提供超越性寄托,缓解焦虑,培养平和心态;通过“无常观”帮助接纳生命中的不完美 |

| 道德教化 | “五戒”“十善”规范个人行为,促进诚信、慈悲;寺院作为社区道德教化中心 |

| 文化传承 | 推动艺术(石窟、壁画)、文学(禅诗、公案)发展;丰富哲学思想(如禅宗心学) |

| 社会公益 | 历史赈灾、施粥;现代助学、扶贫、环保(如慈济基金会) |

佛教的实践也存在不容忽视的消极影响,其一,可能导致消极避世,部分修行者过度强调“出世”追求,将“脱离红尘”视为终极目标,从而忽视现实责任,历史上个别僧侣弃家庭、社会责任于不顾,或信徒因过度沉迷来世信仰而放弃现世努力,这与佛教“人间佛教”所倡导的“即世而出世”精神相悖,其二,民间实践中易滋生迷信,佛教本义强调“智慧”与“觉悟”,但部分民间信仰将佛教仪式(如烧高香、求签问卦)功利化,甚至出现“花钱买功德”的扭曲现象,背离了佛教“诸恶莫作,众善奉行”的核心教义,反而助长了依赖神佛、不思进取的消极心态,其三,宗教资源消耗问题,部分寺庙过度商业化,追求香火收入、门票经济,甚至出现“天价香”“烧头香”等乱象,不仅浪费社会资源,也损害了佛教清净庄严的形象,佛教某些传统观念与现代价值观存在张力,如历史上佛教对女性的地位限制(如“八敬法”),与现代社会倡导的性别平等观念存在冲突,尽管现代佛教已对此进行反思与调整,但仍需进一步调和传统与现代的矛盾。

FAQs:

问:佛教的“因果报应”观念是否会导致人们消极宿命论?

答:不会,佛教因果观的核心是“自作业自受”,强调个人行为(因)决定未来果报,而非被动接受命运,它鼓励人们通过“诸恶莫作,众善奉行”的修行,改变未来的果报,具有积极能动性,宿命论则认为一切已注定,人无能为力,这与佛教“精进修行”的理念相悖。

问:如何看待现代社会中佛教的商业化现象?

答:佛教商业化是一把双刃剑,适度商业化有助于传播佛教文化、筹集公益资金,如文创产品、文化讲座等;但过度商业化则会使佛教沦为逐利工具,偏离“慈悲”“智慧”的本真,关键在于平衡:坚守宗教精神内核,抵制过度逐利,让商业化服务于文化传播与社会公益,而非扭曲信仰本质。