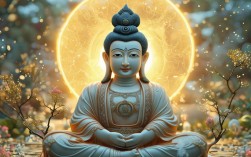

《菩萨问明品》作为《大宝积经》中的重要组成部分,以菩萨与佛陀的问答形式,系统阐释了菩萨道的根本要义与修行次第,经典中,菩萨以大慈悲心向佛陀请教修行过程中的疑惑,佛陀则以究竟智慧为开示,揭示了菩提心的特质、六度波罗蜜的实践、烦恼对治的方法以及利益众生的慈悲行,为修行者指明了从发心到证悟的清晰路径。

在《菩萨问明品》的开篇,菩萨以“云何应住?云何应降伏其心”的核心问题,引出了对菩萨行根本的探讨,佛陀首先强调,菩萨修行应以菩提心为根本,菩提心即“为利众生愿成佛”的广大心行,是区别于声闻缘觉乘的关键,经典中通过譬喻说明:菩提心如大地,能生长一切善法;如种子,能成就佛果;如净水,能洗涤烦恼尘埃,菩萨在发心后,需以“四弘誓愿”为纲领,即“众生无边誓愿度,烦恼无尽誓愿断,法门无量誓愿学,佛道无上誓愿成”,将个人修行与利益众生紧密结合,体现菩萨“不为自己求安乐,但愿众生得离苦”的悲愿。

针对菩萨如何实践六度波罗蜜,经典中进行了详细开示,六度即布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若,其中般若为导,前五度为行,二者相辅相成,缺一不可,以布施为例,佛陀指出布施有财施、法施、无畏施三种,而法施为最,因能断众生无明烦恼;布施时需远离“能施、所施、施物”三轮体空之执,方能成就无上功德,持戒方面,菩萨需受持菩萨戒,既包括止恶(如五戒、十善),更包括行善(如饶益众生、利乐有情),强调“戒为无上菩提本,长养一切诸善根”,忍辱则要求菩萨面对逆境、毁辱时,能生起慈悲心,视一切众生如父母,将嗔恨心转化为度化因缘,精进是菩萨行的不退动力,需远离“懈怠、退转、杂染”三种精进,常行“无疲厌、无满足、无间断”的清净精进,禅定则需在日常生活中修“动中禅”,于行住坐卧中保持心念安定,以定发慧,最终证得般若空性。

对于修行中如何对治烦恼,佛陀以“烦恼即菩提”的智慧,揭示了烦恼与菩提的不二关系,经典中列举贪、嗔、痴、慢、疑等根本烦恼,指出烦恼的根源在于“我执”——对“我”与“我所”的执着,菩萨需通过观修“无我、人、众生、寿者”四相,破除我执;以“缘起性空”的智慧,了知一切法皆因缘和合而生,无有自性,从而对治对事物的执着,面对贪欲,菩萨应观“财色名食睡,地狱五条根”,明白欲望的本质是苦;面对嗔恨,应修“慈心观”,愿一切众生远离痛苦,得乐安隐,经典特别强调,对治烦恼并非压抑,而是以智慧转化,如将贪欲转为布施的慈悲,将嗔恨转为忍辱的柔和,将愚痴转为般若的觉悟。

利益众生是菩萨行的核心目标,而《菩萨问明品》中佛陀开示了“无缘大慈,同体大悲”的慈悲行,菩萨的利益众生,不是基于个人好恶或功利目的,而是视一切众生与自己一体,平等给予帮助,经典中以“医譬”说明:菩萨如良医,能诊断众生烦恼的病根(贪嗔痴);如良药,能对症下药(施以六度法门);如良护,能守护众生远离恶业,菩萨需善用“方便智”,根据众生的根机与需求,以不同的方式度化:对贪重者说布施,对嗔重者说忍辱,对痴重者说般若,不执着于固定的度化形式,真正做到“随缘不变,不变随缘”。

为更清晰呈现菩萨与佛陀的问答核心,以下表格归纳经典中的关键问题与开示:

| 菩萨核心问题 | 佛的关键开示 |

|---|---|

| 如何坚固菩提心? | 菩提心为菩萨根本,需以四弘誓愿为纲,常念众生苦,发愿度尽一切众生方成佛。 |

| 如何修行六度波罗蜜? | 以般若为导,修布施、持戒、忍辱、精进、禅定,需远离三轮执著,行无所住而生其心。 |

| 如何对治贪嗔痴等烦恼? | 观修无我、缘起性空,转化烦恼为菩提,如以慈心对治嗔恨,以智慧对治愚痴。 |

| 如何利益众生而不执着? | 修无缘大慈、同体大悲,善用方便智,随根机度化,不执着能度所度之相。 |

《菩萨问明品》的深意在于,菩萨道并非遥不可及的玄妙境界,而是落实在发心、修行、度化众生的每一个当下,修行者需以菩提心为种子,六度为资粮,智慧为光明,慈悲为甘露,在烦恼中历练,在度生中圆满,最终成就佛果,经典强调,菩萨行的核心是“自利利他、自觉觉他”,唯有将个人解脱与众生福祉融为一体,方能真正践行菩萨道的究竟精神。

FAQs

Q1:普通人如何在日常生活中践行《菩萨问明品》中的修行智慧?

A1:普通人可从“发心”与“践行”两方面入手,培养“为利众生”的菩提心,在与人相处时多生慈悲心,愿他人离苦得乐;在生活中落实六度:布施可从分享知识与财物开始,持戒需遵守基本道德规范(如不杀生、不偷盗),忍辱可练习面对误解时保持冷静,精进可坚持每日读诵经典或做善事,禅定可在忙碌中保持正念(如吃饭时专注食物味道),般若可通过学习佛法智慧破除执着,关键是“知行合一”,将修行融入日常,不追求形式上的完美,而注重内心的转化。

Q2:《菩萨问明品》中“烦恼即菩提”的观点,是否意味着可以放纵烦恼?

A2:并非放纵烦恼,而是强调烦恼与菩提的转化关系。“烦恼即菩提”的本质是,烦恼的本性是空,若能以智慧观照烦恼的虚幻本质,烦恼即可成为修行的助缘(如嗔恨心可激发修行的动力),但若放任烦恼滋长,执着于“烦恼即菩提”而不加对治,则会落入邪见,正确的做法是“先降伏,后转化”:面对烦恼时,先用戒律约束行为,再以观照智慧觉察烦恼生起的根源,最终以菩提心转化烦恼,如将贪欲转为布施的动力,将嗔恨转为修忍辱的因缘,这才是“烦恼即菩提”的真正含义。