七地菩萨是菩萨修行“十地”中的第七个阶位,名为“远行地”,标志着菩萨从“加行位”向“根本位”的关键跨越,功德圆满程度远超前六地,在佛教经典中,七地菩萨的功德不仅体现在断惑证真、智慧圆明上,更展现在无缘大慈、同体大悲的利他事业中,是菩萨“自利利他”修行境界的集中体现。

七地菩萨的定位与名称内涵

菩萨十地依次为欢喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地,七地之所以称“远行”,意指菩萨至此已“远行”于烦恼障与所知障的“稠林”,超越凡夫与二乘圣者的局限,进入“无功用行”的自在境界,如《华严经》所言:“远行地中,菩萨远离一切烦恼,亦能远离一切功用相,得无功用无相行法。”这里的“远”,既是对烦恼的远离,也是对“有为造作”的超越;“行”则指菩萨在无分别智的摄持下,自然流露的度生事业,无需刻意勤勉,便能恒时利益众生。

断惑证真的功德:断分别我执,入无功用行

七地菩萨的核心功德之一,是彻底断除“分别我执”,达到“无功用行”的修行状态,在前六地中,菩萨需通过“功用行”——即刻意观修、对治烦恼——来伏断分别烦恼,如初地断“异生性”(凡夫与圣者的根本差别),二地至六地依次断除“犯戒”“嗔心”“懈怠”“忘失正念”“散乱”等粗重烦恼,至七地,菩萨已证得“无分别智”,能观照“人我空”与“法我空”的实相,对“我执”的种子彻底断除,不再需要刻意“对治”,一切修行皆随顺智慧自然流露,称为“无功用行”。

七地菩萨虽仍处于“有漏”与“无漏”之间的“加行位”,但因断分别我执,已能超越“退转”的恐惧。《瑜伽师地论》指出:“七地菩萨虽住无漏,犹有功用相,然能远离一切功用相,得无功用无相行法。”这种“无功用”并非懈怠,而是智慧与慈悲的圆融,如同大火 naturally 燃烧,无需刻意助缘,便能持续利益众生。

智慧与慈悲的功德:无相行与无缘大慈

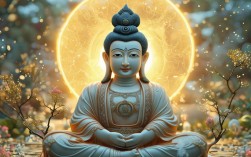

七地菩萨的智慧功德,体现为“无相行”的圆满,所谓“无相”,即超越“施者、受者、所施物”的三分别,在度生时不住于“能度”之相、所度之相、度生之相,三轮体空而恒行利他,如《维摩诘经》所言:“虽行无相,而能成熟众生。”七地菩萨虽示现度生事业,内心却深知“诸法空相”,众生本性即佛,度生不过是随缘应化,不执着于“度生”的功德与相状,故能“三轮体空”地行菩萨道。

慈悲功德上,七地菩萨证得“无缘大慈,同体大悲”。“无缘”指慈悲不执着于“亲疏、怨亲、善恶”等分别,一切众生皆在慈悲摄受之中;“同体”则能观照众生与自己“一体无二”,众生的苦难即自身的苦难,故能“如母忆子”般不舍众生,这种慈悲非世俗情感,而是与无分别智相应的“法性慈悲”,能遍摄十方世界,无论众生是否信受,皆能随类应现,拔其苦与乐。

利他事业的功德:神通自在,随类应化

七地菩萨的利他功德,还体现在“神通自在”与“随类应化”的度生能力上,因智慧与慈悲的圆满,菩萨已能示现“天眼、天耳、他心、宿命、神足”等五神通,且神通无碍,不执着于“神通”之相,仅作为度生的方便,对贪欲重者,菩萨示现“天耳通”听其烦恼,以善巧语言开导;对愚痴者,示现“宿命通”说其过去因果,令其觉醒;对恐惧者,示现“神足通”为其排忧解难,令生信心。

更重要的是,七地菩萨能“随类应化”,根据众生的根机、喜好、文化背景,示现不同的身份(如国王、医师、教师、商人等)度生,如同“月印千江”,虽本体唯一,却能随现千江万月,不违自性也不违众生心。《华严经》中,七地菩萨常示现为“长者”“医师”等形象,以世间法引导众生入佛法,体现“佛法在世间,不离世间觉”的度生智慧。

七地菩萨核心功德表

| 维度 | 功德表现 | 经典依据 |

|---|---|---|

| 断惑证真 | 彻底断分别我执,入“无功用行”,超越退转 | 《瑜伽师地论》卷四十八 |

| 智慧功德 | 证“无相行”,三轮体空,不住一切相而恒行利他 | 《维摩诘经·入不二法门品》 |

| 慈悲功德 | 证“无缘大慈,同体大悲”,不分别亲疏怨亲,遍摄一切众生 | 《大智度论》卷二十七 |

| 利他事业 | 具五神通自在,随类应现不同身份度生,以善巧方便接引众生 | 《华严经·十地品》 |

相关问答FAQs

问:七地菩萨的“无功用行”与初地到六地的“功用行”有何本质区别?

答:本质区别在于“是否依赖刻意造作”,初地至六地菩萨处于“功用行”阶段,需通过“闻思修”三慧,刻意观修“四谛”“十二因缘”等法门,对治烦恼,如同“踏浪而行”,需时时用力,防止烦恼现行;七地菩萨因断分别我执,证得无分别智,修行随顺智慧自然流露,如同“乘流而行”,无需刻意勤勉,一切身口意业皆与法性相应,恒时清净无漏,故称“无功用行”。

问:七地菩萨为何能“远离一切功用相”?这种“远离”是否意味着放弃修行?

答:七地菩萨“远离一切功用相”,并非放弃修行,而是超越了“修行是造作,烦恼是障碍”的二元分别,因菩萨已证“人法二空”,知“烦恼即菩提,生死即涅槃”,故修行时不住“修行之相”,度生时不住“度生之相”,一切行动皆随顺本具的佛性自然显现,如同虚空虽包容万物,却不执着于“包容”之相,这种“远离”是智慧的圆融,而非懈怠或退转,恰恰是菩萨修行境界的升华,能更自在、更无分别地利益众生。