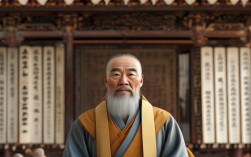

智渡法师作为当代中国佛教界颇具影响力的佛学践行者与传播者,以其深厚的佛学修为、贴近众生的弘法风格以及对传统与现代的融合创新,在信众中广受尊崇,他不仅严格遵循佛陀教义的核心精神,更致力于将古老的智慧转化为现代人可理解、可实践的修行指南,让佛法在当代社会焕发出新的生机。

智渡法师1963年出生于辽宁沈阳,俗姓王,自幼便对人生哲学与宇宙真理怀有浓厚兴趣,青年时期因接触佛典而深受触动,于1985年在沈阳慈恩寺依照元法师剃度出家,此后,他先后于中国佛学院、闽南佛学院深造,系统研习戒律、唯识、中观、天台等佛教宗义,并曾亲近过太虚大师的弟子印顺长老等高僧大德,在教理与实修两方面打下了坚实基础,1990年后,智渡法师回到沈阳慈恩寺,历任监院、丈室书记,2003年升任方丈,开始全面负责寺院的管理与弘法工作,他秉持“农禅并重”的祖训,带领僧众修复古刹、振兴道场,同时将弘法利生作为寺院的核心使命,开创了“经典研习+禅修实践+社会关怀”三位一体的弘法模式。

在佛学思想层面,智渡法师以“契理契机”为根本原则,既坚守佛陀教法的核心义理,又结合现代人的根机与需求进行创造性阐释,他特别强调“人间佛教”的理念,认为佛法并非出世间的玄谈,而是解决现实人生困惑的智慧良方,在经典解读上,智渡法师注重从“般若空性”与“缘起性空”的角度贯通大小乘经典,尤其擅长以平实易懂的语言阐释《金刚经》《心经》《阿弥陀经》等根本经典,他在讲解《金刚经》“应无所住而生其心”时,并非停留在文字层面的逻辑推演,而是引导听众在生活中观照“住相”的烦恼——对名利得失的执着、对是非对错的分别,进而通过“无所住”的修心,达到“生其心”的自在与慈悲,他认为,现代人的焦虑、迷茫多源于“我执”,而佛法的“无我”智慧,正是破除我执、获得内心清凉的根本途径。

在修行实践上,智渡法师主张“定慧等持”,将禅修与生活紧密结合,他提倡“在生活中参禅”,无论是工作、学习还是家庭生活,都可以成为修行的道场,他在指导信众修习“止观”时,强调从“观呼吸”入手,培养专注力(止),进而观照念头生灭的无常(观),最终达到“烦恼即菩提”的觉悟,针对现代人时间紧张的特点,他设计了“十分钟日常禅修法”,包括正念呼吸、慈心观等简单易行的法门,鼓励人们在碎片化时间中保持觉知,智渡法师还特别重视“慈悲行”,认为修行不能仅停留在个人解脱,更要以慈悲心利益众生,他带领慈恩寺僧众常年开展慈善活动,如资助贫困学生、慰问孤寡老人、救灾捐助等,将佛法的慈悲精神转化为具体的社会行动,让信众在实践中体会“自利利他”的修行真谛。

智渡法师的弘法事业不仅限于寺院之内,更通过著书立说、现代传媒等方式走向社会,他著有《心经的人生智慧》《金刚经的现代解读》《生活中的佛法》等十余部作品,将深奥的佛理与现代人的生活案例相结合,语言质朴却富含深意,深受读者欢迎,他积极拥抱现代传播技术,开设“慈恩佛学讲堂”线上平台,定期录制讲经视频、开展直播答疑,让佛法突破时空限制,惠及更多有缘人,他还应邀在高校、企业、社区等场所举办讲座,主题涵盖“情绪管理”“家庭和谐”“职场智慧”等,将佛法智慧与现代心理学、管理学等学科融合,为现代人提供全方位的心灵指引。

智渡法师对佛教教育的贡献亦不容忽视,他深知“法赖人传”,在慈恩寺创办“佛学研修班”,面向年轻僧侣与居士系统讲授教理,培养了一批弘法人才,他主张“解行并重”,研修班不仅注重经典研读,更安排禅修、慈善等实践课程,确保学员在“闻思修”中不断提升,他还推动寺院与国内外佛教团体的交流,多次参与“世界佛教论坛”“中韩日佛教友好交流会议”等活动,促进不同宗派、不同文化背景下佛教的对话与互鉴,为佛教的全球化传播贡献力量。

智渡法师的佛学思想与弘法实践,展现了传统佛教在现代社会的适应性与生命力,他始终以“觉悟人生、奉献人生”为宗旨,将佛法智慧转化为温暖人心的力量,引导无数众生在烦恼中找到安宁,在迷茫中看见方向,正如他常说的:“佛法不是用来供奉的,而是用来生活的。”这种朴实而深刻的理念,正是他赢得广泛尊敬的根本原因。

| 智渡法师主要弘法著作及核心观点概览 |

|---|

| 书名 |

| 《心经的人生智慧》 |

| 《金刚经的现代解读》 |

| 《生活中的佛法》 |

相关问答FAQs

问:智渡法师强调“在生活中修行”,对于工作繁忙的现代人,有哪些具体的修行建议?

答:智渡法师认为,修行不必脱离生活,关键在于“用心”,他建议:第一,培养“正念习惯”,比如每天早晚用十分钟静坐观呼吸,或在工作间隙觉察自己的念头,避免被情绪牵着走;第二,践行“慈悲利他”,在与人相处时多一份理解与包容,比如对同事的失误给予提醒而非指责,对家人的需求多一份耐心,在力所能及的范围内帮助他人;第三,保持“无常观”,面对得失成败时,提醒自己“一切皆会变化”,从而减少执着带来的痛苦,这些方法简单易行,却能帮助现代人在忙碌中保持内心的觉知与安定。

问:智渡法师如何看待佛教中的“因果报应”与现代科学的关系?

答:智渡法师指出,“因果报应”并非迷信,而是佛教对宇宙人生规律的深刻揭示,与现代科学的“因果律”有相通之处,他认为,科学关注物质层面的因果(如牛顿的万有引力),而佛教的因果则涵盖心念、语言、行为三个层面,强调“善有善报,恶有恶报”是心念与结果的必然联系,科学研究发现,常怀感恩之心的人身体更健康、人际关系更好,这印证了“善因善果”的规律,智渡法师强调,理解因果不是为了“求福报”,而是为了对自己的起心动念负责,通过断恶修善,塑造更健康的人格,最终实现内心的解脱与自在。