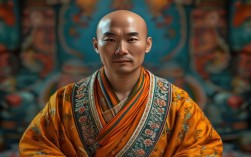

寂静法师是当代佛教界广受尊敬的法师之一,他以通俗易懂的方式阐释佛法智慧,致力于将佛教教义与现代生活相结合,帮助大众在喧嚣中找到心灵的宁静,在困惑中获得生命的指引,他的思想核心围绕“心性”“修行”“慈悲”三大维度展开,既传承了佛教的根本教义,又针对现代人的精神需求提出了切实可行的实践路径。

在“心性”的阐释上,寂静法师强调“万法唯心造”,认为一切外在的境界都是内心的投射,他指出,现代人之所以烦恼丛生,根源在于心被外境所转,执着于名利、得失、是非,却忽略了自性的清净,法师常以“心如明镜”为喻:若镜子蒙尘,则照物模糊;若勤加拂拭(修行),则能清晰映照万物,他主张,每个人都应回归自心的本觉,认识到“心即佛”,无需向外求索,因为真正的安乐与智慧本自具足,这种心性观并非消极避世,而是鼓励人们以积极的心态观照内心,在日常生活中体悟“烦恼即菩提”的真理——烦恼本身并无实体,当我们不被烦恼所困,烦恼便转化为觉悟的契机。

在“修行”的实践层面,寂静法师反对形式化的宗教仪式,倡导“生活即修行”的理念,他认为,修行并非必须遁入山林、脱离社会,而是在行住坐卧、待人接物中磨炼心性,工作时全神贯注是修行,与人相处时慈悲包容是修行,面对顺境时不骄、逆境时不馁也是修行,法师特别强调“知行合一”,指出“听法容易行法难”,真正的修行要将所闻所思落实到具体行动中,他以“念佛”为例,认为念佛不仅是口念佛号,更是心中常存佛的慈悲与智慧,念念分明、念念清净,如此才能与佛心相应,他还提倡“日行一善”,鼓励人们从身边小事做起,比如帮助他人、爱护环境、感恩父母,在利他中培养慈悲心,在积累善根中净化心灵。

在“慈悲”的关怀上,寂静法师将佛教的“无缘大慈,同体大悲”与现代社会的需求相结合,积极倡导利他精神,他认为,慈悲是佛教的核心,也是解决现代社会人与人之间冷漠、对立的良方,法师常说:“帮助别人就是帮助自己”,因为众生本是一体,他人的痛苦即是自己的痛苦,他人的快乐即是自己的快乐,他以身作则,推动多项慈善事业,如助学、扶贫、救灾等,用实际行动诠释“慈悲利他”的真谛,他也强调慈悲需有智慧,不是盲目的溺爱,而是以智慧引导众生离苦得乐,这才是究竟的慈悲。

为了更清晰地展现寂静法师佛教思想的核心要点,可参考下表:

| 维度 | 核心观点 | 实践意义 |

|---|---|---|

| 心性观 | 万法唯心造,心净则国土净;心即佛,无需外求 | 转向外求为向内观,认识烦恼根源,回归自性清净,获得内心安定 |

| 修行观 | 生活即修行,知行合一;念佛需念到心,行善需行到心 | 在日常中磨炼心性,将佛法融入生活,避免形式主义,实现定慧等持 |

| 慈悲观 | 无缘大慈,同体大悲;利他就是利他,慈悲需有智慧 | 培养慈悲心,通过利他行为化解自我执着,促进社会和谐,究竟利益众生 |

寂静法师的佛教思想之所以能打动无数人,正在于他将深奥的佛法智慧转化为普通人可理解、可实践的生活指南,他告诉我们,佛教并非遥不可及的玄学,而是解决现实困惑、提升生命品质的实用智慧,在这个充满挑战的时代,他的思想如同一盏明灯,指引人们在纷繁复杂的世界中,找到内心的平静与力量,活出更有意义、更有价值的人生。

FAQs

问:寂静法师提倡的“生活即修行”,是否意味着可以放弃宗教形式的修行,比如诵经、拜佛?

答:并非放弃,而是强调修行重在心性,而非形式,寂静法师认为,诵经、拜佛等宗教形式若能帮助心安定、生恭敬,是有意义的;但若执着于形式而忽略内心,则本末倒置。“生活即修行”是将修行的核心——调伏自心,融入日常,比如工作时专注、待人时慈悲,这比单纯的形式更重要,若个人通过诵经、拜佛能更好地与佛法相应,仍可继续,关键是以“心”为根本。

问:面对生活中的压力和挫折,寂静法师的佛教思想能提供哪些具体的应对方法?

答:法师引导人们“转境转心”,即不执着于外境的好坏,而是调整内心的心态,比如遇到挫折,不抱怨、不逃避,而是观照“逆境是修行的增上缘”,在困境中磨炼耐心、培养智慧,提倡“活在当下”,不沉溺于过去的懊悔或未来的焦虑,而是专注做好眼前的事,减少精神内耗,通过“日行一善”积累正能量,比如帮助他人、感恩拥有,在利他中转移注意力,获得内心的平衡与力量。