佛教武术门派是佛教文化与中华武术深度融合的产物,其核心在于“禅武合一”——以武术为载体修心,以禅定为境界明性,这类门派起源于佛教传入中国后,僧人为护寺安僧、强身修行,将印度“金刚乘”武术与中国本土拳法相融合,逐步形成兼具实战功能与宗教修为的独特体系,它不仅是技艺的传承,更是佛教“戒、定、慧”三学的实践,强调通过身体的锤炼达到心灵的澄澈。

起源与历史脉络

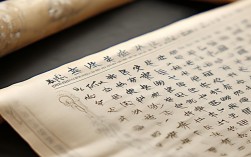

佛教武术的滥觞可追溯至汉末魏晋,当时佛教寺院多建在山林僻静处,常有盗匪侵扰,僧人为自保开始研习武艺,南北朝时期,达摩“一苇渡江”传禅宗的传说虽无信史证实,但“易筋经”“洗髓经”等与武术相关的典籍被托名于达摩,反映了早期禅武融合的探索,至唐代,少林寺因十三僧助唐王平定王世充的传说闻名,寺院武术逐渐体系化;宋代,朝廷鼓励寺僧习武以保边疆,少林武术形成“拳打一条线,棍扫一大片”的独特风格;明清时期,峨眉、五台、九华山等佛教名山也相继发展出武术流派,如峨眉“僧门”、五台“罗汉拳”,使佛教武术呈现多元化发展。

核心特点

佛教武术与传统世俗武术最大的区别在于其“以武入禅”的修行逻辑,具体表现为三方面:

一是内外兼修,以心驭形,不仅要求外练筋骨皮(如站桩、硬气功),更强调内练一口气——通过呼吸与动作的配合,达到“气沉丹田”“心无杂念”的禅定状态,所谓“拳起于易,理成于道”。

二是慈悲为怀,以武止戈,佛教戒杀生,故武术不以伤人为目的,强调“防身护教”,出手讲究“点到即止”,甚至有“打不还手,骂不还口”的修行高僧,将武术视为化解冲突的工具。

三是刚柔并济,禅拳一体,动作上融合印度瑜伽的柔韧与中国武术的刚猛,如少林“柔拳”似行云流水,五台“刚掌”如金刚怒目,刚与柔的统一恰如佛教“空有不二”的中道观。

主要门派与传承

佛教武术门派众多,以下为最具代表性的几支:

| 门派名称 | 起源地 | 文化理念 | |

|---|---|---|---|

| 少林武术 | 河南登封 | 少林拳、棍术、易筋经、洗髓经;器械有达摩杖、方便铲等 | 禅武合一,以武护教 |

| 峨眉僧门 | 四川峨眉 | 僧门拳、峨眉十二桩、疯魔棍;注重“粘连黏随”的近身技击 | 慈悲为本,刚柔相济 |

| 五台山武术 | 山西五台 | 五台拳、罗汉拳、金刚伏魔杖;动作大开大合,威猛如护法金刚 | 以禅入武,修身养性 |

| 九华山武术 | 安徽九华 | 地趟拳、方便铲、疯魔棍;擅长跌扑滚打,贴近实战 | 护法护生,济世利人 |

代表人物与文化影响

历史上,佛教武术高僧辈出:宋代少林寺福居禅师汇集天下武术精华编《少林拳谱》,奠定少林武术体系;近代海灯法师以“二指禅”闻名,将少林绝技与禅修结合;当代释永信方丈推动少林武术国际化,使其成为中国文化符号,佛教武术不仅影响了传统武术(如太极拳的“松静自然”受禅定启发),更通过武侠小说、影视作品传播,成为大众对“侠义精神”的认知载体——其“侠之大者,为国为民”的内核,正是佛教“普度众生”思想的世俗化体现。

文化内涵与当代价值

在当代,佛教武术的价值远超技击本身,它通过身体修行,帮助现代人缓解焦虑、专注内心,契合“健康中国”理念;其“止戈为武”的和平思想,也为化解冲突提供了东方智慧,2021年,“少林功夫”列入联合国非遗名录,标志着佛教武术作为文化与信仰的双重遗产,得到世界认可。

相关问答FAQs

Q1:佛教武术与普通武术的主要区别是什么?

A1:核心区别在于“修行目的”,普通武术以竞技、防身为主要目标,侧重招式技巧与身体素质;佛教武术则以“禅武合一”为根本,将武术视为修心的工具,强调通过练习达到“明心见性”,且始终遵循“慈悲为怀”的戒律,反对主动攻击,追求“以武止戈”的更高境界。

Q2:普通人可以学习佛教武术吗?学习时需要注意什么?

A2:可以,佛教武术并非僧人专属,其强身健体、磨练意志的理念对普通人同样有益,但学习时需注意:尊重佛教文化,理解“以武止戈”的慈悲精神,避免将武术用于争斗;需在专业教练指导下练习,注重动作规范与呼吸配合,避免受伤;可结合禅修(如打坐、冥想)体验“禅武合一”的内涵,而非单纯追求招式技巧。