疾病与去世,是人类生命历程中无法回避的沉重命题,无论医学如何进步,科技如何发达,当病痛侵袭、生命走向终点时,人们依然会在恐惧、无助与不舍中,寻找超越物质的精神寄托,在漫长的文明史中,不同文化都发展出应对死亡、慰藉生者的符号体系,其中佛教文化中的“菩萨图”便是一个独特的存在——它不仅是艺术的表达,更是信仰的载体,承载着人们对苦难的理解、对救赎的渴望,以及对生命意义的追问。

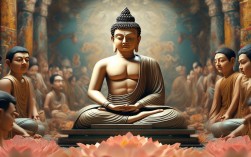

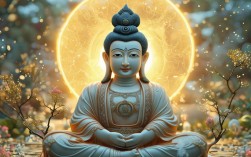

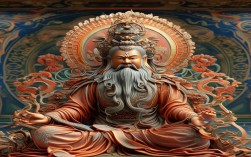

菩萨,梵语“菩提萨埵”的略称,意为“觉悟的有情”,在佛教世界观中,菩萨是已证得菩提(觉悟)却自愿不入涅槃、誓度一切众生出离苦海的圣者,他们以慈悲为怀,以智慧为灯,成为众生在生死苦海中的航标,而“菩萨图”,即描绘菩萨形象的艺术作品,自佛教传入中国便与本土文化深度融合,从石窟壁画到绢纸绘画,从寺庙造像到民间年画,菩萨的形象逐渐丰富多元,其象征意义也随着人们对生命体验的深化而不断延伸。

当疾病降临,身体被病痛折磨,精神在绝望中挣扎时,菩萨图往往成为患者及其家属的心灵港湾,观世音菩萨,以其“千手千眼”的悲悯与“寻声救苦”的神通,成为最受信奉的救苦救难象征,在敦煌莫高窟的壁画中,观音菩萨或手持净瓶柳枝,洒下甘露治愈疾苦;或结跏趺坐于莲台,面容悲悯而安详,仿佛在无声诉说:“一切众生,皆具如来智慧德相,但因妄想执着,不能证得。”对于被病痛折磨的人来说,这样一幅观音菩萨图,不仅是视觉上的慰藉,更是精神上的暗示——即便身处苦难,仍有慈悲的力量守护着生命的尊严,唐代《千手千眼观音经》中记载,若有人至诚称念观音名号,“便得离一切病痛”,这种信仰的力量,让无数患者在绝望中看到希望,让冰冷的治疗过程多了一份温暖的依托。

而面对去世这一终极命题,菩萨图则承载着对往生者的超度与对生者的慰藉,地藏菩萨,因其“地狱不空,誓不成佛”的大愿,成为连接生死两界的特殊存在,在民间丧葬仪式中,常悬挂地藏菩萨像,旁绘“六道轮回图”,以示因果不虚,劝人向善,地藏菩萨手持锡杖,振开地狱之门,其威严的形象背后,是对众生离苦得乐的深切期盼,对于失去亲人的家属而言,地藏菩萨图提醒他们:死亡并非终结,而是生命形态的转化;唯有心怀慈悲、行善积德,才能帮助往生者脱离恶趣,往生善道,在宋代的《地藏十轮经》变相图中,地藏菩萨或说法度人,或引渡亡魂,其图像叙事让抽象的佛教教义变得可感可知,成为人们在生死之际的精神指南。

值得注意的是,菩萨图的意义并非一成不变,它会随着时代语境、社会心理的变化而丰富,在古代,当瘟疫肆虐、医疗匮乏时,药师佛手持药钵、足踩莲台的图像被广泛供奉,人们相信药师佛能“除灭一切病苦,令诸众生身心安乐”,而在现代社会,随着医学的进步,疾病更多被视为一种需要科学干预的生理现象,但菩萨图并未因此失去价值——它逐渐从“祈求病愈”的功能性诉求,转向对生命质量的关怀,一幅呈现观音菩萨“送子”与“护子”主题的图像,可能不再局限于祈求生育,而是隐喻对生命脆弱性的珍视;一幅呈现地藏菩萨与往生者对话的图像,可能引发人们对“如何有尊严地面对死亡”的思考,这种转变,让菩萨图从单纯的信仰符号,升华为探讨生命本质的文化媒介。

从艺术形式上看,菩萨图也体现了不同时代的审美与精神追求,魏晋时期的菩萨像,受“秀骨清像”风格影响,人物形象清瘦飘逸,体现超脱尘世的出世情怀;唐代菩萨像则丰腴饱满,衣饰华美,彰显盛世的雍容与慈悲;宋代以后,文人画兴起,菩萨图像逐渐融入水墨写意的笔法,线条简淡,意境空灵,更强调内心的禅意与宁静,这些艺术形式的演变,不仅记录了审美趣味的变化,更折射出不同时代人们对“菩萨精神”的理解——是超越现实的理想,还是入世关怀的实践?是威严的救度者,还是亲切的陪伴者?

我们需理性看待菩萨图的意义,它并非万能的“解药”,无法替代医学治疗,也无法消除死亡带来的痛苦,但作为一种文化符号和精神象征,它承载着人类面对苦难时的共同情感:对生命的敬畏、对慈悲的向往、对超越的渴望,在疾病与去世面前,菩萨图提醒我们:生命的价值不在于长度,而在于宽度;在于我们如何在有限的时间里,践行慈悲与智慧,让生命在苦难中开出坚韧的花。

常见菩萨形象及其在疾病去世主题中的象征意义

| 菩萨名称 | 典型形象特征 | 象征意义 | 相关经典或故事 |

|---|---|---|---|

| 观世音菩萨 | 千手千眼、手持净瓶柳枝、或立或坐于莲台 | 慈悲救苦、寻声救难、消除病痛 | 《法华经·普门品》《千手千眼观音菩萨广大圆满无碍大悲心陀罗尼经》 |

| 地藏菩萨 | 手持锡杖、结跏趺坐、或现比丘相、或现国王相 | 誓度众生、地狱救度、超度亡灵 | 《地藏菩萨本愿经》《地藏十轮经》 |

| 药师佛 | 身着袈裟、手持药钵、足踩莲台 | 消灾延寿、除灭病苦、满足众生所求 | 《药师琉璃光如来本愿功德经》 |

相关问答FAQs

问:菩萨图是否真的能帮助人们面对疾病和去世?

答:菩萨图的价值更多体现在精神慰藉与文化象征层面,对于患者或家属而言,它提供了一种心理寄托,通过信仰的力量缓解焦虑与恐惧;从文化角度看,它承载着人类对生命、苦难与超越的集体思考,引导人们以更积极的态度面对困境,但它不能替代医疗或心理疏导,真正的“帮助”源于个体对图像背后慈悲与智慧精神的内化,以及在生活中践行善念的力量。

问:不同文化中是否有类似菩萨图的符号,用于应对疾病与去世?

答:是的,许多文化都有类似的符号体系,基督教中的“受难像”和“圣徒像”,通过耶稣的牺牲与圣徒的庇佑,为信徒提供面对苦难的希望;古埃及的“亡灵书”与“奥西里斯神像”,象征对死后世界的救赎与永生的信念;中国传统民俗中的“寿星图”与“门神”,则寄托了对健康长寿、驱邪避灾的朴素愿望,这些符号虽形式各异,但核心功能都是为人类面对生命中的不确定性时提供精神支撑,体现跨文化的共同情感需求。