在中国近现代佛教发展史上,赵朴初与湛如法师是两位里程碑式的人物,前者以毕生心血推动佛教“人间化”与“现代化”,奠定当代中国佛教复兴的根基;后者作为赵朴初的衣钵传人,以学术为翼、以教育为径,将佛教精神融入现代社会,续写着“护法利生”的新篇章,两人跨越时空的传承,不仅是师徒情谊的延续,更展现了佛教在不同时代背景下的适应与创新。

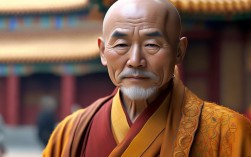

赵朴初(1907-2000)是中国佛教协会的创始人与长期领导者,被尊为“当代佛教领袖”,他生于安庆名门,早年接受传统教育,青年时期接触佛教,后与太虚大师、圆瑛高僧等结缘,逐渐将生命与佛教事业融为一体,1953年,中国佛教协会成立,赵朴初任秘书长,后长期担任会长,在此期间,他推动全国寺庙恢复开放,制定《全国汉传佛教寺院管理办法》,规范佛教仪轨,培养僧才,使历经战乱的佛教重获生机,他提出“人间佛教”思想,强调“庄严国土,利乐有情”,主张佛教应积极服务社会:1980年代,他发起“佛教慈善功德会”,参与扶贫、救灾、助学;1998年长江洪灾,他亲自募集善款1.2亿元,创下当时宗教界慈善纪录,在国际舞台上,他多次出席世界佛教徒联谊会、世界宗教和平会议,以佛教为纽带促进中外文化交流,推动中国佛教“走出去”,被日本佛教界誉为“活菩萨”,赵朴初还是杰出的书法家与诗人,其书法熔铸“二王”神韵与禅意空灵,作品《某公三要》《佛教常识答问》等兼具艺术性与弘法价值,成为传统文化的重要载体。

湛如法师(1968)作为赵朴初晚年最为器重的弟子,是“人间佛教”学术化与年轻化的践行者,他18岁出家,师从净慧禅师,后考入中国佛学院,受教于赵朴初,被赞为“佛学根基深厚,思维敏锐”,1996年,赵朴初亲自推荐他赴日本龙谷大学攻读博士学位,专攻唯识学与敦煌学,成为首位获得日本佛学博士学位的中国僧人,归国后,湛如法师放弃海外高薪,应赵朴初之邀参与北京大学宗教系建设,成为改革开放后首位进入高校任教的法师,开创“佛教哲学”“敦煌文献研究”等课程,培养出一批兼具佛学素养与学术能力的青年人才,他继承赵朴初“学术研究是佛教发展之基”的理念,深耕敦煌文献整理,主持《敦煌佛教写卷全集》编纂,发现失传千年的《瑜伽师地论本地分》残卷,填补唯识学研究空白;出版《唯识三十论要解》《敦煌佛教写卷考论》等专著,将传统佛学与现代学术方法结合,推动佛教研究“国际化”,在社会服务上,他发起“佛教教育公益基金”,资助贫困学子;疫情期间,组织“线上禅修”,以数字化方式传播正念智慧,践行“人间佛教”的当代诠释。

两人的传承堪称“知行合一”的典范,赵朴初曾对湛如法师说:“佛教的生命力在于‘契理契机’,既要坚守佛法根本,又要回应时代需求。”湛如法师将此奉为圭臬:他延续赵朴初对佛教教义的严谨态度,主张“以戒为根、以慧为导”;他更注重佛教与现代社会的对话——在科技层面,推动“佛教+互联网”弘法模式;在文化层面,联合故宫博物院举办“佛教艺术展”,让年轻人感受传统文化魅力;在国际层面,主持“中韩日佛教青年论坛”,延续赵朴初的“和平外交”理念,这种“老一代定方向,新一代闯新路”的协作,使佛教在现代社会中既保持“法脉清净”,又焕发“时代活力”。

| 人物 | 领域 | 核心贡献 | 历史意义 |

|---|---|---|---|

| 赵朴初 | 佛教组织 | 创立中国佛教协会,推动寺庙恢复,制定寺院管理办法 | 统一全国佛教界,奠定当代佛教制度基础 |

| 社会慈善 | 创办佛教慈善功德会,募集善款超数亿元,参与救灾扶贫 | 开创宗教界慈善新模式,践行“利乐有情”理念 | |

| 国际交流 | 多次出席世界佛教会议,推动中国佛教“走出去” | 提升中国佛教国际影响力,促进中外文明互鉴 | |

| 文化传承 | 书法融合禅意与书韵,著《佛教常识答问》普及佛教知识 | 以艺术弘法,成为传统文化“活载体” | |

| 湛如法师 | 佛学学术 | 专攻唯识学、敦煌学,整理敦煌文献,填补学术空白 | 推动佛教研究“现代化”“国际化”,提升中国佛学话语权 |

| 高等教育 | 任北大宗教系教授,开设佛学课程,培养学者型僧才 | 打破“佛教不入学府”传统,建立“宗教研究高等教育体系” | |

| 数字弘法 | 发起线上禅修,推动佛教资源数字化,吸引年轻群体 | 创新弘法方式,让佛教文化融入“互联网+”时代 | |

| 跨文化对话 | 主持国际佛教论坛,促进中韩日佛教青年交流 | 延续赵朴初“和平外交”理念,推动佛教成为文明对话桥梁 |

赵朴初与湛如法师的实践,深刻诠释了佛教“契理契机”的现代意义:前者以“护法”精神守护佛教根本,后者以“创新”思维开拓发展空间,正如赵朴初所言:“佛教不是博物馆里的古董,而是活着的智慧。”从寺庙恢复到学术研究,从慈善救济到数字弘法,二人用一生证明:佛教唯有扎根时代、服务众生,才能在历史长河中生生不息。

FAQs

问:赵朴初提出的“人间佛教”与湛如法师的“学术化佛教”有何内在联系?

答:赵朴初的“人间佛教”核心是“佛教生活化、生活佛教化”,主张佛教应走出寺庙,服务社会、贴近民生;湛如法师的“学术化佛教”则是“人间佛教”的理论支撑与实践路径,他认为,只有通过严谨的学术研究厘清教义本源,才能让“人间佛教”避免流于形式,真正与现代文明对话,二者是“理念”与“方法”的统一:赵朴初指明方向,湛如法师提供工具,共同推动佛教从“传统信仰”向“现代智慧体系”转型。

问:湛如法师如何将赵朴初的“护法”精神转化为当代青年的行动力?

答:赵朴初的“护法”不仅是守护寺庙经典,更守护佛教“慈悲济世”的精神内核,湛如法师通过“教育+创新”将此转化为青年行动力:在教育上,他开设“佛学与人生”课程,引导青年以佛教智慧应对学业、职场压力;在创新上,他发起“佛教青年创客计划”,支持青年用短视频、动漫等形式传播正念文化;在实践上,他组织“乡村支教+禅修体验”活动,让青年在服务中体会“利他即利己”,这种“接地气”的传承,让赵朴初的“护法”精神从“老一辈的责任”变为“新一代的自觉行动”。