真谛法师是南北朝时期与鸠摩罗什、玄奘、义净齐名的佛教四大译经师之一,西印度优禅尼国人,原名拘那罗陀,公元499年出生于婆罗门种姓,自幼精通五明大论,因感悟大乘佛教真谛,发心东传佛法,梁武帝大同十二年(546年),真谛法师从海路来到中国,先后在建康(今南京)、豫章(今南昌)、广州等地译经弘法,其中与广州光孝寺的渊源尤为深厚,为中国佛教,尤其是岭南佛教的发展奠定了重要基础。

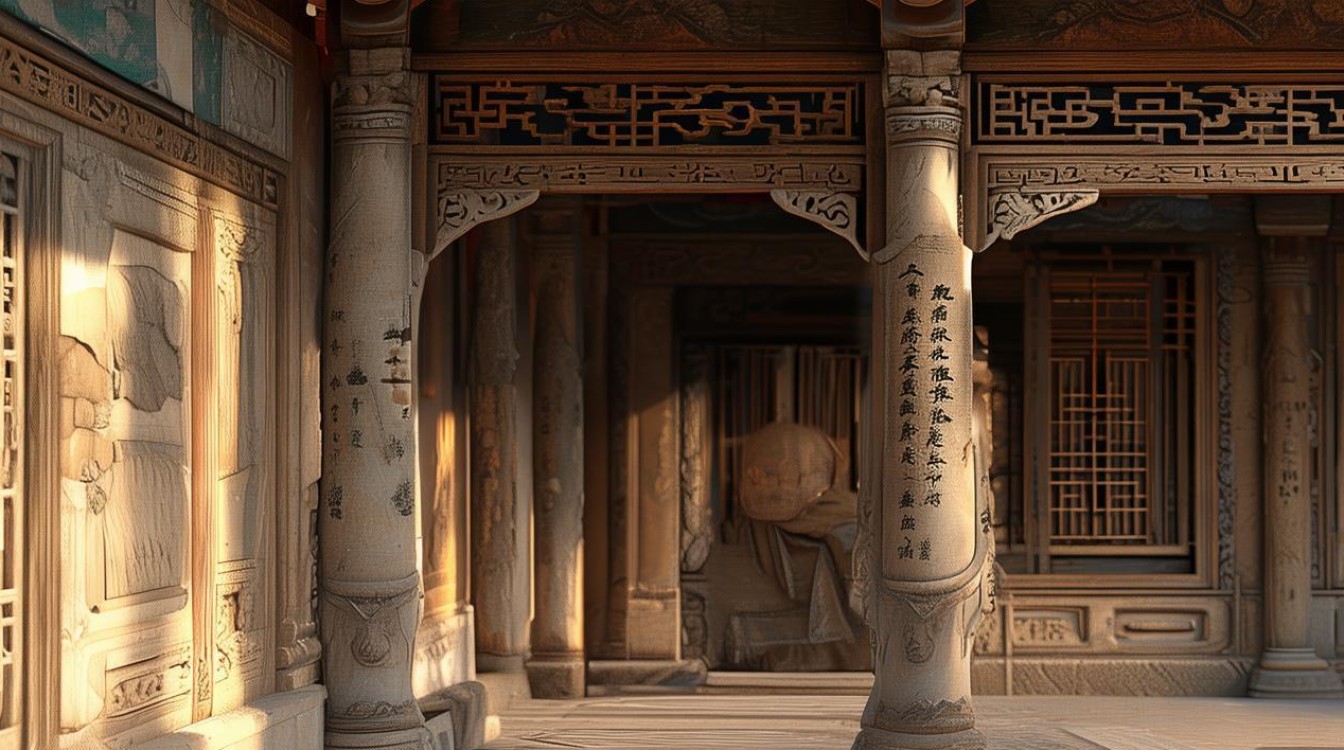

光孝寺作为岭南地区最古老的佛教名刹,始建于东汉,初为南越王赵建德的故宅,三国时期虞翻在此讲学,称“虞翻苑”,东晋时改为王园寺,唐代改名乾明法性寺,宋代赐名光孝寺,距今已有近1800年历史,这座寺庙不仅是佛教文化传播的重要载体,更因多位高僧驻锡而闻名,真谛法师便是其中之一,据《续高僧传》记载,真谛法师于南陈武帝永定二年(558年)抵达广州,因“时值兵乱,法缘未展”,暂住光孝寺,并在此开启了他人生中最后几年的译经生涯,尽管当时的广州政局动荡,但真谛法师未曾中断弘法事业,在光孝寺组织译场,翻译了大量大乘经典,为岭南地区注入了深厚的佛教文化底蕴。

在光孝寺期间,真谛法师的主要译经活动集中在瑜伽行系经典的翻译,这些经典对后来中国佛教瑜伽唯识宗的形成产生了深远影响。《摄大乘论》是其最重要的译作之一,该论系统阐述了瑜伽行派的核心思想,如阿赖耶识、种子说等,为中国佛教义理的发展提供了新的理论框架,他还翻译了《俱舍论》《大乘唯识论》等经论,并培养了一批本土弟子,如广州本土僧人法勇、慧旷等,他们继承真谛法师的学说,推动了岭南佛教的本土化进程,真谛法师的译经风格严谨,注重义理的准确传达,其译本在后世广泛流传,甚至远播朝鲜、日本,成为国际佛教文化交流的重要纽带。

光孝寺至今仍保留着与真谛法师相关的历史遗迹,印证着这段深厚的渊源,寺内的“瘗发塔”虽传为六祖慧能剃发之所,但从历史脉络来看,真谛法师作为早期来华译经高僧,其驻锡光孝寺的弘法活动,为这座寺庙奠定了“译经道场”的地位,寺内的大雄宝殿、东西铁塔等建筑,虽历经千年沧桑,却依然承载着真谛法师等高僧大德弘法利生的精神记忆,光孝寺作为全国重点文物保护单位,不仅是佛教信众朝圣的场所,更是研究中外佛教文化交流的重要历史遗存。

真谛法师在光孝寺的译经弘法,不仅丰富了中国佛教的经典体系,更促进了岭南地区佛教文化的繁荣,他将印度大乘佛教的精髓与中国传统文化相融合,为佛教的本土化发展做出了开创性贡献,光孝寺也因此成为连接中外佛教文化的桥梁,其历史地位与文化价值,与真谛法师等高僧的付出密不可分,这段历史告诉我们,佛教的发展离不开不同文化间的交流互鉴,而高僧大德的坚守与奉献,则是文化传承的核心动力。

| 真谛法师在光孝寺主要译经及影响 | |

|---|---|

| 经典名称 | 与影响 |

| 《摄大乘论》 | 阐述瑜伽行派核心思想,奠定唯识宗理论基础,成为唐代唯识宗根本经典之一 |

| 《俱舍论》 | 系统介绍说一切有部教义,融合小乘与大乘思想,对汉传佛教阿毗达磨研究影响深远 |

| 《大乘唯识论》 | 解释唯识“万法唯识”义理,推动中国佛教对心性理论的探讨 |

FAQs

Q1:真谛法师为何选择在广州光孝寺译经?

A1:真谛法师晚年抵达广州时,南陈政权虽已建立,但岭南地区相对中原战乱较少,社会环境较为安定,光孝寺作为当时岭南地区的佛教中心,拥有完善的寺院设施和一定的信众基础,且地方官员对佛教持支持态度,这些条件为真谛法师开展译经活动提供了保障,广州作为海上丝绸之路的重要港口,是中外文化交流的枢纽,便于真谛法师接触来自印度、东南亚的佛教典籍和僧人,也有利于其译作的传播。

Q2:光孝寺除了真谛法师,还有哪些高僧与此渊源深厚?

A2:光孝寺与多位高僧渊源深厚,其中最著名的是禅宗六祖慧能,唐代慧能来到光孝寺时,恰逢印宗法师在寺内讲解《涅槃经》,慧能以“不是风动,不是幡动,仁者心动”的偈语引发印宗赏识,后在此剃落发,正式成为僧人,寺内“瘗发塔”即为纪念此事而建,唐代高僧神会、宋代高僧契嵩等也曾驻锡光孝寺,弘法讲经,使光孝寺成为中国佛教史上重要的传承之地。