佛教道场与佛教会所,作为佛教文化的重要载体与修行实践的空间,既承载着千年传承的宗教精神,也在现代社会中不断演化出适应时代需求的新形态,它们不仅是信徒们礼佛修行的场所,更是传播慈悲智慧、连接社群、服务社会的文化枢纽。

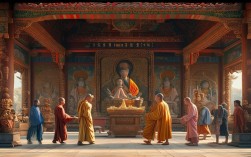

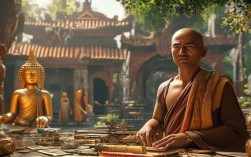

从本质而言,佛教道场更侧重于传统修行体系的完整呈现,通常以寺院、庵堂等固定建筑为核心,遵循丛林规制,具备宗教活动的核心功能,其核心使命在于“续佛慧命”,通过诵经、禅修、法会、佛学院教育等方式,系统传承佛法教义,培养僧伽人才,为信众提供规范的修行环境,传统寺院的中轴线布局(山门、天王殿、大雄宝殿、法堂、藏经楼)象征着从“入世”到“出世”的修行次第,建筑风格多采用斗拱飞檐、雕梁画栋,体现佛教艺术的庄严与神圣,空间氛围注重肃穆、宁静,引导修行者收摄身心、向内观照。

而佛教会所则更贴近现代都市生活,形式更为灵活多样,可能是社区内的禅修空间、文化中心,或依托企业、公益组织设立的综合性服务平台,其核心使命在于“人间佛教”的实践,强调佛法与日常生活的融合,服务对象不仅包括佛教信众,也扩展至对佛教文化感兴趣的社会大众,现代佛教会所的功能更侧重于文化普及、心灵关怀与社会服务:开设佛学讲座、读书会、禅体验课程,用通俗易懂的方式解读经典;提供心理咨询、压力管理工作坊,帮助现代人应对生活焦虑;组织公益慈善活动,如扶贫、助学、环保等,践行慈悲利他的精神,在空间设计上,佛教会所常采用简约现代风格,融合自然元素(如绿植、木质材料),打破传统寺院的距离感,营造温馨、开放的氛围,让不同背景的人都能自在参与。

无论是传统道场还是现代会所,其核心精神始终围绕“觉悟”与“慈悲”,传统道场通过严格的戒律与仪轨,强化修行者的专注与定力;现代会所则通过多元化的形式,降低佛教文化的门槛,让更多人接触佛法智慧,在生活中践行正念与善意,二者并非对立,而是互补关系——传统道场为佛法传承提供根基,现代会所则让佛法在当代社会焕发新的生命力。

为更直观对比两者的特点,可参考下表:

| 维度 | 传统佛教道场 | 现代佛教会所 |

|---|---|---|

| 核心定位 | 宗教修行与传承中心 | 文化传播与心灵服务平台 |

| 空间形态 | 寺院、庵堂等固定建筑,遵循规制 | 灵活空间(社区中心、文化空间等) |

| 主要功能 | 诵经、禅修、法会、僧伽教育 | 佛学普及、心灵关怀、公益服务 |

| 服务对象 | 佛教信众、修行者 | 社会大众、对佛教文化感兴趣者 |

| 氛围营造 | 庄严、肃穆、传统 | 开放、温馨、现代 |

| 传播方式 | 面对面教学、仪式活动 | 线上课程、讲座、体验活动 |

在现代社会,佛教道场与会所的共存,满足了不同群体的精神需求,传统道场如同一座座“精神灯塔”,守护着佛法的根本;现代会所则像一座座“文化桥梁”,让更多人走进佛教、理解佛教,无论是晨钟暮鼓中的古老诵经,还是都市角落里的禅修课堂,其终极目标都是引导人们认识生命本质、获得内心平静,最终实现个人与社会的和谐共生。

相关问答FAQs

Q1:佛教道场与现代佛教会所的主要区别是什么?

A1:核心区别在于功能定位与形式适应性,传统佛教道场以宗教修行和传承为核心,遵循固定规制,空间庄严,主要服务信众和修行者,强调戒律与仪轨的规范性;现代佛教会所则更侧重文化传播与心灵服务,形式灵活,面向社会大众,功能多元化(如心理疏导、公益慈善、文化普及),氛围更开放现代,旨在让佛教智慧融入日常生活,二者互补,共同构成当代佛教实践的完整生态。

Q2:普通人如何参与佛教道场或会所的活动?

A2:参与方式因场所而异,但普遍开放包容,传统道场通常可通过官方网站或客堂了解法会信息(如皈依仪式、佛七共修),也可报名短期禅修课程(部分寺院提供体验营);现代佛教会所则常通过微信公众号发布活动预告,如佛学讲座、正念工作坊、公益志愿活动等,无需宗教信仰即可参与,建议提前联系场所,了解活动要求(如着装、时间),以尊重宗教习俗的同时获得良好体验。