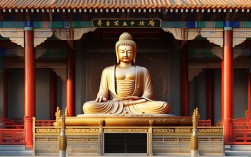

佛教寺院作为传承千年文化、弘扬慈悲精神的重要场所,不仅是信众心灵寄托的港湾,更在社区服务、文化传承、公益慈善等方面发挥着积极作用,对佛教寺院进行慰问,既是对宗教活动场所的关怀,也是对中华优秀传统文化的尊重,更是践行社会责任、促进社会和谐的具体体现,慰问活动需以真诚之心为出发点,结合寺院实际需求,做到物质帮扶与精神关怀并重,形式多样且庄重得体。

慰问的对象通常包括寺院常住僧众、义工团队及有困难的信众,常住僧众是寺院日常运营与弘法活动的核心,长期承担着修行、讲经、管理等多重责任,尤其年迈或体弱多病的僧人,更需要关注其生活与健康;义工团队多为自发参与寺院服务的信众,他们不计报酬地承担着殿宇维护、斋堂管理、法会协助等工作,是寺院运转的重要支撑;部分信众因家庭变故、疾病等原因生活困顿,寺院的帮扶往往是他们重要的社会支持来源,慰问活动需兼顾不同群体的需求,体现精准关怀。

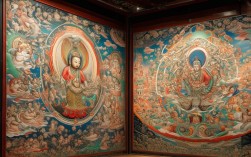

慰问形式可根据实际情况灵活选择,重点在于传递心意而非形式,物质慰问是最直接的方式,可结合寺院需求提供生活物资(如米、面、油、棉被等)、修行用品(如经书、念珠、僧服、寺院修缮物资等)或健康支持(如常用药品、体检服务、中医理疗等),精神关怀则更显温度,如组织与僧众的座谈交流,倾听其修行与生活中的困难;邀请文化团体开展传统艺术表演(如古琴、书法、茶道等),丰富寺院文化生活;为义工提供技能培训或心理疏导,增强其服务动力;对困难信众进行入户探访,协助解决实际问题,还可结合佛教节日(如佛诞日、腊八节)开展联合慰问,通过施粥、放生、祈福等活动,让信众感受到社会温暖。

开展慰问活动时,需特别注意尊重宗教习俗与寺院规范,提前与寺院负责人沟通,明确慰问时间、内容及流程,避免打扰僧众日常修行(如早晚课、禅修时间);进入寺院需着装朴素、举止庄重,不随意触碰法器、佛像,不擅自进入 restricted 区域;赠送物品时,可附上写有“供养三宝”等字样的卡片,体现对佛法的尊重;言行中避免涉及宗教教义争议,以倾听与关怀为主,若寺院有特殊禁忌(如部分寺院不接受荤食、供品等),需提前了解并严格遵守。

以某次对乡村寺院的慰问为例,当地社区与公益组织提前调研发现,该寺院因年久失修,大殿存在漏雨问题,且常住3位老年僧人行动不便,冬季取暖物资不足,慰问团队据此制定了“修缮支持+生活关怀”方案:联系施工队伍为大殿修缮屋顶,捐赠煤炭、电暖器等过冬物资,并组织义工为僧人打扫庭院、整理经书,邀请当地医生为僧人做基础体检,建立健康档案;腊八节当天,联合寺院为周边村民施送腊八粥,讲解腊八节的文化内涵,此次活动不仅解决了寺院的实际困难,更通过互动拉近了寺院与社区的距离,让村民感受到传统文化的亲和力。

佛教寺院慰问的核心在于“慈悲”与“尊重”,它不仅是物质上的给予,更是精神上的陪伴与认可,通过真诚的慰问,既能缓解寺院的实际压力,也能引导社会关注宗教活动场所的积极作用,促进宗教与社会主义社会相适应,让慈悲济世的精神在新时代焕发生机。

相关问答FAQs

Q1:慰问佛教寺院时,赠送哪些物品比较合适?

A:赠送物品需以实用、符合寺院需求为原则,常见的选择包括:生活物资(米、面、油、新鲜蔬果、棉被等);修行用品(经书、念珠、僧服、供香、蜡烛等,注意避免使用荤腥或刺激性物品);健康物资(常用药品如感冒药、肠胃药,血压计、血糖仪等医疗器械,或联系医生提供义诊);修缮物资(针对需要维修的寺院,可提供资金或建材),需提前与寺院沟通,避免赠送对方不需要或不符合教义的物品(如部分寺院不接受动物制品、酒类等)。

Q2:如何避免慰问活动对寺院日常修行造成干扰?

A:提前与寺院负责人或知客师联系,明确寺院的时间安排(如早晚课、禅修、过斋时间),避开这些时段进行慰问;控制活动规模与时长,避免人员过多、声音嘈杂,保持现场安静;尊重寺院的修行规范,如进入殿堂需脱鞋、不随意拍照,不主动与僧人攀谈无关修行的话题;若需开展座谈或表演,尽量安排在寺院指定的公共区域(如客堂、斋堂),并提前确认流程,确保活动简洁有序,减少对僧众日常修行的打扰。