寂空菩萨是大乘佛教中象征“空性智慧”与“寂静涅槃”的重要菩萨,其名号融合了“寂”(涅槃寂静,烦恼止息)与“空”(诸法空相,无自性)的核心教义,引导众生破除执着,证悟真如,虽不如观音、文殊等菩萨广为人知,但在部分禅宗、般若思想传承中具有重要地位,是连接智慧与慈悲、出世与入世的精神象征。

名号含义:寂与空的智慧交融

“寂”为涅槃之体,指烦恼灭尽、心不散乱的寂静状态,是修行者内心止息妄念后的澄明境界;“空”为般若之智,指万法皆空、无生无灭的实相,是对宇宙万物缘起性本质的洞见,二者结合,既强调内心的寂静安稳,又指向对“有”的超越——并非否定现象的存在,而是破除对“永恒”“独立”“实有”的执着,如《心经》所言“色即是空,空即是色”,寂空菩萨的名号恰是这一真理的浓缩:在“空”中见“寂”,在“寂”中证“空”,体现“不二法门”的中道智慧。

教义核心:空性为体,慈悲为用

寂空菩萨的教义以“空性”为根本,但绝非消极的“断灭空”,而是“真空妙有”的圆融,其核心可概括为三:

其一,破我执,证无我。 众生因执“五蕴身心”为“我”,产生贪爱、嗔恨等烦恼,轮回不息,寂空菩萨宣说“无我”真理,指出“我”只是五蕴暂时的和合,如梦幻泡影,唯有放下对“我”的执着,才能解脱生死焦虑。

其二,破法执,显真如。 不仅“我”空,一切现象(法)也空——山河大地、是非善恶,皆因缘而生,无固定不变的自性,破除对“法”的执着,才能超越分别心,以平等心看待万物,如《金刚经》所言“应无所住而生其心”。

其三,悲智双运,自利利他。 空性智慧并非脱离众生的“独善其身”,而是自然流露慈悲的“兼济天下”,寂空菩萨以空性智慧破除众生无明,以无缘大慈、同体大悲积极度化,如《维摩诘经》所言“虽知诸佛国及与众生空,而常化众生,终不疲厌”,体现“出世”与“入世”的无碍融合。

修行法门:止观双运,解行并重

修持寂空菩萨法门,需结合“止”(禅定)与“观”(智慧),从理论到实践逐步深入:

修止:收摄散乱,心归于寂。 通过专注呼吸(数息随息)、观想佛像等方式,让散乱的心逐渐安定,达到“一心不乱”的寂静状态,这是修“空”的基础——唯有心寂静,才能如实观照诸法实相,如《阿含经》中以“如静水映月”比喻止观关系。

修观:照见五蕴,皆空无我。 在止的基础上,运用般若智慧观照身心与世界:观“色受想行识”五蕴,皆因缘和合,无实自性;观“眼耳鼻舌身意”六根,与“色声香味触法”六尘相遇,产生的“十八界”皆如梦幻泡影,通过反复观修,破除“实有”的错觉,契入空性。

践行:在生活中证悟空性。 空性并非远离尘世,而是在日常待人接物中体现:面对顺境不执着,逆境不嗔恨,得失不挂怀,以“平常心”应对一切,如六祖慧能所言“佛法在世间,不离世间觉”,将空性智慧转化为慈悲行动,度化众生亦是自度。

民间信仰与象征意义

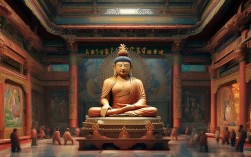

在部分禅寺、般若道场中,寂空菩萨被视为“智慧解脱”的护佑者,信众常于修行困惑、心烦意乱时祈求加持,希望获得“破除执着”的智慧,其造像多结跏趺坐,右手结定印(表禅定寂静),左手持莲花(表清净无染),面容寂静而慈悲,身后常有光明(表般若智慧),整体象征“外寂内照”的修行境界,寂空菩萨的信仰也融入民间生活,如遇重大抉择时,信众会通过持诵其名号,祈求内心安定、智慧现前,避免因执着而做出错误判断。

不同菩萨特质对比

| 菩萨名号 | 核心特质 | 经典依据 | 主要功德 |

|---|---|---|---|

| 寂空菩萨 | 空性智慧,涅槃寂静 | 《心经》《金刚经》 | 破除我执法执,证悟空性 |

| 观音菩萨 | 大慈大悲,救苦救难 | 《法华经·观音普门品》 | 寻声救苦,满足众生所求 |

| 文殊菩萨 | 大智文殊,开发智慧 | 《文殊师利所说般若经》 | 启发佛性,增长辩才 |

| 虚空藏菩萨 | 福智双满,愿力无尽 | 《虚空藏菩萨经》 | 满足愿求,积累福德智慧 |

相关问答FAQs

Q1:寂空菩萨与虚空藏菩萨有何区别?

A:二者名号虽含“空”与“虚空”,但核心特质不同,寂空菩萨以“空性智慧”为核心,侧重破除执着、证悟涅槃,是“智慧解脱”的象征;虚空藏菩萨则以“福智双满”为特质,代表无尽的愿力与福德,能满足众生善愿,侧重“资粮积累”与“愿力成就”,修行上,寂空菩萨强调“观空破执”,虚空藏菩萨侧重“积福开慧”,二者相辅相成,共同构成菩萨道的“悲智”二轮。

Q2:现代人修持寂空菩萨法门,对解决现实焦虑有何意义?

A:现代人常因工作压力、人际关系、未来不确定性等产生焦虑,本质是对“失控”“失去”的执着,寂空菩萨“空性”智慧的修行,能帮助众生认识到:一切现象皆无常、无我,焦虑源于对“固定结果”的强求,通过修持,可逐步放下“必须成功”“必须拥有”的执着,以“尽其在我,顺其自然”的心态面对生活,在无常中获得内心的安定与自由,这正是空性智慧对现代人的现实意义。