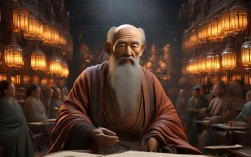

在现代社会,“竞争”几乎成为无处不在的生存法则,从学业、职场到财富、地位,人们被裹挟在“你追我赶”的洪流中,焦虑、疲惫与对立随之而来,面对这一普遍困境,净宗大德大安法师以其深厚的佛学智慧,为大众提供了截然不同的视角——他从佛教“因果”“无我”“慈悲”的核心教义出发,对世俗竞争的本质进行了解构,并提出了“修行竞争”的生命转向,引导人们从对抗性的“向外追逐”转向超越性的“向内觉醒”。

世俗竞争的本质与困境:以“我执”为燃料的恶性循环

大安法师指出,世俗竞争的根源在于“我执”——对“小我”的强烈认同,以及对“永恒利益”的虚妄追求,人们将“我”视为独立、实在的个体,认为必须通过战胜他人、获取更多资源才能确保生存与幸福,这种认知恰是《金刚经》所破的“我相、人相、众生相、寿者相”,在竞争逻辑下,个体将他人视为“对手”,将世界视为“战场”,久而久之,内心被“贪嗔痴”三毒充满:贪于名利,嗔于他人成功,痴于无常实相。

这种竞争不仅消耗心力,更形成恶性循环,职场中为晋升而互相倾轧,表面看是“努力上进”,实则是“嗔心”驱动下的对立;教育中为分数逼迫孩子,看似“为孩子好”,实则是“贪心”投射的焦虑,大安法师强调,世俗竞争的本质是“以妄求妄”,如同将盐投入水中,只会让“苦”更浓——《百业经》中“善恶苦乐自造”的因果定律早已揭示:一切竞争带来的“得”与“失”,皆是过去业感的显现,执着于此只会种下新的烦恼因。

佛教视角下“竞争”的消解:破“我执”方得自在

佛教并非消极避世,而是通过智慧看清竞争的虚幻性,大安法师以“万法唯心造”阐释:外界的竞争环境,实是内心“分别心”的投射,若无“我执”,则无“对手”;若无“贪求”,则无“得失”,如同《坛经》所言“本来无一物,何处惹尘埃”,当人放下对“胜负”“得失”的执着,便能从竞争的焦虑中解脱。

净土宗特别强调“信愿念佛”对治“我执”的力量,大安法师指出,阿弥陀佛“四十八大愿”的核心是“救度众生出离苦海”,念佛即是与佛的慈悲愿力相应,通过称念名号,将“我执”转化为“佛愿”的载体,当人不再将精力耗散于“与他人竞争”,而是专注于“与佛相应”,内心的贪嗔痴自然淡化,取而代之的是“清净心”“慈悲心”,这种转变并非消极避世,而是将生命的能量从“对抗”转向“建设”——如同将指向他人的拳头,转为握紧的拳头去践行善业。

“修行竞争”:以“生死”为目标的究竟精进

大安法师并非全然否定“竞争”,而是倡导将“世俗竞争”转化为“修行竞争”,他认为,真正的竞争不是与他人的名利之争,而是与自己的“烦恼”之争,与“生死轮回”之争。《阿弥陀经》中“若一日……若七日,一心不乱”的精进,正是这种“修行竞争”的典范——目标是“一生解脱”,对手是“懈怠、怀疑、放逸”,动力是“度生的大愿”。

这种“修行竞争”具有截然不同的特质:其一,它是“自利利他”的,净土宗的“竞争”不是“你死我活”,而是“自度度人”——自己念佛求生净土,亦以佛力接引众生,如同《华严经》“自未得度,先度他人”的菩萨精神,其二,它是“愿力驱动”的,世俗竞争靠“攀缘”,修行竞争靠“愿力”,以“愿往生净土”为目标,便能超越顺逆环境的干扰,在“顺境不骄,逆境不退”中保持精进,其三,它是“究竟安稳”的,世俗竞争的“得”终将失去,唯有“往生净土”是“永得解脱”,这才是生命的“终极胜利”。

转化竞争心态的实践:从“攀缘”到“随缘”

大安法师为大众提供了具体的转化方法:

- 发菩提心,转“竞争动力”为“度生愿力”:将“我要比别人强”的心,转为“我要帮助更多人离苦得乐”的愿,如地藏菩萨“地狱不空,誓不成佛”的悲愿,让竞争的动力从“小我”升华为“大我”。

- 修慈悲心,转“对立思维”为“共情思维”:面对“对手”时,观其“亦在苦海中”,生起“愿其离苦”的慈悲,如《梵网经》“一切男子是我父,一切女子是我母”,减少对立,增加包容。

- 念佛摄心,转“攀缘外境”为“回归自心”:每日坚持念佛,以佛号降伏妄念,当“我想比他强”的念头生起时,即刻转为“愿佛加持我心开意解”,通过专注念佛,让内心从“躁动”归于“寂静”。

世俗竞争与修行竞争的对比

| 维度 | 世俗竞争 | 修行竞争 |

|---|---|---|

| 目标 | 物质利益、社会地位 | 觉悟解脱、利益众生 |

| 心态 | 焦虑、对立、攀比 | 精进、慈悲、平等 |

| 对象 | 他人、同类 | 自己的烦恼、生死轮回 |

| 结果 | 身心疲惫、福报消耗 | 内心安宁、福慧增长、往生净土 |

| 依据 | 社会达尔文主义、个人主义 | 佛教因果观、净土愿力 |

相关问答FAQs

问题1:现代社会竞争无处不在,如何在工作中保持修行心态,不被竞争裹挟?

解答:大安法师开示,工作中的竞争可转为“敬业利他”的修行,明确“工作道场即修行道场”,将做事视为“为众生服务”,而非“为个人名利”,例如教师教书育人、医生救死扶伤,皆是以职业践行慈悲,遇到竞争压力时,以念佛降伏妄念,当“我要超过同事”的念头生起,即刻称念“南无阿弥陀佛”,观想佛光加持内心,减少攀比,随缘消旧业,不执着结果,努力付出但不过度执着“成败”,因“万法皆空,因果不空”,努力本身即是善业,结果交给因果,既能适应社会规则,又能保持内心的清净与安定。

问题2:有人说“修行要精进”,这不也是一种“竞争”吗?如何理解这种“竞争”?

解答:大安法师强调,修行精进是“自觉觉他”的愿力驱动,而非世俗的“对抗性竞争”,世俗竞争的“精进”源于“贪嗔痴”,目标是“战胜他人”;修行精进则源于“慈悲与智慧”,目标是“超越烦恼”,念佛“一日七日”的精进,是与“懈怠”竞争,而非与他人比“念得多少”;持戒的精进,是与“恶习”竞争,而非比“谁更持戒”,这种竞争是“自利利他”的——自己断恶修善,能感化他人;自己往生净土,能度化众生,如同《法华经》“诸佛世尊唯以一大事因缘故出现于世”,即“令众生开示悟入佛之知见”,修行精进的本质,是与“无明”竞争,最终实现“众生无边誓愿度”的菩萨行。