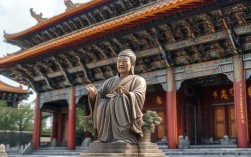

赵朴初作为中国佛教协会的长期会长、著名的佛教领袖、书法家与社会活动家,其佛教讲座始终以“契理契机”为要,既坚守佛教根本教义,又立足现代社会需求,深入浅出地阐释佛教智慧的核心价值,他的讲座内容广博,涵盖教理、历史、实践与现代意义,为大众理解佛教、践行慈悲提供了清晰的指引,也成为连接传统智慧与现代生活的桥梁。

赵朴初的佛教讲座首先聚焦于佛教的根本教义,他以“缘起性空”为核心,强调佛教对宇宙人生本质的洞察,他指出,“缘起”是佛教的基石,即一切现象皆因缘和合而生,无有自性;“性空”则指一切现象的本质是空的,并非否定存在,而是破除对“实有”的执着,在讲座中,他常用“如梦幻泡影”的比喻,说明世间万物皆在变化中,唯有放下执着,才能获得内心的自在,对于“四谛”苦集灭道,他并非简单说教,而是结合现代人的生活困境——如焦虑、迷茫、欲望膨胀等,阐释“苦”的普遍性,指出“集”是痛苦的根源(贪嗔痴三毒),“灭”是解脱的目标,“道”是实践的方法(八正道),他特别强调,佛教的“空”并非消极避世,而是“空有不二”,既要认识到万物的虚幻性,也要积极承担社会责任,这正是“菩萨道”的精神内核。

在中国佛教历史脉络的梳理上,赵朴初的讲座展现出深厚的学术功底与清晰的史识,他系统讲述了佛教自汉代传入中国后,如何与儒、道文化交融,最终形成具有中国特色的佛教体系,他重点介绍了禅宗的“明心见性”、净土宗的“念佛往生”、天台宗的“止观双运”等宗派的核心思想,指出中国佛教的“本土化”过程,本质是“契理契机”的过程——既契合佛陀教法的根本精神,又适应中国的文化土壤与社会需求,他提到禅宗“不立文字,直指人心”的特质,正是对中国传统文化中“重直觉、轻言说”的回应;而净土宗的简易法门,则契合了普通民众对往生净土的渴望,使佛教深入民间,他还特别强调中国佛教的“人间性”,如东晋慧远在庐山结社,推动佛教与世俗社会的结合;唐代百丈怀海立“清规”,规范僧团生活,使其成为社会的重要组成部分,通过历史回顾,赵朴初旨在说明:中国佛教始终是“人间佛教”,关注现实人生,服务社会大众。

针对佛教与现代社会的契合点,赵朴初的讲座充满现实关怀,他认为,在物质文明高度发达的今天,人类面临的精神危机(如道德滑坡、生态破坏、心灵空虚)恰恰需要佛教智慧来化解,他提出“人间佛教”的现代诠释,核心是“庄严国土,利乐有情”——既要建设美好的物质环境,也要关怀众生的精神福祉,在生态保护方面,他引用佛教“依正不二”的思想(众生与生存环境相互依存),强调人类应尊重自然、保护自然,与万物和谐共生;在道德建设方面,他提倡佛教的“五戒”(不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒),认为这是现代社会不可或缺的伦理准则,尤其“不杀生”扩展为对生命的尊重,“不偷盗”扩展为对知识产权、公共财富的保护,具有普世价值;在心理健康方面,他阐释佛教的“正念”修行,通过观呼吸、觉察念头等方式,帮助现代人摆脱焦虑,活在当下,他特别指出,佛教的“慈悲”不是抽象的情感,而是具体的行动,如参与慈善、救助弱势群体,这正是“菩萨行”在现代社会的体现。

赵朴初的佛教讲座还具有鲜明的实践导向,他强调“解行并重”,主张将教义转化为日常生活中的行为准则,他提出“人间佛教”的生活修行法:在家庭中,践行“孝亲尊师”,培养感恩心;在工作中,恪尽职守,以“利他”之心服务社会;在人际交往中,以“六和敬”(见和同解、戒和同修、身和同住、口和无诤、意和同悦、利和同均)为准则,促进和谐,他告诫听众,修行不必脱离生活,而是在生活中磨炼心性——面对顺境不骄,逆境不躁,以“平常心”待万事,这种“生活即修行”的理念,打破了佛教“出世”的刻板印象,让普通人也能在日常生活中践行佛法,获得内心的平静与力量。 板块 | 核心要点 | 阐释重点 | |------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------| | 根本教义 | 缘起性空、四谛、三法印 | 结合现代人生困境,阐释“空”的积极意义,强调“空有不二”的菩萨道精神 | | 中国佛教历史 | 传入与本土化、宗派发展(禅/净/台)、人间佛教传统 | 强调“契理契机”是佛教中国化的关键,突出中国佛教关注现实、服务社会的特质 | | 现代社会契合点 | 生态保护(依正不二)、道德建设(五戒)、心理健康(正念) | 佛教智慧对解决现代精神危机的实践价值,提出“人间佛教”的现代诠释 | | 实践修行路径 | 生活修行(家庭/工作/人际)、解行并重、平常心 | 打破“出世”刻板印象,倡导在日常中磨炼心性,以慈悲利他为导向的菩萨行 |

赵朴初的佛教讲座之所以影响深远,源于其三大特点:一是“深入浅出”,他能将深奥的教义转化为通俗的语言,用生动的故事、比喻(如“以指见月”,指出经典是工具,目的是觉悟)让听众理解本质;二是“融通古今”,既引经据典(如《法华经》《华严经》),又结合时事热点(如环保、科技伦理),展现佛教的永恒价值;三是“知行合一”,他不仅是理论阐释者,更是实践者——一生致力于慈善救济、世界和平、文化保护,其讲座本身就是“以身说法”的典范,通过他的讲座,无数人重新认识了佛教:它不是迷信,而是智慧;不是消极避世,而是积极入世;不是少数人的专利,而是每个人的心灵指南。

相关问答FAQs:

Q1:赵朴初的佛教讲座对普通人有哪些实际启发?

A1:赵朴初的讲座对普通人的启发主要体现在三个方面:一是生活态度上,通过“缘起性空”的智慧,让人学会放下对名利、得失的执着,以平常心面对生活中的起伏,减少焦虑;二是道德实践上,以“五戒”“六度”为准则,引导人们在家庭、职场中践行慈悲与诚信,如尊重生命、诚实守信、乐于助人,提升个人修养与社会责任感;三是心灵成长上,通过“正念”“观照”等修行方法,帮助现代人觉察内心念头,摆脱负面情绪的困扰,培养专注、平和的心态,这些启发并非要求普通人出家修行,而是鼓励在日常生活中践行佛教智慧,实现“身心和谐、人际和谐、人与自然和谐”。

Q2:赵朴初如何阐释“人间佛教”与现代社会的关联?

A2:赵朴初将“人间佛教”阐释为“立足现实、服务社会”的佛教,认为其与现代社会的关联核心是“契理契机”——既契合佛陀“慈悲济世”的根本精神,又适应现代社会对心灵关怀、道德重建、生态保护的需求,他指出,现代社会物质丰富但精神空虚,“人间佛教”强调“庄严国土,利乐有情”,即通过发展经济、保护生态来“庄严国土”(建设美好物质世界),通过慈善救济、道德教化来“利乐有情”(关怀众生精神福祉),面对环境污染,佛教“依正不二”思想倡导人与自然和谐;面对社会矛盾,佛教“慈悲包容”理念促进不同群体间的理解与尊重,他强调,“人间佛教”不是让佛教世俗化,而是让佛教回归“以人为本”的本源,成为解决现代问题的智慧资源。