在人类与自然长期共生的历史中,树木始终扮演着至关重要的角色——它既是庇护所,也是资源库,更在许多文化中被赋予灵性,成为连接人与自然的媒介。“砍树念树王菩萨”便是这种文化生态的生动体现,它并非简单的宗教行为,而是蕴含着敬畏自然、感恩馈赠、平衡索取的传统智慧,是农耕文明时代人与自然对话的独特仪式。

树王菩萨信仰:从自然崇拜到人格化敬畏

“树王菩萨”的信仰,本质上是自然崇拜与人文信仰融合的产物,在原始社会,先民对树木充满敬畏:参天古木遮风挡雨,提供果实与木材,其生命力被视为神力的象征,随着佛教传入中国,“菩萨”这一慈悲救度的形象与本土“树神”信仰结合,逐渐形成了“树王菩萨”的人格化信仰,这里的“树王”,并非单指某棵具体的树,而是对所有具有“灵性”树木的总称——尤其是那些年岁久远、枝繁茂盛,被视为“树中之王”的古树,人们相信它们有神明护佑,掌管着森林的生机与祸福。

民间传说中,树王菩萨常被描绘为身披绿衣、手持净瓶的形象,居住在森林深处,护佑着生灵,若有人无端砍伐古树,便会招致“树王降罪”,如天气反常、家人患病等;反之,若因必要砍树且心怀敬畏、虔诚祈愿,则能得到树王菩萨的原谅与庇佑,保佑伐木平安、家人健康,这种信仰背后,是“万物有灵”的朴素观念,也是人类对自然秩序的尊重——树木并非无生命的资源,而是有灵性的伙伴,索取前需先求得“许可”。

砍树念诵的仪式:从行为规范到心灵修行

“砍树念树王菩萨”并非一句简单的祈愿,而是一套包含禁忌、流程与心身的完整仪式,其核心在于“平衡”——既满足人类生存发展的需求,又将对自然的伤害降到最低,并通过仪式感强化人的敬畏之心。

仪式前的准备:择吉日与告慰

砍树前需选择“黄道吉日”,避开雷雨、酷暑等恶劣天气,也避免在树木生长旺盛的春季(民间认为此时砍树会“伤树神元气”),需准备供品,如清茶、水果、米糕等,置于树干前,点燃三炷香,向树王菩萨“告慰”:说明砍树的原因(如修建房屋、制作农具等,强调“非为私欲,实为所需”),并承诺“取一补一”(如砍一棵树,未来会种两棵新苗),以此表达感恩与补偿之心。

祈愿、感恩与忏悔

念诵是仪式的核心,文本因地域、宗教流派不同略有差异,但核心诉求一致,以下为流传较广的念诵内容节选:

“南无树王菩萨,弟子(姓名)因家宅修造/农事所需,恳请菩萨慈悲,允此一伐,此树生养多年,庇佑一方,弟子心怀感恩,特备清茶素果,聊表心意,伐树之后,弟子必当补种新苗,延续生机,祈求菩萨恕弟子不得已之过,保佑弟子平安顺遂,风调雨顺。”

念诵时需双手合十,面朝树干,语速缓慢而真诚,既是对树王菩萨的祈求,也是对树木的“告别仪式”,通过语言,将“砍树”这一行为从单纯的“索取”转化为“有沟通的索取”,赋予行为以道德与情感的温度。

仪式中的禁忌:节制与尊重

砍树过程中也有严格禁忌:不可随意折断树枝,不可用斧头劈砍树干(需从根部整齐锯断),更不可在树倒后嬉笑打闹,民间认为,树木有“灵”,粗暴对待会激怒树神,而节制的砍伐方式,则是对树木生命的尊重,树倒后,人们会捡一块树皮或树枝带回家,视为“树神赐福”的护身符,寓意“将树木的灵性延续到自己家中”。

不同地区念诵内容差异示例

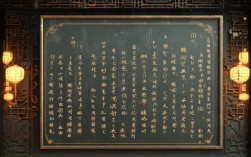

| 地区 | 特点 | 核心诉求 |

|---|---|---|

| 江南地区 | 融合佛教“众生平等”理念,强调“树亦有命,非不得已不伐” | 以忏悔之心请求原谅,突出“人与树共生” |

| 西南少数民族 | 结合原始自然崇拜,念诵多为古语,祈求树神“让树魂随树倒,不伤伐木人” | 安抚树魂,避免“树魂作祟” |

| 北方农村 | 简化宗教色彩,侧重实用祈愿,如“砍树平安,盖房顺利,五谷丰登” | 强调砍树的实际需求,以“交换”思维获得树王菩萨“许可” |

文化逻辑:敬畏、感恩与可持续的朴素生态观

“砍树念树王菩萨”并非封建迷信,而是农耕文明时代人与自然相处的生存智慧,其背后蕴含着三重深层逻辑:

敬畏:对自然秩序的承认

仪式的本质是“敬畏”——承认人类并非自然的主宰,而是生态系统中的一环,树木的生长、枯荣自有其规律,人类的行为需顺应而非破坏这种规律,通过念诵,人们将“砍树”这一行为从“征服自然”的象征,拉回到“与自然协商”的轨道,避免因过度自信导致的生态破坏。

感恩:对资源馈赠的回馈

树木为人类提供木材、果实、氧气,是无私的“馈赠者”,仪式中的供品、感恩语,正是对这种馈赠的“回馈”,这种“感恩”并非形式主义,而是培养一种“负债感”——人类从自然获取越多,越需以敬畏和补偿之心回报,从而形成“取之有度”的消费观。

可持续:对代际责任的担当

“取一补一”的承诺,是朴素的可持续发展理念,砍一棵树,种两棵苗,看似简单的行为,实则蕴含着“资源消耗与再生平衡”的智慧,是对子孙后代生存权的负责,这种理念在当代生态保护中依然具有启示意义:发展不能以透支未来为代价,需在“利用”与“保护”间找到动态平衡。

现代意义:从传统仪式到生态伦理的传承

在工业文明高度发达的今天,“砍树念树王菩萨”的仪式已逐渐淡出日常生活,但其蕴含的敬畏自然、感恩馈赠、可持续发展的智慧,却愈发具有现代价值。

它为当代生态保护提供了“文化路径”,单纯的环保法规与科学宣传虽必要,但若缺乏文化认同与情感共鸣,易流于形式,而“树王菩萨”信仰中的敬畏精神,能以更贴近民众心理的方式,唤醒人们对自然的珍视——当人们将树木视为“有灵性的伙伴”,而非“无生命的资源”时,保护便会从“被动遵守”变为“主动践行”。

它启示我们重新审视“发展”与“保护”的关系,传统仪式强调“非不得已不伐”“取一补一”,本质上是对“无限索取”的反思,当前,全球生态危机日益严峻,人类更需要这种“节制”与“补偿”的意识:在开发资源时多问一句“是否必要”,在消耗后多想一步“如何回报”,才能实现人与自然的和谐共生。

相关问答FAQs

Q1:砍树念树王菩萨是否属于封建迷信?

A:这种说法不完全准确。“砍树念树王菩萨”本质上是一种文化仪式,其核心并非宣扬“神明惩罚”,而是通过仪式感强化人的敬畏之心与道德约束,在科学视角下,树木虽无“神灵”,但森林生态系统对气候调节、水土保持、生物多样性至关重要,仪式中的“感恩”“节制”等理念,与现代生态伦理中的“尊重自然”“可持续发展”高度契合,因此更应视为一种传统生态智慧,而非单纯的迷信行为。

Q2:现代社会还需要保留“砍树念树王菩萨”这样的传统仪式吗?

A:保留仪式的形式并非必要,但其蕴含的精神内核值得传承,在当代,我们可以通过更科学、更现代的方式践行这种智慧:在砍伐树木前进行严格的生态评估,确保“必要且可持续”;砍伐后主动进行补种,甚至参与植树公益活动;在教育中融入“自然感恩”理念,让青少年理解资源来之不易,简言之,仪式可以简化,但对自然的敬畏、对馈赠的感恩、对未来的责任,永远不能丢。