敦煌石窟中的思维菩萨图像,是佛教艺术与中国传统文化交融的典范,以其独特的姿态、细腻的笔触和深厚的文化内涵,成为敦煌艺术中的瑰宝,这些图像多分布于洞窟的壁画、雕塑或中心塔柱上,时间跨度从北魏至唐代,历经数百年演变,既保留了印度佛教艺术的基因,又逐渐融入中原审美,形成了独具特色的视觉符号。

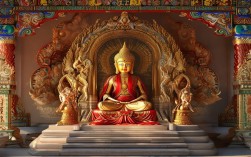

思维菩萨的核心形象为“思惟”姿态,即单足曲蹲,另一足踩于莲台或花枝上,右手支颐,左手轻抚膝盖,头部微侧,目光低垂,呈现沉思冥想之态,这一姿态源于佛教“禅定”思想,象征菩萨在修行中通过内省观照,追求对宇宙真理的觉悟,在敦煌石窟中,思维菩萨的图像并非孤立存在,常与说法菩萨、飞天、经变画等共同构成完整的佛教叙事空间,传递出“修—悟—度”的宗教逻辑。

从艺术风格演变看,北魏时期的思维菩萨受西域影响显著,人物造型呈“秀骨清像”特征:身形瘦削,肩窄腰细,褒衣博带式的服饰线条流畅,衣褶用铁线描勾勒,刚劲有力,色彩以青绿、赭石为主,背景多配以山林、云气,营造出超凡脱俗的出世感,例如北魏249窟的思维菩萨,面容清癯,眼神深邃,衣纹随风飘动,既有印度犍陀罗艺术的遗风,又融入了魏晋名士的“清谈”气质,体现出佛教艺术与中国本土文化的早期融合。

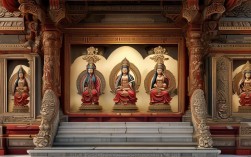

西魏至北周时期,思维菩萨的形象逐渐中原化,人物面容趋于圆润,身材比例更显匀称,服饰线条从刚劲转向柔美,衣褶增多,出现“曹衣出水”式的细腻表现,色彩上,朱红、石绿等暖色调的运用增多,画面更显华美,西魏285窟的思维菩萨是这一时期的代表,菩萨头戴三珠宝冠,颈佩项圈,臂钏手镯,装饰繁复而不失雅致,背景中的莲花、忍冬纹饰与人物相映成趣,既保留了宗教庄严,又增添了世俗化的生活气息。

隋唐是敦煌艺术的鼎盛时期,思维菩萨的形象也达到了成熟,唐代思维菩萨体态丰腴,面容饱满,眉眼细长,嘴角含笑,展现出“雍容华贵”的时代特征,服饰上,唐代菩萨多着“天衣”,轻薄飘逸,衣纹用兰叶描表现,流畅自然,仿佛能感受到衣袂下的身体动态,色彩上,唐代壁画注重色彩的层次感,常用晕染法表现肌肤的细腻与衣物的光泽,如唐代323窟的思维菩萨,肌肤以赭红为底,施以白粉晕染,呈现出温润如玉的质感;衣饰以朱红、石绿、金箔为主,色彩对比强烈而又和谐,彰显出盛唐时期的富丽与大气。

敦煌思维菩萨图像的文化内涵,不仅体现在宗教象征上,更折射出不同时期的社会审美与思想变迁,北魏的“清瘦”反映了魏晋以来“以瘦为美”的审美风尚,也暗合了佛教“苦修”的教义;唐代的“丰腴”则体现了盛唐时期开放包容的社会心态,以及对“安乐”“圆满”的精神追求,思维菩萨的姿态与中原传统“托腮沉思”的文人形象暗合,成为佛教艺术与中国文化深度共鸣的例证。

为了更清晰地展示不同时期思维菩萨的艺术特征,可参考下表:

| 时期 | 造型特征 | 色彩风格 | 代表洞窟 |

|---|---|---|---|

| 北魏 | 秀骨清像,身形瘦削,褒衣博带,衣褶刚劲 | 青绿、赭石为主,色调冷峻 | 249窟、435窟 |

| 西魏 | 面容圆润,身材匀称,衣纹柔美,装饰繁复 | 朱红、石绿增多,色调温暖 | 285窟、432窟 |

| 隋唐 | 体态丰腴,面容饱满,天衣飘逸,衣纹流畅 | 色彩丰富,晕染细腻,对比强烈 | 323窟、44窟 |

敦煌思维菩萨图像不仅是佛教艺术的珍贵遗产,更是研究中国美学史、宗教史和社会史的重要资料,它以静默的姿态,跨越千年时光,向后人传递着古人对智慧、修行与美的永恒追求。

FAQs

-

问:敦煌思维菩萨与常见的“说法菩萨”“供养菩萨”在形象和功能上有何区别?

答:区别主要体现在姿态与宗教象征上,思维菩萨呈“支颐沉思”状,象征菩萨通过禅定内省追求觉悟,侧重“修”的过程;说法菩萨多作“结印说法”姿,传递佛法教义,侧重“悟”的引导;供养菩萨则手持花篮、香炉等,象征对佛的恭敬与供养,侧重“度”的实践,功能上,思维菩萨强调修行者的内在精神,说法菩萨侧重教化众生,供养菩萨则体现对信仰的虔诚。 -

问:敦煌思维菩萨的艺术演变如何反映中国佛教本土化的过程?

答:敦煌思维菩萨从北魏到唐代的演变,是中国佛教本土化的生动缩影,北魏时期受西域影响,人物造型“秀骨清像”,保留印度犍陀罗艺术特征;西魏至北周,融入中原“秀骨清像”的文人审美,服饰与线条趋于柔美;隋唐时期,人物体态丰腴,色彩华美,完全符合中原“以丰为美”的审美标准,且装饰纹样(如宝冠、璎珞)融入传统工艺元素,标志着佛教艺术彻底完成本土化,成为中国传统文化的重要组成部分。