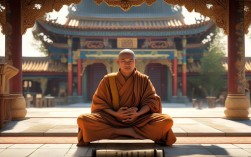

佛教作为东方古老智慧,其核心理念与护士的职业精神存在着深刻的共鸣,护士以“减轻痛苦、促进健康”为己任,在日复一日的临床工作中,践行着对生命的敬畏与关怀,这种实践与佛教“慈悲利他、尊重生命”的思想高度契合,二者虽分属不同领域,却在人文关怀、生命教育、心灵调适等方面交织互鉴,共同为构建温暖的社会提供精神支撑。

佛教的“慈悲”思想是护士职业精神的深层内核,佛教讲“慈能与乐,悲能拔苦”,强调对一切众生的无差别关怀,这种“无缘大慈,同体大悲”的境界,与护士“视病如亲、关爱生命”的职业伦理不谋而合,护士面对的患者不分种族、信仰、贫富,都需以专业与耐心提供照护,正如佛教徒以慈悲心对待一切众生,在临终关怀病房,护士不仅要缓解患者的身体疼痛,更要通过倾听、陪伴,给予患者心理安慰与尊严,帮助他们平和面对生命的终点,这种超越技术层面的“人文护理”,正是佛教慈悲精神在医疗实践中的鲜活体现——它让冰冷的医疗过程充满温度,让患者在痛苦中感受到人性的温暖。

佛教的“无常观”为护士提供了生命教育的视角,帮助他们更深刻地理解职业意义,佛教认为“诸行无常”,一切事物皆在迁流变化中,生命的脆弱与坚韧本是常态,护士身处生死现场,每日见证新生儿的啼哭与生命的逝去,这种经历让他们对“无常”有更直观的体悟,一位护士曾分享:“见过太多突如其来的疾病与离别,才明白每个当下都值得珍惜。”这种无常观并非消极避世,而是转化为对生命的敬畏:它提醒护士,不仅要关注患者的疾病,更要看见“人”本身——每个生命都有其独特价值,每一次照护都是对生命的礼赞,无常观也帮助护士面对职业中的挫折:当尽力却仍无法挽回生命时,他们能以“因缘和合”的心态接纳结果,减少自我苛责,保持内心的平和与坚定。

佛教的“利他”精神与护士的职业奉献本质相通,佛教修行强调“自利利他”,通过利益他人实现自我的完善,这与护士“燃烧自己,照亮他人”的奉献精神高度一致,护士的工作常需牺牲个人时间:加班、夜班、节假日坚守岗位,面对传染性疾病时挺身而出,这些都是“利他”的生动实践,佛教认为,利他的行为能消除“我执”,带来内心的喜悦与安宁,护士在患者康复的笑容中感受到的职业成就感,正是这种“利他之乐”的体现,在疫情期间,无数护士逆行出征,她们或许并非佛教徒,却在行动中践行着“无我利他”的大乘精神——这种超越个人得失的奉献,本质上与佛教追求的“菩萨行”有着相同的灵魂。

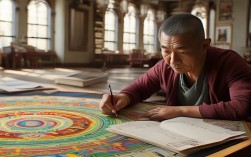

佛教的“正念”智慧为护士应对职业压力提供了心灵调适的方法,护理工作节奏快、强度大,护士长期面对患者的痛苦、家属的焦虑,易产生职业倦怠与情绪耗竭,佛教的“正念”强调“活在当下”,通过觉察呼吸、身体感受,保持对当下的专注与接纳,这种修行能帮助护士从负面情绪中抽离,重建内心的秩序,当被患者或家属误解时,正念练习能让他们不被愤怒或委屈裹挟,而是以冷静的心态沟通;当工作疲惫时,通过正念呼吸快速恢复精力,保持专注,近年来,国内多家医院将正念冥想引入护士培训,帮助她们在高压工作中保持心理弹性,这正是传统智慧与现代职业需求的结合——让护士在照护他人的同时,也能照护好自己的心灵。

| 佛教核心思想 | 护士职业精神体现 | 实践案例 |

|---|---|---|

| 无缘大慈,同体大悲 | 无差别的人文关怀 | 为贫困患者垫付检查费,耐心倾听临终患者的心愿 |

| 诸行无常 | 珍惜生命当下,接纳职业得失 | 在重症监护室见证生命脆弱后,更注重与患者共度每一刻 |

| 自利利他 | 奉献与自我实现 | 护士利用业余时间参与社区健康宣教,惠及更多民众 |

| 正念当下 | 专注与情绪稳定 | 通过正念冥想缓解夜班疲劳,以平和心态处理紧急情况 |

FAQs

佛教的“慈悲”理念如何帮助护士应对职业倦怠?

解答:职业倦怠常源于长期情感付出与回报失衡的疲惫感,佛教的“慈悲”强调“无条件的关怀”,帮助护士将工作视为“利他修行”而非单纯的“任务”,当护士以慈悲心对待患者,将他们的康复视为修行成果,即使工作辛苦,内心也会因“帮助他人”的意义感而充实,慈悲心包含“对自己的慈悲”,允许自己在疲惫时休息,不过度苛责“做得不够好”,这种心态能减少内耗,保持职业热情,一位护士在照护重症患者后,通过“慈悲冥想”祝福患者康复,同时对自己说“我已经尽力了”,从而释放压力,避免情绪耗竭。

面对病人的痛苦和生死离别,护士可以从佛教的“无常观”中获得什么启发?

解答:佛教的“无常观”让护士认识到“痛苦与离别是生命的自然规律”,而非个人能力不足,这能帮助他们放下“必须治愈所有患者”的执念,转而专注于“减轻当下痛苦”的过程——即使无法逆转病情,也能通过缓解症状、提供陪伴,让患者在最后阶段活得有尊严,面对生死离别,无常观带来豁达:患者虽然离世,但生命的价值曾在被照护中体现,护士的付出也成为其生命旅程的一部分,这种认知能减少护士的无力感与悲伤,以更平和的心态继续工作,同时更珍惜每一次与患者相处的时光,明白“当下即是永恒”。