在佛教庞大的神谱体系中,龙(梵语:Nāga,藏语:'brug)以其独特的神性与文化内涵占据着不可替代的地位,不同于婆罗门教中作为自然神灵的那伽(Naga),佛教对龙的吸纳与改造,使其成为兼具护法职能、象征修行境界、承载文化融合的重要载体,从印度佛教经典中的龙王听法,到中国化的四海龙王信仰;从龙宫取经的传奇故事,到佛教艺术中的龙纹装饰,龙的身影贯穿佛教教义、实践与传播的始终,其地位既体现了佛教对本土文化的包容,也展现了宗教艺术与文化符号的创造性转化。

佛教龙形象的源头可追溯至古印度神话中的那伽,在《梨俱吠陀》中,那伽是半人半蛇的巨蛇神,掌管水域与财富,兼具创造与毁灭的双重属性,佛教兴起后,释迦牟尼并未否定那伽的存在,而是将其纳入六道中的“旁生道”(因其未脱离轮回,但具神通),赋予其新的宗教意义,早期的佛教典籍如《长阿含经》记载,那伽具有“身大如山,眼如日月”的威仪,能变化人形,掌管海洋、河流与地下宝藏,但因其“嗔心重”而未脱离轮回,佛教对那伽的改造核心在于赋予其“闻法向善”的可能性:在《法华经·提婆达多品》中,文殊菩萨曾龙宫说法,无数龙众听法悟道;在《悲华经》中,龙王甚至发愿护持佛法,这种从“自然神灵”到“佛教护法”的身份转变,奠定了龙在佛教中的核心地位——它不再是单纯的崇拜对象,而是佛教宇宙观中连接人间与圣境的媒介。

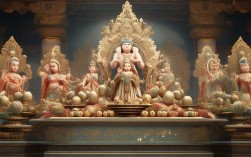

在佛教教义中,龙的地位体现在多重维度,作为护法神,龙是佛教护法体系的重要组成部分。《华严经》列举“八大龙王”(难陀、跋难陀、娑伽罗、和修吉、德叉迦、阿那婆达多、摩那斯、优婆罗阇),他们各率龙众,护持佛塔、经典与修行者,娑伽罗龙王(即“海龙王”)在《法华经》中请佛说法,并承诺护持《法华经》的流传;阿那婆达多龙王(“无热恼龙王”)则掌管“无热恼池”,为天人提供清净水源,龙象征着修行过程中的“烦恼”与“对治”,佛教认为龙类“嗔恚心重”,易因嗔恨引发洪水等灾害,这与众生“贪嗔痴”三毒中的“嗔”相对应;而龙能通过闻法降伏嗔心,则喻示修行者需以“慈悲”对治“嗔恚”。《大智度论》云:“龙性轻急,能善顺法”,暗示龙虽具神通,但仍需以佛法调伏,这一观念成为佛教“烦恼即菩提”思想的生动体现,龙宫作为佛教世界观中的“圣境”,常与“人间”形成对比:龙宫中“七宝庄严”,无有热恼,却因龙众未断嗔心而难以久住,这既是对“净土”的向往,也暗含“修行无止境”的教诲。

龙在佛教实践中的地位,尤其体现在持咒与修行传说中,密教经典中,龙众常作为咒语的护持者,如《楞严咒》列举“诸龙金刚”等护法神,认为持咒可感召龙众护佑,避免水灾、毒害等灾难,汉传佛教中流行的“龙王祈雨”信仰,正是这一观念的延伸——通过诵经、祈请龙王,以求风调雨顺,这既是对龙神通的利用,也是佛教“普度众生”实践的具体化,在修行传说中,龙更是连接修行者与甚深法义的桥梁,龙树菩萨入龙宫取《大般若经》的故事广为流传:据《龙树菩萨传》记载,龙树菩萨因悟小乘法义未尽,入龙宫受《大般若经》,龙宫中“上本”有“无量偈”,龙树菩萨受“中本”十二千颂,携回人间弘扬,此传说不仅提升了龙在佛教传承中的地位,也使龙宫成为“甚深佛法”的象征。

佛教龙形象传入中国后,与本土的“龙”文化深度融合,形成了具有中国特色的龙信仰,中国上古文化中的龙是“鳞虫之长”,司掌风雨、象征皇权,与印度那伽的“蛇形”特征存在差异,佛教传入后,中国龙逐渐吸收印度龙的“神通”与“护法”职能,同时保留本土的“皇权”象征,最终形成“人首蛇身”(早期)到“角鹿、鳞蛇、鹰爪、鱼尾”(成熟期)的复合形象,在佛教造像中,龙从早期石窟(如敦煌莫高窟)的“蛇形护法”逐渐演变为唐代以后的“龙形装饰”,如佛龛上的龙纹、经变画中的龙王出行图,更重要的是,佛教龙王与中国传统的“四海龙王”信仰结合,形成了“东海敖广、南海敖钦、西海敖闰、北海敖顺”的体系,每个龙王又对应佛教中的“八大龙王”之一,如东海龙王对应娑伽罗龙王,这种融合使佛教龙信仰深入民间,成为连接宗教与世俗的重要纽带——从宫廷的“祭龙王”仪式,到民间的“二月二龙抬头”习俗,佛教龙的地位已超越宗教范畴,成为中华文化的重要组成部分。

| 经典名称 | 龙的角色 | 经典描述摘要 |

|---|---|---|

| 《法华经·提婆达多品》 | 听法者、护法者 | 文殊菩萨龙宫说法,难陀、跋难陀龙王率龙众听法,发愿护持《法华经》。 |

| 《华严经》 | 八大龙王护持佛法 | 列举八大龙王及其眷属,承诺护持佛塔、经典与修行者,如娑伽罗龙王护持十方世界。 |

| 《楞严经》 | 咒语护法者 | 《楞严咒》中“诸龙金刚”等护法神,持咒可感召龙众,避免水灾、毒害。 |

| 《悲华经》 | 发愿护法的菩萨行体现 | 龙王发愿“护持佛法,利益众生”,体现佛教“自利利他”的修行理念。 |

| 《龙树菩萨传》 | 连接修行与甚深法义的媒介 | 龙树菩萨入龙宫取《大般若经》,龙宫成为“甚深佛法”的象征,提升龙在传承中的地位。 |

FAQs

Q1:佛教中的龙与中国传统龙有何不同?

A1:佛教龙(源于印度那伽)与中国传统龙在起源、形象、职能上存在差异,起源上,佛教龙源于印度神话的那伽,最初为半人半蛇的巨蛇神;中国传统龙则源于华夏图腾,是多种动物(蛇、鹿、鹰等)的复合形象,形象上,早期佛教龙多呈蛇形,有“头上有耳、角”的特征;中国传统龙则更强调“鳞爪飞扬”的威仪,如《说文解字》载“龙,鳞虫之长,能幽能明”,职能上,佛教龙主要作为护法神、听法者,象征修行与烦恼对治;中国传统龙则司掌风雨、象征皇权,是祥瑞与权威的象征,随着佛教传入,二者逐渐融合,中国龙吸收了佛教龙的“护法”职能,佛教龙则融入本土的“龙纹”艺术,最终形成复合的龙文化。

Q2:为什么佛教中龙王信仰在中国如此盛行?

A2:佛教龙王信仰在中国的盛行,是佛教与中国传统文化融合的结果,中国自古有“龙司风雨”的信仰,如《山海经》记载“应龙已杀蚩尤,又杀夸父,乃去南方处之,故南方多雨”,这与佛教龙王“掌管水域、行云布雨”的职能高度契合,为龙王信仰提供了文化土壤,佛教传入后,通过经典(如《法华经》《华严经》)将龙王塑造为“护法神”,并通过“龙王祈雨”“龙宫取经”等传说,使其贴近民众生活需求——农业社会对风调雨顺的渴望,使龙王信仰从宗教领域延伸至民间信仰,中国化的“四海龙王”体系(对应四方、四季、五行),将佛教龙王与本土的“四方神”崇拜结合,使其更具系统性,从而在宫廷、民间广泛流传,成为佛教中国化的重要标志。