在佛教艺术与信仰体系中,存在着一些看似与“慈悲”“庄严”传统相悖的“恐怖面孔”——它们或青面獠牙、或血口怒张、或肢体残缺,以狰狞威猛的形象出现在唐卡、雕塑、法会中,这些形象常被外界误解为佛教宣扬暴力或恐怖,实则蕴含着深刻的宗教智慧与慈悲精神,它们并非佛教的核心教义,却是佛教“方便法门”的独特体现,通过象征性的恐怖语言,实现对众生烦恼的“对治”、对业障的“警示”,以及对解脱的“引导”。

佛教“恐怖面孔”的类型与象征体系

佛教中的恐怖形象并非随意创造,而是基于经典记载与宗教实践形成的符号化体系,主要可分为三类,每一类都有其特定的象征意义与文化背景。

(一)忿怒相本尊:慈悲的“忿相化现”

本尊是佛教修行者所观想的圣尊,多数呈寂静相(如释迦牟尼佛、观音菩萨),但也有部分本尊为“忿怒相”,以恐怖形象示现,其核心逻辑是“慈悲为本,方便为用”——对治不同众生的烦恼,需用不同的“药”:对贪重者现寂静相,以慈悲摄受;对嗔重者现忿怒相,以威猛降伏。

典型代表如“八大明王”:不动明王(身青黑,怒目张口,持剑索)、降三世明王(三头八臂,践踏大天魔)、军荼利明王(身出水火,蛇饰环绕)等,他们并非“愤怒”,而是“以幻除幻”的智慧显现:青黑色象征“断除烦恼”,忿目代表“洞察无明”,剑与索象征“斩断贪嗔痴”,在《大日经》中,明王是“大日如来”的教令轮身,即“以威猛力教令众生离恶向善”的化身,其恐怖形象本质是“慈悲的另类表达”。

(二)护法神:降魔卫道的“威猛使者”

护法神是佛教护持正法、降伏外道魔障的护法体系,形象多威猛恐怖,目的是“令众生对因果生敬畏,对善法生信心”。

如藏传佛教的“法王兄弟”(吉祥天女、毗沙门天、阎魔敌等):吉祥天女(藏名“班丹拉姆”)一面二臂,肤色蓝红,右手持剑,左手提魔首,骑骡或黄狗,象征“以威猛护持佛法,断除众生邪见”;汉传佛教的“韦驮天将”,甲胄庄严,怒目圆睁,手持金刚杵,形象刚猛,寓意“护持道场,驱邪破障”,这些护法神的“恐怖”,并非嗜血好杀,而是“护法如护眼”的坚定——对扰乱正法的“魔障”(外道邪说、众生内心烦恼)绝不姑息,其威猛本质是对“法”的守护,对“善”的捍卫。

(三)饿鬼道众生与“地狱变相”:因果警示的“镜像”

佛教“六道轮回”中,饿鬼道与地狱道的众生形象常被赋予恐怖元素,但这并非“惩罚”,而是“因果业力”的直观呈现。

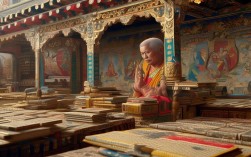

饿鬼道众生(《正法念处经》载)或“咽细如针,腹宽如海”,或“身燃火焰,头戴铁轮”,象征“悭贪、嗔恚”等恶业感得的苦果;地狱道众生如“刀山地狱”“火炭地狱”,则是“杀生、邪淫”等重罪的业报显现,这些形象在佛教艺术中被称为“地狱变相”,如敦煌莫高窟第285窟的“地狱变”壁画,通过描绘锯解、拔舌、剑树等恐怖场景,目的是“以苦为师,警示众生”——让观者直观感受“恶有恶报”的因果法则,从而断恶修善,其本质是“慈悲的警醒”,而非“恐吓的工具”。

恐怖形象的宗教逻辑:以幻除幻的智慧

佛教恐怖面孔的存在,并非矛盾,而是对“众生根器”的深刻洞察,体现了“佛法非一,应机说法”的圆融智慧。

(一)“对治烦恼”:以毒攻药的修行法门

佛教认为,众生的烦恼(贪、嗔、痴)如“毒”,需用“对治法”化解,对贪欲重者,观想“不净观”(如脓血、骨相)可破除对身体的执着;对嗔恨心重者,观想忿怒相本尊的“威猛”可降伏内心的暴戾,如藏传佛教“金刚乘”修行中,修行者需先观想忿怒相本尊,通过“接纳恐惧—转化恐惧—超越恐惧”的过程,最终断除对“恐怖”本身的执着,达到“心无所住”的境界,恐怖形象便成了“修行的助缘”,而非“恐惧的源头”。

(二)“因果教育”:直观的道德教化工具

在古代,多数民众文化水平有限,抽象的因果教义难以深入人心,佛教通过“地狱变相”“饿鬼形象”等视觉化的恐怖场景,将“善恶有报”的道理具象化:造恶者将感得“身受剧苦”的果报,行善者则得“人天善果”,这种“直观教育”比经文说教更具冲击力,能有效约束众生行为,维护社会伦理,如敦煌壁画中的“地狱变”,不仅是艺术创作,更是古代社会的“道德教科书”,通过“恐怖镜像”提醒世人“诸恶莫作,众善奉行”。

(三)“破除我执”:超越二元对立的哲学表达

佛教的终极目标是“破除我执,证得涅槃”,而“恐怖”与“庄严”“善”与“恶”都是二元对立的概念,修行需超越这种对立,忿怒相本尊的“恐怖”,本质是对“寂静相”的“补充”——当执着于“慈悲”的“善”时,“忿怒”的“恶”便成为对治的“药”,正如《维摩诘经》所言“先以欲钩牵,后令入佛智”,恐怖形象是“先以欲钩牵”的方便,引导众生最终超越“恐怖与慈悲”的分别,契入“不二法门”的究竟智慧。

误解与正解:恐怖形象背后的佛教慈悲

长期以来,佛教恐怖面孔常被外界误解为“暴力”“迷信”,甚至被贴上“恐怖主义”的标签,这种误解源于对佛教文化背景与象征体系的陌生。

(一)误解一:“恐怖形象=佛教宣扬暴力”

正解:佛教的核心教义是“慈悲不杀”,恐怖形象的本质是“慈悲的忿相化现”,明王、护法神的“威猛”,是对“烦恼魔障”的降伏,而非对“众生肉身”的伤害,如《大智度论》所言:“菩萨有二种:一者慈悲,二者智慧,慈悲为般若,智慧能分别。”恐怖形象是“智慧分别”的体现——对不同烦恼用不同对治法,其终极目标仍是“令众生离苦得乐”,正如医生用手术刀切除病灶,虽看似“暴力”,实则是“治病救人”的慈悲。

(二)误解二:“地狱变相=恐吓信众”

正解:地狱变相的本质是“因果教育”,目的是“警示众生”,而非“恐吓”,佛教认为,地狱是“众生自心恶业的显现”,并非“神明的惩罚”,如《地藏经》强调“地狱不空,誓不成佛”,正是为了说明“地狱可出,因果不虚”,通过描绘地狱恐怖,佛教希望众生明白“善恶终有报”,从而主动断恶修善,这才是“无缘大慈,同体大悲”的体现——并非让人恐惧地狱,而是让人因敬畏因果而趋向善道。

佛教恐怖面孔的文化影响与当代价值

佛教恐怖形象不仅存在于宗教艺术中,还深刻影响了东亚文化圈的文学、戏剧、影视等领域,如日本能剧的“般若”(女鬼面具)、中国京剧的“钟馗”(捉鬼天师),其形象原型均可追溯至佛教护法神与饿鬼道众生,这些文化符号在当代仍具有价值:它们承载着古代人民的道德观念与审美智慧;其“以幻除幻”的思维方式,为现代人提供了“面对恐惧、转化焦虑”的精神资源——当现代人面临“生存焦虑”“意义危机”等“内心魔障”时,佛教恐怖形象所象征的“对治智慧”,或许能成为超越烦恼的“心药”。

相关问答FAQs

问题1:佛教中为什么会有这么多恐怖形象?这是否违背了佛教“慈悲为怀”的核心教义?

解答:佛教中的恐怖形象并非违背慈悲,而是“慈悲的方便化现”,佛教认为,众生的烦恼根器不同,需用不同的“对治法”:对贪欲重者现寂静相,以慈悲摄受;对嗔恨心重者现忿怒相,以威猛降伏,如明王、护法神的恐怖形象,本质是“以幻除幻”——通过象征性的威猛,对治众生的贪嗔痴烦恼,最终目的是“令众生离苦得乐”,正如《维摩诘经》所言“先以欲钩牵,后令入佛智”,恐怖形象是“先以欲钩牵”的方便,其核心仍是慈悲,地狱变相等形象则是“因果教育”的工具,通过直观的恐怖场景警示众生“诸恶莫作”,本质也是对众生的慈悲护念。

问题2:普通人如何正确看待佛教艺术中的恐怖形象?如何避免产生误解?

解答:普通人可通过以下方式正确看待佛教恐怖形象:理解其“象征意义”而非“表面形象”,如明王的忿目代表“洞察无明”,剑与索象征“斩断贪嗔痴”,并非真实的“暴力”;地狱变相的“锯解、拔舌”等场景,是“因果业力”的具象化,并非“神明的惩罚”,把握佛教“慈悲为本”的核心,所有恐怖形象的存在,最终都是为了“对治烦恼、护持正法、引导众生向善”,其本质是“慈悲的另类表达”,尊重文化多样性,佛教恐怖形象是特定宗教文化背景下的产物,需结合其历史、经典与修行实践理解,避免用现代世俗视角简单评判,通过以上方式,便能避免误解,真正体会其中蕴含的宗教智慧与人文关怀。