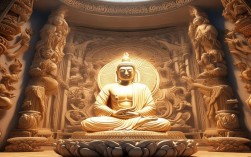

在佛教语境中,“前世”并非轮回意义上的前世,而是指菩萨在“因地”修行时的发心与历程,即从凡夫发菩提心、行菩萨道,直至圆满成就果位前的修行阶段,观音菩萨作为佛教中代表“大慈大悲、寻声救苦”的菩萨,其“前世”说法在经典与民间信仰中呈现多元面貌,既有佛教经典的严谨记载,也有文化融合后的本土化演绎,共同指向其“悲愿深重、度化众生”的核心特质。

经典中的“前世”:因地修行与悲愿发露

佛教经典中对观音菩萨因地修行的事迹多有记载,其中最核心的当属《悲华经》中的“不眴太子”与《华严经》中的“勇猛丈夫”,这两则说法构成了观音菩萨“前世”叙事的经典基础。

《悲华经》中的“不眴太子”:十二大愿的悲心初显

《悲华经》是汉传佛教中系统阐述观音菩萨因地修行的重要经典,经中记载,在删提岚世界(即我们所在的世界)的“无诤念”劫,有转轮圣王名为“无诤念”,他有一千位太子,其中第三位太子名为“不眴”(意为“不眨眼”,象征其专注救众的坚定心)。

当时,宝藏佛应前劫愿而为众生授记,不眴太子向佛发下宏大誓愿:“我今供养宝藏佛,乃至不成正觉,愿我身上一一毛孔,皆令众生一切安乐,若有众生受诸苦恼,忆念我名,称我名字,而不得安乐者,我终不成正觉。”他进一步发愿:“愿我成佛时,令一切众生,若称我名,即得离苦,得安乐果。”宝藏佛为其授记:“汝于来世,过一百亿劫,当得成佛,号观世音。”

这一记载明确了观音菩萨的“因地”身份——因地菩萨为救度众生,发下“寻声救苦”的深重誓愿,其“前世”是具足悲心的修行者,通过誓愿将自身修行与众生解脱紧密相连,体现了“菩萨畏因,众生畏果”的修行智慧。

《华严经》中的“勇猛丈夫”:智慧与悲愿的双运

与《悲华经》中“不眴太子”的悲心侧重不同,《华严经》中的观音菩萨以“勇猛丈夫”的形象示现,强调其智慧与悲愿的圆融,经中记载,善财童子参访五十三位善知识,其中第二十八位便是“观自在菩萨”(即观世音菩萨)。

善财童子见观自在菩萨“安住菩萨大悲境界,随众生心,普遍现身”,或为佛身,或为声闻身,或为梵王身,乃至天、龙、夜叉等种种身相,随类而化,度脱众生,观自在菩萨对善财童子开示:“善男子,我恒于此阎浮提界,或现佛身,或现声闻身,或现梵王身,或现天身、龙身、夜叉、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、人、非人等身,而以佛法而为说法。”

这里的“勇猛丈夫”并非指性别,而是形容菩萨修行“勇猛精进”,以智慧观照世间苦空,以悲愿救度众生,其“前世”的修行核心是“悲智双运”——既以智慧洞察众生苦因,又以悲愿施以救度之法,这正是菩萨道的根本精神。

民间传说中的“前世”:妙善公主的本土化演绎

随着佛教在中国的传播,观音菩萨的形象逐渐与中国传统文化融合,形成了广为流传的“妙善公主”传说,这一说法虽非佛教经典记载,却深刻体现了中国民众对观音菩萨“慈悲”特质的本土化理解。

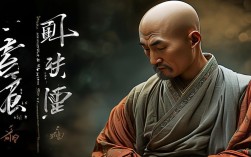

传说的形成与演变

“妙善公主”传说最早可追溯至唐宋时期,至元明时期基本定型,常见于《香山宝卷》《观世音菩萨本行经》等民间宗教文献,传说中,妙善公主是妙庄王的第三位女儿,出生时“宝相端严,自然殊胜”,自幼“乐善好施,厌离荣华”,因拒绝父王为其安排的婚事,被贬至白雀寺修行,后遭妙庄王迫害,受尽苦难,最终得道,千手千眼观世音菩萨的形象正是其慈悲愿力的显现。

这一传说的核心情节与中国传统的“孝道文化”和“女性美德”紧密结合:妙善公主的“孝”不仅体现在对父母的顺从(尽管初期反抗,但最终以救父的慈悲感化父王),更体现在“大孝于天下”——为救众生苦难而修行,其“千手千眼”象征“眼通十方,手救众生”,与观音菩萨“寻声救苦”的特质高度契合,成为民间信仰中最具代表性的观音形象之一。

本土化的意义:从“菩萨”到“慈母”的情感共鸣

“妙善公主”传说的流行,本质上是佛教中国化的文化适应过程,佛教经典中的观音菩萨多为“现丈夫相”,强调其“勇猛”与“智慧”,而中国民间更倾向于将其塑造为“慈母”形象——妙善公主的女性身份、受难经历与救度众生的悲心,让民众更容易产生情感共鸣,将观音菩萨视为“救苦救难的慈母”,而非遥远的“菩萨”。

这种本土化演绎不仅没有削弱观音菩萨的信仰,反而使其更贴近中国民众的精神需求:在苦难面前,观音菩萨不再是抽象的“救度者”,而是具体的“守护者”,如同母亲对子女般无条件地给予慈悲与救赎,这种情感联结,使得观音菩萨信仰在中国社会具有了深厚的群众基础。

前世叙事的核心:悲愿的永恒与超越

无论是经典中的“不眴太子”“勇猛丈夫”,还是民间传说中的“妙善公主”,观音菩萨的“前世”叙事并非对“历史”的追溯,而是对其“悲愿”的诠释——因地菩萨因悲心而发愿,因愿力而修行,最终成就“寻声救苦”的果位,这种“前世”与“今生”的关联,本质上是“菩萨道”精神的体现:从“发菩提心”到“行菩萨道”,再到“圆满佛果”,是一个悲愿不断深化、救度范围不断扩大的过程。

值得注意的是,佛教中“菩萨”是“觉有情”的意思,即自身觉悟、又觉悟众生的修行者,观音菩萨的“前世”正是从“有情”到“觉者”的修行历程,其核心是“同体大悲”——视众生与自己为一体,故能“众生苦,则菩萨苦;众生安,则菩萨安”,这种悲愿超越了时空与身份的限制,无论是经典中的太子、丈夫,还是传说中的公主,都是悲愿的不同示现,最终指向同一个目标:让一切众生离苦得乐。

相关问答FAQs

Q1:观音菩萨的前世说法为何有多种差异?是否矛盾?

A1:观音菩萨的“前世”说法在经典与民间信仰中存在差异,本质上是佛教“方便法门”的体现,而非矛盾,佛教经典(如《悲华经》《华严经》)的记载是基于“教义”的严谨阐释,旨在说明观音菩萨因地修行的“悲愿”特质,强调其“寻声救苦”的根本愿力;而民间传说(如妙善公主)则是“文化适应”的结果,将佛教教义与中国传统文化(如孝道、女性美德)结合,通过更具故事性的叙事让民众更易理解与接受,两者虽在形式上不同,但核心均指向观音菩萨“大慈大悲、普度众生”的精神,共同构成了观音信仰的丰富内涵。

Q2:妙善公主的传说是否真实存在?与佛教经典中的观音菩萨有何关联?

A2:从佛教经典的角度看,“妙善公主”的传说并非原始佛教或大乘佛教经典中的记载,属于中国民间信仰的本土化演绎,不具备“经典真实性”,但这一传说与佛教经典中的观音菩萨形象存在深刻关联:其一,两者均强调“慈悲”特质——妙善公主为救父王、度众生而修行,与观音菩萨“寻声救苦”的悲愿一致;其二,妙善公主最终“千手千眼”的形象,直接对应佛教中观音菩萨“具足神通,救度众生”的功德,可以说,妙善公主传说是中国民众对观音菩萨慈悲精神的文化诠释,虽非“历史真实”,却反映了佛教在中国传播过程中的本土化适应,是信仰生活化的重要体现。