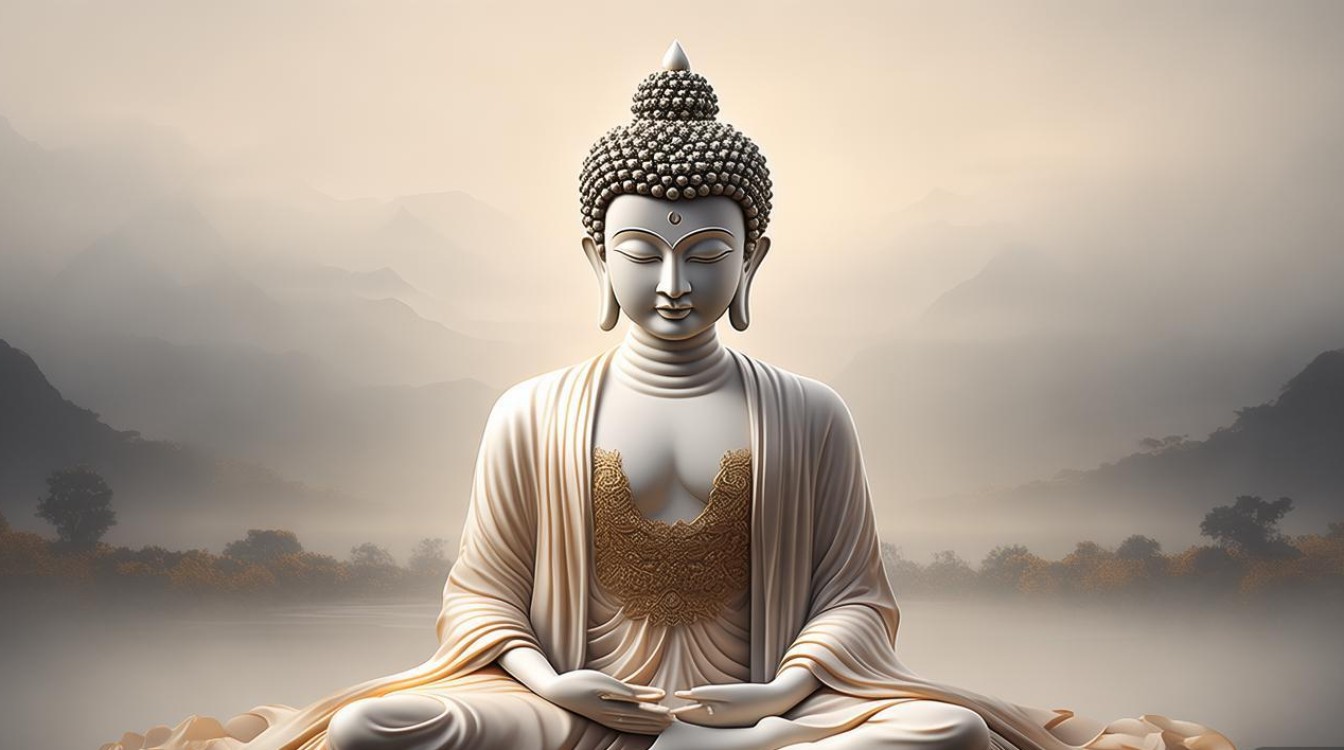

菩萨在佛教中是“菩提萨埵”的简称,意为“觉有情”,既是自觉已圆、又能觉他的修行者,其最终目标是成就佛果,而“菩萨无极之体”并非指固定的实体,而是对菩萨所证悟的境界、特质与功用的概括——它超越一切有限性、分别性与执着性,是空性与慈悲的圆满统一,是随缘应化而不着相的究竟智慧。

菩萨无极之体的核心内涵

菩萨无极之体的“无极”,并非“无限量”的简单叠加,而是对“边见”的彻底超越,凡夫众生的心识被“我执”“法执”所缚,困于生灭、染净、人我等二元对立,将世界视为有固定属性、可分割的“实有”;而菩萨证悟“诸法空相”,了知一切现象皆是因缘和合、无自性的假有,故能超越“有”“无”“断”“常”等边见,达到“非有非无”的中道实相,这种境界并非“虚无”,而是“即有即空”的圆融:虽知诸法空相,却能随缘显现妙用;虽不住于相,却不舍众生。

从“体”的角度看,菩萨无极之体是“法身”的体现,法身即真理之身,无形无相、不生不灭,是诸佛菩萨共同的所证境界,但菩萨的“无极之体”更强调“悲智双运”:以般若智慧证悟空性,以大慈悲心度化众生,二者如鸟双翼、缺一不可,正如《大智度论》所言:“菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时,能观一切法空无所有,而不舍一切众生。”智慧是体,慈悲是用,无极之体正是这种体用不二的圆满呈现。

菩萨无极之体的实践体现

菩萨无极之体并非玄虚的理论,而是落实在修行与度化众生的具体实践中,主要体现在“六度”“四摄”等菩萨行中,其核心是“三轮体空”与“无住生心”。

六度波罗蜜是菩萨自利利他的根本途径,在布施时,菩萨不执着“我能布施”的施者、“他人受施”的受者、“所施财物”的施物,三轮体空,故能得清净福报;在持戒时,不执着“持戒相”,而是以戒体护持心念,远离一切恶业;在忍辱时,了知嗔恨本空,不因外境而起心,安住于忍辱波罗蜜;在精进时,不疲厌地利益众生,却不执着“精进相”;在禅定时,心不散乱,亦不沉空,以定发慧;在般若时,照见五蕴皆空,度一切苦厄,这六度均以“无极之体”为根本,故能超越有限,成就无限功德。

四摄法(布施、爱语、利行、同事)则是菩萨与众生互动的方式,菩萨以布施摄众生,满足其物质与精神需求;以爱语摄众生,以柔软、慈悲的语言开示正法;以利行摄众生,以身作则践行善法;以同事摄众生,随顺众生的根机与习惯,示现同类身份度化,无论是“布施”还是“同事”,菩萨均无“我度众生”的执着,而是“应无所住而生其心”,随缘应化,不着痕迹。

观世音菩萨“千处祈求千处应”,虽示现千手千眼,但并非实有千手千眼,而是“无极之体”的随缘显现:众生有求,菩萨即以相应形象应化,度其苦厄;众生得度,菩萨亦不执着“我度众生”之相,正如《心经》所言:“无眼耳鼻舌身意,无色声香味触法”,菩萨无极之体,正是超越一切感官与外相的局限,以清净心遍照一切。

菩萨无极之体与凡夫的区别

为更清晰地理解菩萨无极之体,可通过表格对比凡夫与菩萨在心行境界上的差异:

| 维度 | 凡夫众生 | 菩萨(无极之体) |

|---|---|---|

| 对待“我” | 执“我相”,认为有实有的“我”,起贪嗔痴 | 破“我执”,知“我”为五蕴和合假有,无自性 |

| 对待“法” | 执“法相”,认为外境实有,分别好恶 | 知“法空”,外境如梦幻泡影,不执着 |

| 修行目标 | 求人天福报,执着“得”与“失” | 为度众生求佛果,不执着“修行相” |

| 面对境界 | 随境转,顺境生贪、逆境生嗔 | 境随心转,安住于中道,如如不动 |

| 慈悲范围 | 爱有缘人,分别亲疏 | 悲悯一切众生,怨亲平等 |

可见,菩萨无极之体的核心,是彻底超越“我法二执”,以空性智慧为体,以大慈悲为用,在度化众生的过程中,既不住于“度众生的相”,也不舍“度众生的愿”,达到“应无所住而生其心”的究竟境界。

菩萨无极之体的现代启示

在现代社会,人们常被功利、焦虑、分别心所困,而菩萨无极之体所蕴含的“破执着”“平等心”“慈悲利他”等智慧,具有重要的现实意义。

破除“我执”可缓解焦虑,凡夫因执着“我”的得失、荣辱而痛苦,菩萨无极之体启示我们:“我”并非固定不变,而是身心和合的假相,放下对“小我”的执着,才能超越焦虑,获得内心的自在。

平等心可化解对立,社会中的阶层对立、观念冲突,多源于分别心,菩萨视一切众生平等,无高下、亲疏之别,这种智慧能帮助我们在人际交往中放下偏见,以包容心对待差异。

慈悲利他可实现价值,菩萨“无极之体”的“悲智双运”,强调“自觉”与“觉他”的统一,现代人在追求个人成长的同时,若能践行“利他”精神,如参与公益、关爱他人,不仅能为社会创造价值,也能在奉献中获得更深层次的幸福。

相关问答FAQs

问:菩萨无极之体是否意味着菩萨没有形象?

答:并非如此,菩萨无极之体的“无相”,是指其本体超越一切固定形象、不受“相”的束缚,但为度化不同根机的众生,菩萨可随缘示现各种形象,如观音菩萨的千手千眼、文殊菩萨的智慧相、地藏菩萨的慈悲相等,这些形象是“无极之体”的妙用,如同月亮映在水中,月体虽无增减,却能在不同水中示现不同的月影,故《法华经》说:“或现宰官身,或现居士身,或现长者身,或现妇女身,或现比丘尼身,或现老病身,或现天龙身,乃至非身而现其身。”菩萨示现形象,是为了与众生相应,引导其向善,而非实有“菩萨相”。

问:普通人如何在生活中体会菩萨无极之体?

答:普通人可通过“破执着”“修慈悲”“观空性”三步逐步体会:

- 破执着:从日常小事做起,如布施时不执着“我做了好事”,接受帮助时不执着“我需要回报”,放下对“相”的分别;

- 修慈悲:练习“众生缘慈悲”,对亲人、朋友乃至陌生人都能生起关爱之心,逐步扩展到“怨亲平等”,不因他人对自己的态度而改变慈悲心;

- 观空性:通过禅修或思维修,观照“五蕴皆空”,如观察自己的身体是由地水火风组成,心念是生灭无常的,外境是因缘和合的,从而放下对“实有”的执着。

长期坚持,虽不能一时证得菩萨无极之体,但能逐渐减少烦恼,内心趋向清净与慈悲,这正是菩萨智慧在日常生活中的实践。