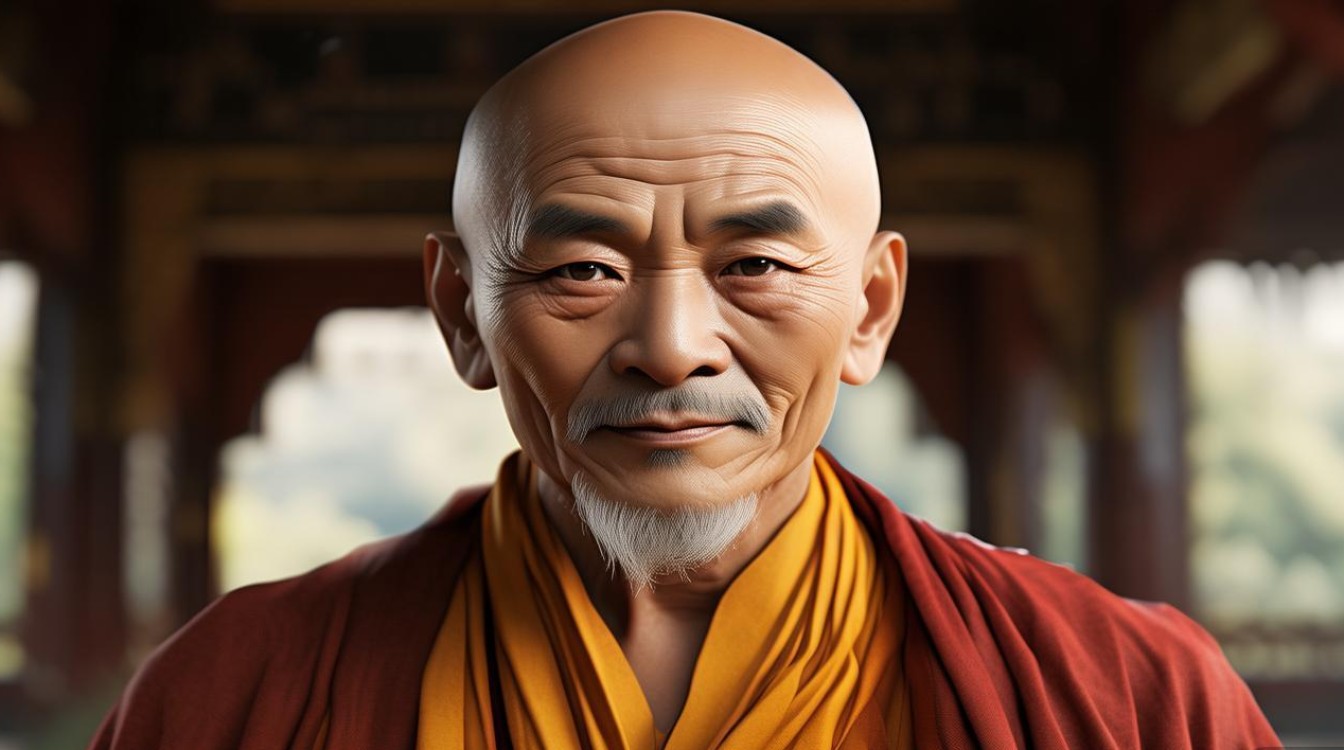

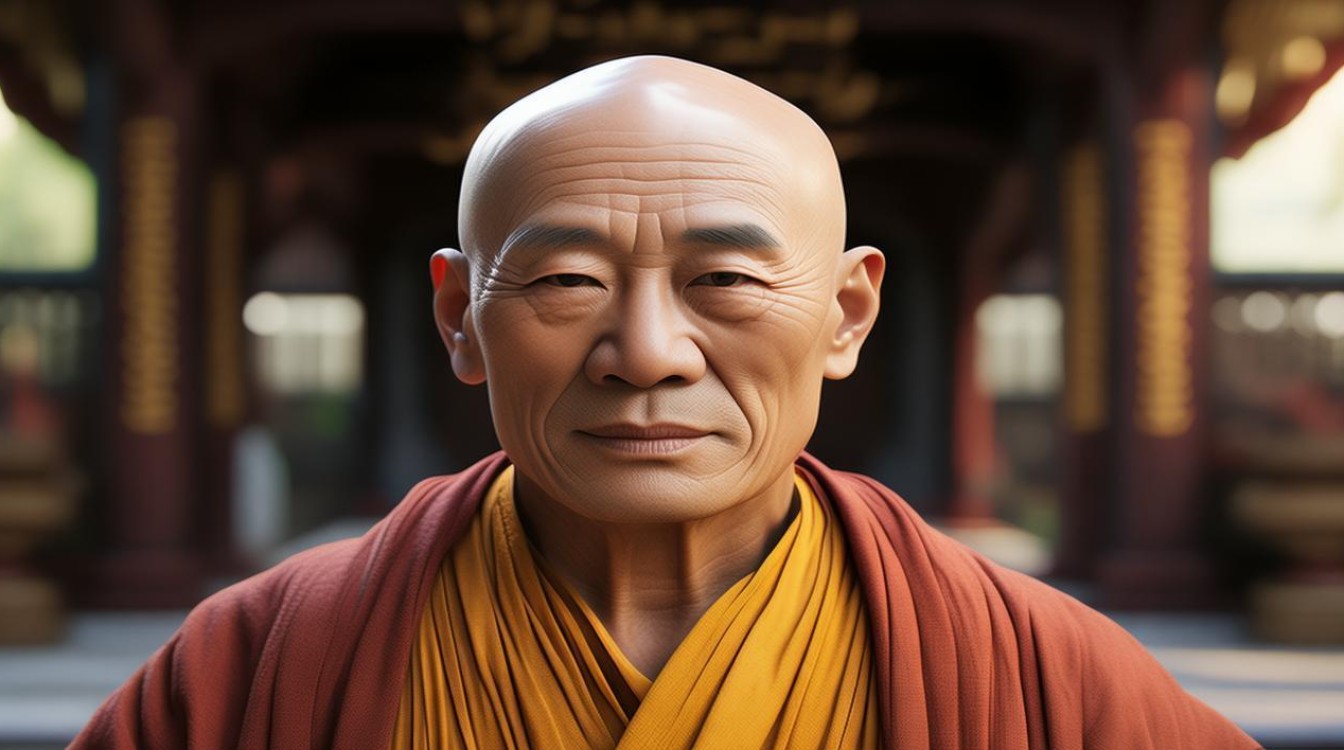

隆慈法师的照片,如同一面澄澈的镜子,映照出一位佛教修行者跨越数十载的岁月沉淀与精神光芒,这些影像不仅是个人生命的定格,更成为佛教文化与人间情怀的生动载体,让无数观者在光影流转中触摸到慈悲与智慧的温度。

从青年时期的僧服初着到暮年的银丝飘然,隆慈法师的照片记录着一条清晰的修行轨迹,青年时代的影像中,他身着朴素灰色僧袍,于古寺的晨钟暮鼓中打坐,眼神清澈而坚定,眉宇间带着超越年龄的沉静,那时的照片背景常是斑驳的经书架或幽深的禅房,光影透过雕花窗棂洒在他身上,仿佛将修行路上的孤独与坚守都定格其中,一张拍摄于上世纪80年代的照片里,他手持戒刀,专注地剃去最后一缕青丝,身旁的老法师双手合十,目光中满是期许——这张“出家剃度照”后来被许多佛学院用作教学素材,成为“破尘离染”精神的具象化表达。

中年时期的照片中,隆慈法师的身影开始更多地走向信众与社会,90年代的“弘法讲经照”里,他端坐于法坛之上,身着黄褐色袈裟,手持佛经,手势平和而有力,台下信众或低头记录,或凝神倾听,镜头捕捉到他嘴角微扬的弧度,那份“慈悲摄受”的温暖穿透了照片的边界,同一时期,他还参与了许多慈善活动,“救灾赈灾照”中,他卷起袖子与居士们一起搬运物资,汗水浸湿了僧衣,却丝毫未减眼中的关切,这些照片打破了人们对僧人“不问世事”的刻板印象,展现了“人间佛教”的实践力量——正如他在一次访谈中所说:“佛法不在经卷里,在众生的需要中。”

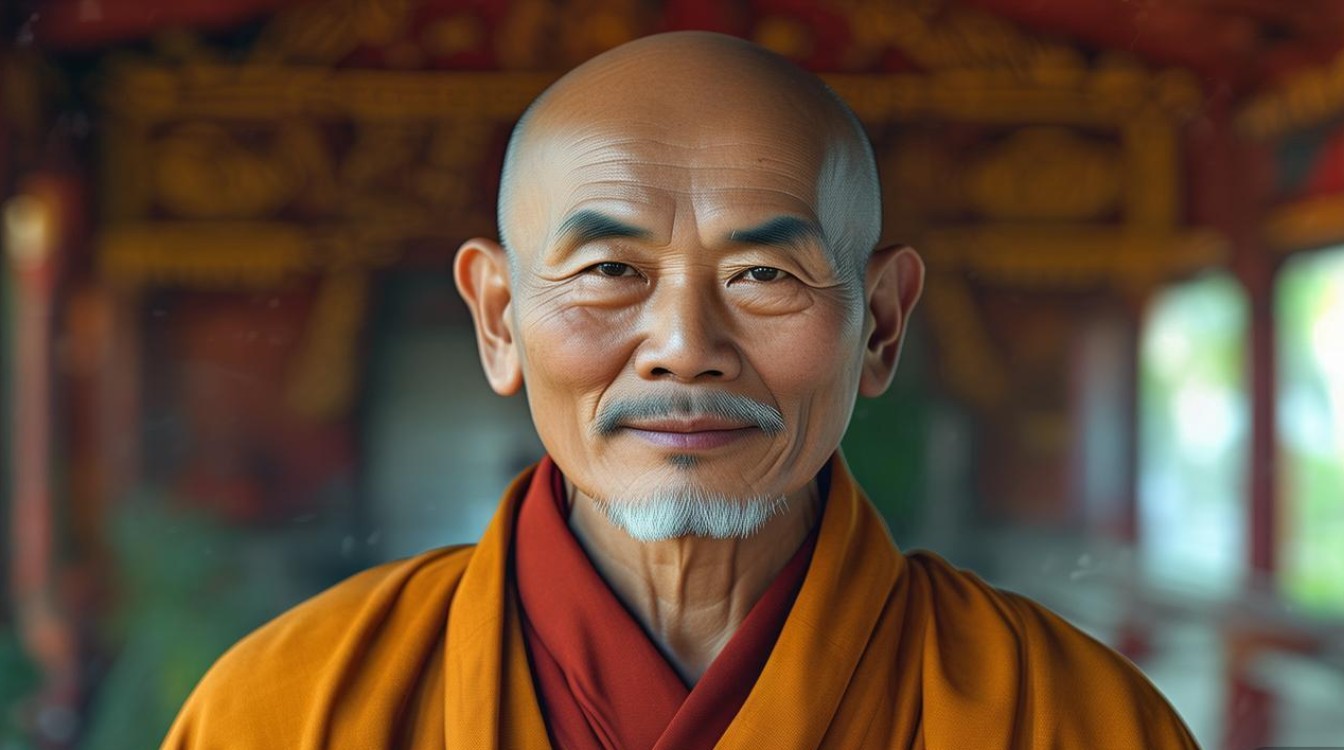

步入晚年,隆慈法师的照片多了份岁月的从容与智慧的深邃。“禅修开示照”中,他盘坐于菩提树下,双手结法印,眼角的皱纹如年轮般层层叠叠,却遮不住眸中的澄明,有年轻学僧围绕在他身边,他微微前倾身体,手指轻点经文,耐心讲解的姿态,恰如“春雨润物”般细腻,一张“百岁寿辰照”尤为珍贵:他身着金线袈裟,手持念珠,端坐于铺着红布的椅子上,背后是“福寿无量”的书法屏风,脸上带着淡淡的笑意,既是对往昔修行的归纳,也是对未来众生的祝福,这张照片后来被制成佛教文化海报,在寺院、文化机构广泛传播,成为“老而弥坚”的精神象征。

除了个人修行与弘法活动,隆慈法师的照片还记录了他与佛教文化的深度联结。“古籍修复照”中,他戴着老花镜,用镊子小心翼翼地翻阅着发黄的贝叶经,指尖的动作轻柔得仿佛在触碰婴儿的脸颊,他曾牵头成立“古籍保护中心”,带领僧众修复了数百册濒临损毁的佛教典籍,这些照片不仅是对技艺的记录,更是对文化传承的坚守。“国际交流照”则展现了他作为中国佛教文化使者的身份:2008年,他在印度菩提伽耶参加“世界佛教论坛”,与各国高僧共同祈祷世界和平,照片中不同肤色、不同语言的信众围绕在他身边,手中的经幡与烛光交织成跨越国界的信仰图景。

这些照片的拍摄风格也颇具深意,早期作品多为黑白影像,光影对比强烈,凸显出修行路上的严肃与庄重;后期逐渐转向彩色,色调温暖柔和,恰如法师心境从“精进持戒”到“慈悲圆融”的升华,构图上,或采用对称式布局,表现佛法的庄严与稳定;或采用抓拍手法,捕捉法师与信众互动时的自然瞬间,让宗教人物的形象更具亲和力,拍摄者多为他的弟子、居士或专业摄影师,他们用镜头语言诠释着“以像表法”的佛教美学——每一张照片都不是简单的记录,而是对法师精神内核的提炼与传播。

为了更直观地展现隆慈法师照片的多元内涵,以下表格梳理了不同主题照片的核心特征:

| 照片主题 | 拍摄时期 | 核心场景 | 精神内涵 | 社会影响 |

|---|---|---|---|---|

| 修行奠基 | 1980年代 | 寺院禅房、剃度仪式 | 沉静坚守、破尘离染 | 成为佛学院教学素材 |

| 弘法利生 | 1990年代 | 法坛讲经、慈善活动现场 | 慈悲摄受、人间佛教实践 | 打破刻板印象,推动社会参与 |

| 智慧沉淀 | 2000年代后 | 菩提树下禅修、百岁寿辰 | 老而弥坚、圆融无碍 | 传递生命境界,激励后学 |

| 文化传承 | 贯穿始终 | 古籍修复、国际交流活动 | 守护文脉、促进文明互鉴 | 推动佛教文化保护与传播 |

隆慈法师的照片之所以能跨越时空引发共鸣,根本原因在于它们承载的不仅是个人形象,更是一种“悲智双运”的生命范式,在青年学僧眼中,这些照片是“初心”的坐标,提醒他们不忘出本怀;在普通信众心中,这些照片是“希望”的灯塔,让他们在迷茫时感受到信仰的力量;在文化研究者看来,这些照片是“活态史料”,记录了中国佛教在当代的演变与发展,正如一位弟子所说:“师父的照片没有滤镜,却比任何修饰都更能传递真理——因为他的生命本身就是一部‘行走的经书’。”

隆慈法师虽已安详示现,但这些照片依然在各地巡展,通过书籍、网络等媒介持续影响着更多人,它们如同一粒粒种子,在观者心中种下慈悲与智慧的萌芽,也让我们相信:真正的修行者,其生命之光永远会通过影像、文字、行动等方式,在世间传递不息。

FAQs

-

隆慈法师的照片为何能在信众中引起广泛共鸣?

隆慈法师的照片之所以能引发广泛共鸣,核心在于其“真实性”与“精神性”的统一,影像中,法师没有刻意营造“高僧大德”的距离感,而是真实展现了修行者的日常:年轻时精进打坐的专注、中年时参与慈善的辛劳、晚年时开示学僧的耐心,这种“接地气”的形象打破了宗教的神秘感,让信众感受到“佛法就在生活中”,照片传递的慈悲、坚守、智慧等精神内核,与人们对真善美的普遍追求高度契合,无论是否信仰佛教,都能从中获得心灵的慰藉与力量。 -

如何通过隆慈法师的照片理解佛教的慈悲精神?

隆慈法师的照片通过“行动”与“眼神”两个维度诠释了佛教的慈悲精神,行动上,他参与救灾、扶贫、助学等慈善活动的照片,直接展现了“无缘大慈,同体大悲”的实践——不问亲疏、不计回报,为众生排忧解难;眼神上,无论是与信众交流时的温和目光,还是面对苦难时的关切凝视,都传递出“众生皆苦,我为拔苦”的深切关怀,这些照片证明,佛教的慈悲不是抽象的教义,而是具体的行动与情感,它要求修行者不仅要“自利”,更要“利他”,在服务众生的过程中圆满自身修行。