释自了法师的照片,在许多信众与关注佛教文化的人群中,已成为一种特殊的视觉符号——它不仅记录了一位僧人的日常修行轨迹,更以沉默的影像语言,传递着禅宗“不立文字,直指人心”的智慧,这些照片或深居山林,或行走市井,或静坐禅堂,每一帧都仿佛一扇窗,让人得以窥见修行者在喧嚣世间守护内心宁静的境界,要真正理解这些照片的内涵,需从法师的修行背景、影像中的符号象征,以及佛教文化对视觉表达的深层逻辑入手,方能读懂那些光影背后的精神密码。

释自了法师的修行轨迹与影像底色

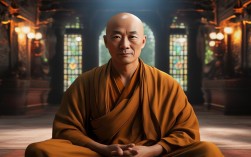

释自了法师的出家之路,本身便带有一种“返璞归真”的禅意,据公开资料记载,他早年于汉传佛教名刹剃度,后先后于云门寺、虚云禅寺等道场参学,深受云门宗“函盖乾坤,截断众流”的宗风影响,其修行强调“在生活中禅,在禅中生活”,反对刻意的形式主义,这种理念直接反映在他的照片中:没有华丽的场景布置,没有刻意的摆拍姿态,更多的是日常修行的真实片段——或是在禅堂中结跏趺坐,目光沉静如古井;或是在菜园里躬身劳作,汗水浸湿僧衣;或是在山径上缓步前行,竹杖芒鞋与自然融为一体。

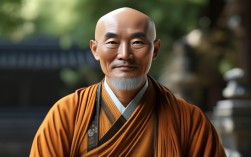

这些照片的“底色”是“平常心”,法师曾说:“修行不是逃离生活,而是在柴米油盐中见本性。”他的影像从不回避“人间烟火”:市井中与信众交谈时的温和笑容,灾后慰问时双手合十的悲悯姿态,甚至餐堂中默默捧起粥碗的专注——这些看似平凡的瞬间,恰是禅宗“平常心是道”的最佳注脚,照片中的法师,从未以“高僧”的权威形象出现,而更像一位“行者”,用脚步丈量大地,用行动诠释慈悲,这种“接地气”的特质,让影像更具穿透力,也让观者感受到修行并非遥不可及的玄学,而是每个人都可以践行的生命态度。

照片中的符号象征:禅意的视觉解码

释自了法师的照片之所以能引发共鸣,在于其画面中蕴含着丰富的佛教符号,这些符号并非刻意的“宗教标签”,而是自然融入修行场景的“禅语”,通过分析这些视觉元素,可以更深入地理解影像背后的精神内涵。

(一)僧衣与法器:简朴中的戒律象征

法师的僧衣多为灰褐色、藏青色等素色,布料甚至能看到细微的补丁——这在佛教中象征“少欲知足”,是“持戒”的外在体现,禅宗特别强调“破相”,但僧衣作为“僧相”的载体,其简朴风格恰恰是对世俗奢华的“不执”,照片中,法师的僧衣总是整洁而朴素,领口、袖口的磨损痕迹无声诉说着修行的岁月,这种“不完美”的真实,反而比刻意的新衣更具感染力。

法器的使用则更显克制,常见的有念珠、禅杖、蒲团,但照片中的法器从不喧宾夺主:一张禅坐的照片中,念珠随意搭在膝上,珠身的光泽被岁月磨得温润,没有刻意捻动的姿态,只是安静地陪伴;另一张行脚的照片中,禅杖斜靠在树下,杖头的铜环已有些许锈迹,仿佛记录着无数山行的风雨,这些法器不是“道具”,而是修行者的“伴侣”,是“借假修真”的载体——正如禅宗所言“法尚应舍,何况非法”,法器的终极意义是超越法器本身,指向内心的觉悟。

(二)自然环境:山水间的禅境交融

释自了法师的照片中,自然场景占据了重要篇幅:晨雾中的古寺、夕阳下的竹林、雨后的山径、溪边的磐石……这些自然元素并非简单的“背景”,而是禅宗“依教修心,借境悟道”的体现,禅宗认为“青青翠竹,尽是法身;郁郁黄花,无非般若”,自然万物皆是佛性的显现,法师的照片恰好捕捉了这种“物我合一”的境界。

一张拍摄于云门寺的照片令人印象深刻:法师坐在庭院中的老银杏树下,秋叶飘落肩头,他微微仰头,目光与叶尖的阳光相触,嘴角带着一丝若有若无的微笑,画面中没有刻意构图,树叶的疏密、光线的明暗、法师的姿态却形成天然的平衡——这种“不经意”的和谐,恰是禅宗“随机说法”的生动体现,另一张雨后山行的照片:法师赤脚踩在湿润的青石板上,水面倒映着他的身影,与远处的山岚融为一体,虚实之间,暗合“色即是空,空即是色”的深意,这些自然场景与法师的修行状态相互映照,传递出“心随万境转,转处实能幽”的禅悟。

(三)姿态与眼神:定慧等持的内在流露

影像中最动人的,是法师的姿态与眼神,无论是禅坐时的脊背挺直,还是劳作时的俯身低首,亦或是与人交谈时的微微前倾,他的身体语言始终传递着“专注”与“谦和”,禅宗讲“身定则心定”,法师的姿态并非刻意表演,而是长期修行“戒、定、慧”的自然流露——身体的稳定,源于内心的安定。

眼神更是照片的灵魂,法师的眼神总是沉静而清澈,没有波澜,却仿佛能穿透表象,直抵人心,一张特写照片中,他手持经书,目光落在书页上,既不急躁也不涣散,那种“一心不乱”的状态,让人联想到古井无波,却又深藏着力量,另一张与信众对视的照片中,法师的眼神温和如春水,没有说教,却能让观者感受到被理解的温暖——这正是佛教“慈悲”的体现:智慧与慈悲一体两面,定中生慧,慧中含悲。

照片的社会意义:佛教文化的当代传播

在信息爆炸的数字时代,释自了法师的照片之所以能跨越宗教与文化的边界,成为“治愈系”的视觉符号,在于它回应了现代人对“宁静”与“真实”的渴望,现代社会节奏快、压力大,人们常常在追逐目标中迷失自我,而法师的照片提供了一种“慢”的视角——它邀请观者停下脚步,感受一叶一花的呼吸,体会一呼一吸之间的平静。

这些照片打破了佛教“神秘化”的刻板印象,以往,大众对僧人的认知多局限于“隐居山林”“不食人间烟火”,而法师的照片展现了修行者在现代社会中的真实状态:他们也会为生计劳作(如种菜、修缮寺庙),也会关注社会议题(如环保、慈善),也会在疲惫时靠在树下小憩,这种“去神圣化”的表达,让佛教文化更具亲和力,也让更多人意识到:修行不是逃避生活,而是以更清醒的心态面对生活。

照片还传递了一种“生态禅意”,法师常在山林、田园中修行,影像中人与自然的和谐共生,暗合佛教“众生平等”“依正不二”的理念,在环境问题日益严峻的今天,这种“天人合一”的视觉表达,无疑为现代社会的生态危机提供了精神启示——唯有尊重自然,方能回归本心。

释自了法师照片常见元素及象征意义

| 视觉元素 | 具体表现 | 象征内涵 | 文化关联 |

|---|---|---|---|

| 僧衣 | 素色、布料有补丁、整洁 | 少欲知足、持戒、破相 | 禅宗“平常心是道” |

| 法器 | 念珠、禅杖、蒲团,使用自然 | 借假修真、修行伴侣 | “法尚应舍,何况非法” |

| 自然环境 | 山林、古寺、竹、石、水 | 物我合一、佛性显现、禅境交融 | “青青翠竹尽是法身” |

| 身体姿态 | 禅坐挺直、劳作俯首、交谈前倾 | 身定心定、专注谦和 | 戒定慧三学 |

| 眼神 | 沉静清澈、温和如水 | 智慧与慈悲、直指人心 | 定慧等持、慈悲喜舍 |

相关问答FAQs

Q1:释自了法师的照片为何常给人一种“宁静治愈”的感觉?这种视觉效果的营造有何特点?

A:释自了法师照片的“宁静治愈”感,源于其对“禅意”的精准捕捉,具体体现在三方面:一是自然光线的运用,照片多采用柔和的自然光(如晨光、夕阳、雨后散射光),避免人工强光,光线均匀且富有层次,营造“空灵”的氛围;二是构图的“留白”,画面常有大面积空景(如天空、水面、山雾),主体(法师)只占很小比例,这种“以少胜多”的构图,暗合禅宗“无住生心”的境界,让观者思绪得以舒展;三是动态的“克制”,法师的姿态多为静态(禅坐、凝视、缓行),即使有动态(如行走、劳作),也节奏缓慢,没有夸张的动作,这种“静中寓动”的表达,传递出“动静不二”的平衡感,从而引发观者内心的共鸣。

Q2:在数字时代,释自了法师的“无修饰”真实影像对佛教传播有何独特价值?

A:在数字时代,影像常被过度修饰(如滤镜、摆拍、PS),而释自了法师的“无修饰”真实影像,恰恰打破了这种“视觉焦虑”,为佛教传播提供了独特的“真实感”价值。它打破了宗教的“距离感”:法师的影像不回避皱纹、汗水、劳作的疲惫,展现了修行者作为“普通人”的一面,让信众感受到“修行就在当下”,而非遥不可及的“神格化”存在;它传递了“本色即佛性”的理念:禅宗主张“直指人心,见性成佛”,法师的照片不刻意营造“神圣感”,而是通过日常的真实场景,让观者发现“佛性就在平凡生活中”,这种“去伪存真”的表达,比说教式的弘法更具穿透力,更能引发现代人对“真实”与“本心”的思考。