在中国传统文化中,观音菩萨以“大慈大悲,救苦救难”的形象深入人心,其慈悲精神与慈善内核早已超越宗教范畴,成为中华民族乐善好施、守望相助的文化符号,从敦煌壁画中的“施药观音”到民间“家家阿弥陀,户户观世音”的信仰,慈善观音不仅是精神寄托,更是实践指南,指引着人们在行善中传递温暖,在奉献中体悟生命价值。

观音的慈悲精神以“无缘大慈,同体大悲”为核心,意为对一切众生不分亲疏、不加拣择的关爱,视众生之苦如己之苦。《妙法莲华经·普门品》中记载,众生若遇火灾、水难、刀兵之灾,至诚称念观音名号,菩萨即时观其音声,寻声救苦,这种“寻声救苦”的特质,恰与慈善中“急人所急、需人所需”的内核高度契合,古代寺院常设“悲田院”“福田院”,收容孤老、病患,正是“悲田”思想的实践——以慈悲之心为田,培育福德利益众生,而民间流传的“观音送子”“观音洒甘露”等故事,则将菩萨的慈悲延伸到生命关怀与精神慰藉,让慈善从物质帮扶拓展到心灵滋养。

在现代社会,慈善观音精神依然焕发着蓬勃生机,无论是汶川地震、新冠疫情等危机时刻,无数志愿者以“菩萨心肠”冲锋在前,还是民间组织“爱心观音团队”二十余年如一日资助山区儿童,抑或是企业设立“观音慈善基金”推动教育公平,都是传统慈悲精神的当代延续,这种精神不仅体现在重大灾难中的挺身而出,更融入日常生活的点滴善意:邻里间的互助、陌生人的援手、网络上的公益众筹……当“人人皆可成观音”的观念深入人心,慈善便从少数人的“壮举”成为多数人的“日常”。

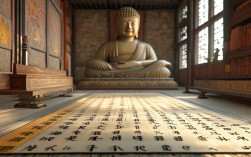

观音菩萨的慈善形象,在艺术与文化中亦有生动体现,敦煌莫高窟的“观音经变”壁画,描绘菩萨为众生说经治病、施食解厄的场景;宋代以来的“鱼篮观音”画像,以普通渔家女形象示人,象征慈悲的平易近人;而民间年画中的“送子观音”,则寄托着对生命的尊重与关爱,这些艺术形式将抽象的慈悲精神具象化,让慈善理念在代代相传中融入民族血脉。

| 观音菩萨慈悲特质 | 经典依据 | 慈善实践方向 |

|---|---|---|

| 大悲拔苦 | 《华严经》“悲华经”中观音发愿“誓愿众生,离苦得乐” | 灾害救援、医疗援助、困境帮扶 |

| 无惧无畏 | 《悲华经》“众生有难,若称其名,即时应感” | 危机干预、临终关怀、对抗偏见 |

| 平等普度 | 《法华经》“无尽意,观世音菩萨有如是等大威神力,多所饶益” | 教育公平、扶贫济困、弱势群体支持 |

慈善观音精神的核心,是“自利利他”的统一——行善者在帮助他人时,也在净化自我、完善人格,它消解了“施受”的对立,让受助者感受到尊严,让行善者收获内心的富足,当社会将“慈悲”作为慈善的底色,物质帮扶便有了温度,精神共鸣便有了深度,这种精神不仅推动着慈善事业的规范化、常态化,更在物质之外,构建起“人饥己饥,人溺己溺”的价值共识,为现代社会注入温暖与和谐的力量。

从古至今,慈善观音始终是照亮人间的一盏心灯,它告诉我们,慈善不是遥不可及的宏大叙事,而是触手可及的微小善举——一次援手、一份关怀、一句温暖,当每个人心中都住着一个“慈善观音”,世界便会成为“慈悲喜舍”的乐园。

FAQs

Q:慈善观音精神与其他宗教或文化中的慈善理念有何不同?

A:慈善观音精神的核心是“无缘大慈,同体大悲”,强调无差别、无条件的慈悲,不因对方身份、信仰、善恶而区别对待,这与佛教“众生平等”一脉相承,相比部分文化中“有条件行善”或“追求回报”的理念,慈善观音更注重“自利利他”的统一——行善者在帮助他人时,也在净化心灵、实现自我价值,形成“慈悲-行动-觉悟”的良性循环。

Q:普通人如何在日常生活中践行“慈善观音精神”?

A:践行慈善观音精神不必刻意追求“宏大叙事”,可以从身边小事做起:比如主动帮助社区独居老人,参与“旧衣捐赠”“免费午餐”等公益项目,在工作中秉持“利他”心态分享经验,甚至在网络空间理性发声、抵制恶意,关键是培养“慈悲心”——将他人的苦难视为己任,用同理心感知世界,用行动传递善意,让“日行一善”成为生活习惯,这正是“慈善观音”在当代最生动的诠释。