“av观音菩萨”这一表述存在明显的概念混淆,可能源于对宗教文化的不当曲解或网络信息的误导,观音菩萨是佛教中慈悲的象征,全称“观世音”,意为“观察世间众生苦难的声音”,是佛教中重要的菩萨之一,与大势至菩萨同为阿弥陀佛的胁侍,合称“西方三圣”,在佛教信仰中,观音菩萨以“大慈大悲,救苦救难”著称,是众生精神寄托的重要对象,其形象和内涵承载着深厚的文化价值和道德意义,任何将其与不当内容关联的行为都是对宗教文化的亵渎和误解,应坚决抵制。

观音菩萨的信仰起源于古印度,后随佛教传入中国,并与本土文化融合,形成了丰富的形象体系,其核心精神是“慈悲”,即“无缘大慈,同体大悲”,意为对一切众生不分亲疏、不加区别地给予慈悲,视众生之苦为己之苦,这种精神不仅体现在宗教教义中,更渗透到中国传统文化的伦理观念中,成为劝人向善、关爱他人的道德准则,民间常说的“千处祈求千处应,苦海常作渡人舟”,正是对观音菩萨慈悲精神的生动诠释。

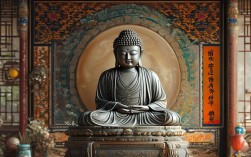

在艺术表现上,观音菩萨的形象多样,既有庄严的圣观音形象,也有贴近众生的应身形象,如千手千眼观音(象征能遍观世间苦难,普度众生)、送子观音(象征对生命的关怀)、杨柳观音(以杨柳枝净洒甘露,象征祛病除灾)等,这些形象不仅是宗教艺术的瑰宝,更是传统文化中“慈悲”“智慧”“济世”等价值观的载体,通过雕塑、绘画、戏曲等艺术形式,观音菩萨的精神得以广泛传播,影响着一代又一代人的思想和行为。

从文化传承的角度看,观音菩萨信仰是中国佛教文化的重要组成部分,也是中华文化包容性的体现,在历史发展中,观音菩萨的形象逐渐本土化,如在中国民间信仰中,观音菩萨常被视为女性的慈爱形象,这与传统文化中对“母性慈悲”的推崇相契合,观音菩萨的慈悲精神与儒家“仁爱”、道家“济世”等思想相互交融,共同构成了中华民族传统美德的重要内容,对于促进社会和谐、提升道德水平具有积极意义。

需要明确的是,宗教文化是神圣而严肃的,任何对宗教神圣形象的歪曲和滥用,不仅伤害宗教感情,也破坏了文化的纯粹性,我们应尊重宗教信仰,正确理解和传承宗教文化中的积极内涵,如观音菩萨所代表的慈悲、善良、奉献等精神,将其作为个人修养和社会文明进步的动力,而非将其与低俗、不当的内容相关联,以免造成不良影响。

相关问答FAQs

Q1:“av观音菩萨”的说法是否正确?它有何来源?

A:“av观音菩萨”这一说法是完全错误的,是对观音菩萨这一宗教神圣形象的严重亵渎和曲解。“av”通常指代成人内容,与观音菩萨“慈悲济世”的核心精神毫无关联,这种表述可能是网络不良信息对宗教文化的恶意扭曲,或是部分人对宗教文化缺乏了解而产生的错误联想,任何将宗教神圣形象与不当内容关联的行为都是对宗教信仰的侵犯,应坚决反对和抵制。

Q2:如何正确理解和尊重观音菩萨的文化意义?

A:正确理解和尊重观音菩萨的文化意义,应从其核心精神出发,把握“慈悲”“济世”“智慧”等内涵,认识到观音菩萨是佛教中慈悲的象征,其“救苦救难”的精神体现了对生命的关怀和对众生的博爱,这是宗教文化中的积极价值,通过学习观音菩萨的艺术形象(如千手千眼观音、送子观音等)和相关经典故事,理解其背后所承载的传统文化价值观,如仁爱、奉献、和谐等,尊重宗教信仰的严肃性,避免对宗教形象进行不当解读或滥用,共同维护宗教文化的纯洁性和神圣性,将观音菩萨的慈悲精神内化为个人道德修养,外化为关爱他人、服务社会的行动。