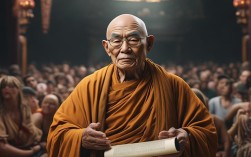

达禅法师的照片,总像一泓清泉,映照着修行者内心的澄澈与安宁,无论是早年于藏地雪山参学时的侧影,还是晚年于古寺庭前静立的剪影,每一帧影像都仿佛凝结着时光的禅意,让观者在凝视中不自觉地放缓呼吸,浮躁的心绪也随之沉淀,这些照片不仅是法师生平的片段记录,更是其精神世界的外化,无声地诉说着一位佛教修行者对“明心见性”的毕生求索。

从影像上看,达禅法师的外貌始终带着修行者的清寂与平和,青年时期的照片里,他身着朴素僧袍,立于风雪中的经幡旁,眼神清亮如雪山融水,既有年轻人对未知的探索欲,又透着一股超乎年龄的沉静,那时的他刚离开江南故土,远赴藏地求法,照片背景里连绵的雪山与经幡猎猎,恰如其内心的坚定——在广袤天地间,以谦卑之心叩问佛法的真谛,中年时期的法师,面容渐添了几分岁月的痕迹,眼神却愈发深邃,一张在寺院禅堂打坐的照片尤为动人:他结跏趺坐,双手结定印,身形如古松般挺拔,眉间微蹙,似在观照内心,又似在聆听梵音,照片的光线柔和地洒在他肩上,仿佛为这静默的时刻镀上了一层佛光,让人不由自主地屏息,生怕惊扰了这份定力,到了晚年,法师的照片更多了几分慈祥,一张在庭院中喂猫的照片里,他蹲下身,皱纹里盛着笑意,手中捧着食物,眼神温柔地落在那只黄猫身上,没有刻意的摆拍,只有人与自然的和谐共生,恰如其一生倡导的“人间佛教”——佛法不在云端,而在日常的一粥一饭、一草一木中。

这些照片传递的,不仅是法师的形象,更是其修行理念的生动注脚,他常说:“禅不是枯坐,是活出来的智慧。”一张记录他在田间与农人一起插秧的照片,印证了这一点,法师卷起袖管,赤脚站在泥水里,与农人并肩劳作,汗水浸湿了衣衫,脸上却洋溢着质朴的笑意,照片中没有高僧的威仪,只有一位修行者对“农禅并重”的践行——在劳作中修行,在修行中生活,另一张他在讲经法会上的照片,则展现了他作为引导者的智慧,他端坐于法座上,手持经卷,声音不高,却字字清晰,台下的信众或低头沉思,或含泪点头,光影中法师的身影仿佛一座灯塔,照亮了众生迷茫的心路,这种“慈悲摄受,智慧引导”的风骨,透过照片的定格,跨越时空依然能触动人心。

达禅法师不同时期的照片,也勾勒出其修行轨迹的演变,以下表格简要对比了几个代表性阶段影像的特点:

| 时期 | 典型场景 | 形象特点 | 精神内核 |

|---|---|---|---|

| 青年求法期 | 藏地雪山经幡旁参学 | 眼神清亮,身形挺拔 | 坚定求索,不畏艰辛 |

| 中年修行期 | 禅堂打坐,法会讲经 | 神情深邃,专注沉静 | 定慧等持,智慧引导 |

| 晚年弘法期 | 庭院喂猫,田间劳作 | 面容慈祥,亲和质朴 | 农禅并重,慈悲济世 |

对无数信众而言,达禅法师的照片早已超越了影像本身,成为心灵的寄托,有人曾在日记中写道:“每当生活陷入困顿,就会翻开法师的照片,看他在雪山上孤独的身影,便觉得自己的烦恼渺小如尘埃。”也有年轻人在迷茫时,常凝视他讲经时的照片,从那平和的眼神中汲取前行的力量,这些照片如同一面镜子,照见众生内心的贪嗔痴,也照见修行者本自具足的光明。

相关问答FAQs

Q1:达禅法师的照片中,哪些场景最受信众推崇?为什么?

A:最受信众推崇的场景主要有三:一是藏地雪山参学的照片,背景是纯净的雪山与飘扬的经幡,象征法师年轻时“为法忘躯”的初心,激励信众在困境中坚守信念;二是禅堂打坐的照片,法师全身心投入的定力状态,让观者感受到“制心一处,无事不办”的修行力量;三是田间劳作的照片,展现“农禅并重”的生活智慧,提醒佛法需融入日常,在平凡中体悟真谛,这些场景之所以动人,是因为它们真实记录了法师从“求法”到“行法”的生命轨迹,既有精神高度,又有生活温度。

Q2:达禅法师的照片看似平凡,为何能传递出深刻的“禅意”?

A:达禅法师的照片之所以能传递深刻禅意,关键在于其“不刻意而自然”的真实感,他的影像没有华丽的布景或精心的摆拍,多是修行、生活中的真实瞬间——无论是打坐时的专注,还是喂猫时的温柔,都是内心境界的外化,禅宗讲“平常心是道”,法师的恰是这种“平常心”:在静中养定,在动中修慧,将禅意融入举手投足,观者从这些平凡影像中,能看到一颗不被外境所扰的真心,这种“直指人心”的力量,便是禅意的核心。