园慧法师的书法艺术,是当代佛教文化与传统书法美学交融的生动体现,作为兼具深厚佛学修养与精湛笔墨功力的修行者,园慧法师的书法以“笔墨载道”为核心理念,将禅修的澄明心境与书法的法度气韵巧妙融合,形成了独具一格的“禅书”风貌,其作品不仅是视觉艺术的表达,更是佛法智慧与生命境界的物化呈现,在当代书坛与佛教界均产生了深远影响。

修行与笔墨:园慧法师书法的成长轨迹

园慧法师的书法之路,始终与佛学修行相伴相生,早年出家于名刹,师从高僧研习经典,在诵经、坐禅中体悟“心即是佛”的禅理;他遍临历代碑帖,从王羲之的《兰亭序》中汲取行书的灵动,从颜真卿的《多宝塔碑》中感悟楷书的庄重,更于弘一法师的“朴拙淡远”中体会“字外有字”的禅意,这种“以修行为本,以笔墨为用”的成长路径,使其书法从一开始便超越了单纯的技法层面,而成为内心修为的外化。

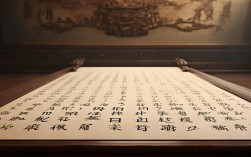

法师常言:“书法如禅,不在形似,而在神通。”他不追求炫技式的笔墨创新,而是强调“心手双畅”——通过日复一日的笔墨实践,让笔触成为心性的镜子,无论是抄写佛经、题写偈语,还是应缘创作,他的书写过程始终是一种“动中禅”:在提按顿挫间观照呼吸,在浓淡干湿中体悟无常,最终达到“心忘笔,笔忘字,字忘相”的澄明之境,这种修行与笔墨的深度融合,使其作品既具传统书法的筋骨,又富含佛教文化的灵性。

艺术特质:园慧法师书法的美学内核

园慧法师的书法以行楷为根基,兼及行草、隶书,风格清雅脱俗,意境深远,其艺术特质可概括为“静、净、敬、境”四字,既是对书法本体的精准提炼,也是佛法精神在笔墨中的投射。

(一)静:以笔墨养心性

“静”是园慧法师书法最显著的特征,他的作品少有剑拔弩张的张力,多以平和从容的笔触营造出宁静致远的氛围,这种“静”源于其禅修的定力:书写时心无旁骛,笔锋在纸上游走如行云流水,线条圆润含蓄,转折处不着锋芒,却暗藏内劲,例如其代表作《心经》册页,通篇气息贯通,每个字都似“静坐”的僧人,端庄而不失灵动,观者仿佛能透过笔墨感受到法师抄经时的专注与安详。

(二)净:以墨色显空灵

“净”体现在墨法的运用上,园慧法师善用淡墨,偶以浓墨点睛,形成“浓淡相宜,虚实相生”的视觉效果,淡墨如禅家的“空”,不着一物却包容万物;浓墨如“点睛之笔”,于简约中见精神,其作品中墨色层次丰富,却无刻意雕琢的痕迹,恰如“清水出芙蓉,天然去雕饰”,这种“净”不仅是墨色的纯净,更是心境的澄明——通过笔墨的“减法”,传递佛教“万法皆空”的智慧,却又在“空”中蕴含“妙有”的生命力。

(三)敬:以法度见庄严

“敬”是对书法传统的敬畏之心,园慧法师的书法严格遵循传统法度:楷书结构严谨,笔画间平衡对称,体现佛教“戒定慧”中的“戒”;行书则笔势连贯,却无丝毫轻浮,如僧人行走步步踏实,他认为,书法的“法度”如同佛法的“戒律”,并非束缚,而是通往自由的阶梯,只有在尊重传统的基础上,才能“从心所欲不逾矩”,形成既有规矩又有个性的风格,其抄写的《金刚经》长卷,便是以楷书的庄重为骨,行书的流畅为韵,每个字都如“护法金刚”,充满庄严之气。

(四)境:以禅意通精神

“境”是园慧法师书法的最高追求,他的作品不仅是“字”的组合,更是“意境”的营造——通过笔墨传递佛法的智慧与人生的感悟,例如其行草作品《春有百花秋有月》,笔势随诗句起伏:写“春有百花”时线条轻快,如繁花盛开;“秋有月”则转为沉稳,似月光皎洁,整幅作品“情与景会,意与境合”,观者在欣赏书法的同时,也能体会到“不执着于一物,随缘自在”的禅意,这种“境”的营造,正是法师“以书载道”理念的完美实践。

文化传承与当代价值

园慧法师的书法不仅是个人艺术修为的体现,更是佛教文化传承的重要载体,在当代社会,他的作品以两种方式发挥着独特价值:其一,以书法为媒介,让佛法智慧“入世”,法师常为寺庙题写匾额、抄写经文,使信众在日常接触中感受佛教文化的魅力;其二,以“禅书”为桥梁,连接传统与现代,他的作品既保留传统书法的精髓,又融入当代审美,如将现代设计的简约理念融入章法布局,让古老的“禅书”焕发新的生命力。

园慧法师还致力于书法教育,通过“禅修书法班”等形式,教导学员“以书养心”,他认为,书法不仅是艺术,更是修行的工具——在笔墨的专注中,浮躁的心得以沉静,生命的本真得以显现,这种“艺术与修行结合”的教育理念,为当代书法教育提供了新的思路。

作品赏析与风格演变

为更直观地展现园慧法师书法的艺术特点,以下对其不同时期的代表作品进行分析:

| 代表作品 | 书体 | 创作背景 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|

| 《心经》册页 | 楷书 | 2018年于杭州灵隐寺禅修时抄写 | 笔画圆润,结构匀称,墨色淡雅,通篇气息宁静,体现“心无挂碍”的禅境 |

| 《金刚经》长卷 | 行楷 | 2020年应信众邀请创作 | 笔势连贯,转折处藏锋含露,既有楷书的端庄,又有行书的流动,彰显“应无所住而生其心”的智慧 |

| 《春有百花秋有月》 | 行草 | 2022年春季禅茶会即兴创作 | 线条跳跃,墨色浓淡相间,节奏明快,将诗句中的自然意趣与禅家的“随缘自在”融为一体 |

从早期注重法度的楷书,到中期融合行楷的端庄与灵动,再到晚期行草的洒脱自然,园慧法师的书法风格呈现出“由技入道,由道化境”的演变轨迹,这一过程不仅是笔墨技巧的提升,更是心性修养的深化——从“临摹古帖”到“书写心迹”,最终达到“笔墨即心性”的境界。

FAQs

问:园慧法师的书法与其他佛教书法家(如弘一法师)相比,有何独特之处?

答:弘一法师的书法以“朴拙淡远”著称,字体结构扁平,线条含蓄内敛,体现“绚烂之极归于平淡”的禅意;而园慧法师的书法则在“静净”之外,更强调“敬境”的融合——既有对传统法度的严格遵循(敬),又有通过笔墨营造意境的追求(境),其行书更具流动性,线条刚柔并济,在庄重中不失灵动,更贴近当代人的审美需求,弘一法师的书法多集中于楷书、行书,而园慧法师在行草、隶书等领域也有探索,风格更为多元。

问:普通人如何从技法和文化两个层面欣赏园慧法师的书法?

答:从技法层面,可关注三点:一是笔法,观察其线条的“圆劲”与“提按”,如中锋用笔的力道、转折处的含蓄;二是墨法,体会淡墨的“空灵”与浓墨的“点睛”;三是章法,看字与字、行与行的呼应关系,感受“疏可走马,密不透风”的节奏感,从文化层面,需结合佛教背景:一看内容,其作品多抄写佛经偈语,文字本身即佛法载体;二看意境,通过笔墨体会“禅意”,如《春有百花秋有月》中“不执着于季节流转”的随缘心态;三看修为,书法是法师心性的外化,观其作品如见其人——宁静、澄明、充满慈悲。