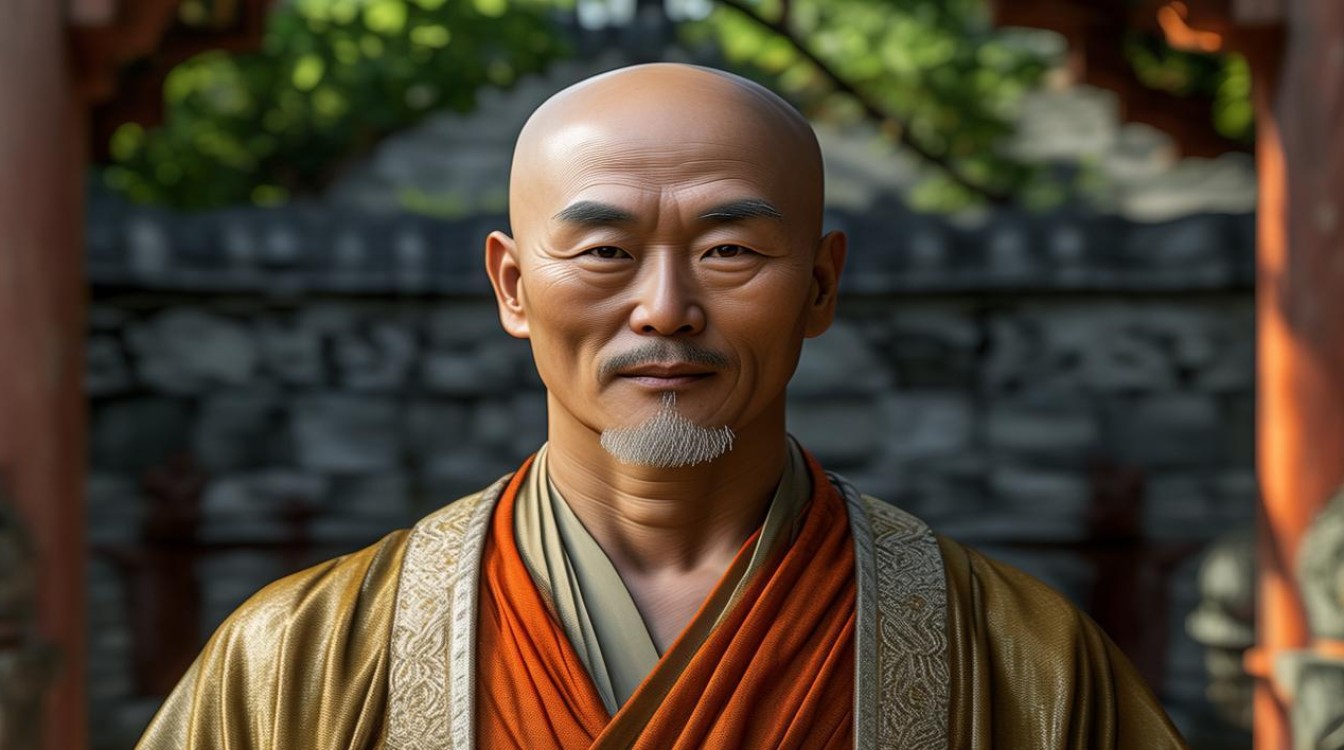

仁安法师,当代汉传佛教界备受尊崇的禅师、教育家与慈善践行者,以其深邃的佛学智慧、朴实的禅修风格及对众生的慈悲关怀,成为连接传统佛法与现代生活的精神桥梁,法师俗姓张,1965年出生于江南一个文化底蕴深厚的家庭,自幼受儒家“仁爱”思想熏陶,少年时因目睹亲友离世、体察人生无常,开始思索生命本质,18岁于当地名寺依止上净下空长老剃度出家,法号“仁安”,取自《论语》“仁者安仁”,寓意以仁慈之心安定众生,以智慧之光照亮迷途。

修行历程:从经典研习到心性证悟

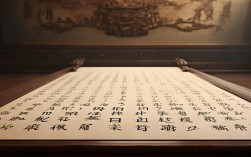

出家后,仁安法师先系统学习汉传佛教各宗派教义,深入研习《法华经》《华严经》《楞严经》等根本经典,尤其对天台宗“一念三千”与唯识宗“万法唯识”思想有独到见解,为契契机、破除文字执著,后赴禅宗祖庭江西云居山真如寺参学,依止曹洞宗第四十五代传人净慧老修习“农禅并重”传统——每日清晨坐禅两小时,白天参与寺院农事(种菜、砍柴、担水),傍晚听经论义,在“行住坐卧皆是禅”中体悟“平常心是道”的深意。

30岁那年,法师于浙江普陀山闭关三年,期间精读《大藏经》千余卷,撰写《禅与生活》《心灯照世》等修行笔记,提出“佛法不离世间觉,修行即在红尘中”的理念,他认为,真正的修行不是脱离生活,而是在工作、家庭、人际中保持觉知,将烦恼转化为修行的资粮,闭关出关后,法师坦言:“三年闭关,未得奇特,只是更明白——心外无佛,佛外无心,安顿好这颗心,便是修行。”

弘法事业:以生活化智慧接引现代众生

仁安法师弘法足迹遍及国内外,擅长将深奥佛法转化为通俗易懂的语言,针对现代人焦虑、迷茫、压力等问题,倡导“人间佛教”实践,强调“佛法是生活的智慧,而非逃避现实的工具”,1995年,他创办“安心禅修中心”,以“修心、修身、修社会”为宗旨,开设“禅修入门”“职场减压”“家庭伦理”等课程,至今培养学员超10万人,涵盖企业家、教师、医护、学生等各阶层。

法师的弘法风格亲切平和,无门户之见,主张“八宗并弘”,鼓励不同根器的众生选择适合自己的法门,他常以“喝茶吃饭”喻禅:“喝茶时专注茶香,吃饭时细嚼慢咽,这就是禅;工作时全力以赴,休息时心安理得,这就是修行。”其著作《心安是归处》《禅与现代人的生活》等畅销海内外,被多所高校列为禅学选修课参考书,法师积极投身慈善,发起“仁爱心基金”,累计资助贫困学生5000余人,援建乡村学校12所,定期组织“禅修+义诊”活动,为偏远地区民众送医送药,践行“菩萨道”精神。

核心思想:三心理念照亮人生路

仁安法师的思想融合禅宗直指人心的智慧与人间佛教的入世精神,核心可概括为“三心”:

慈悲心:以众生苦为己苦,行利他之行,法师常说:“慈悲不是口号,而是看到他人困境时,伸出的那双手。”他要求学员“从身边小事做起,对家人多一份耐心,对同事多一份理解,对陌生人多一份善意”,在利他中圆满自我。

平常心:不执著于得失,安住当下本然,他认为,现代人痛苦的根源在于“执著”——执著成功、执著爱情、执著“我”,法师开示:“下雨时享受雨,晴天时享受阳光,不因天气变化而焦虑,便是平常心。”

智慧心:观照缘起性空,破除我执烦恼,法师以“镜喻心”:“心如明镜,外境来时映照,外境去时不留,不随境转,便是智慧。”他教导学员通过观照呼吸、觉察念头,逐渐放下“我执”,达到“心无挂碍”的境界。

社会影响:传统与现代的桥梁

仁安法师不仅是僧伽中的表率,更是现代人心灵的引路人,他多次受邀参加国际宗教对话会议,促进佛教与基督教、伊斯兰教等信仰的交流;在疫情期间,通过线上平台开设“安心共修课”,帮助 millions 众生缓解焦虑,被媒体称为“心灵守护者”,其弟子评价:“法师不是高高在上的大师,而是身边的长辈——他用最朴实的话,讲最深刻的理;用最温暖的行动,传递最坚定的信仰。”

仁安法师核心思想与实践体系

| 思想维度 | 核心观点 | 实践方法 |

|---|---|---|

| 禅修智慧 | 不立文字,直指心性;平常心是道 | 坐禅、观照日常、农禅并重 |

| 人间佛教 | 佛法生活化,生活佛法化 | 慈善、教育、职场修行 |

| 心性修养 | 烦恼即菩提,逆境是道场 | 转念、忏悔、感恩 |

相关问答FAQs

问:仁安法师的禅修法门适合初学者吗?是否有门槛?

答:仁安法师的禅修法门特别适合初学者,其核心特点是“生活化、简单化”,法师强调“禅修不拘形式”,无论是坐禅、行走、吃饭,都可以修习,他提出“三分钟禅修法”:随时随地,专注呼吸三分钟,感受气息的出入,当念头生起时,轻轻拉回即可,这种方法无需基础,无需特定场地,适合忙碌的现代人,法师常说:“禅修不是让你成为‘修行人’,而是让你成为‘清醒的人’——清醒地生活,清醒地面对自己。”

问:仁安法师如何看待“修行与事业”的冲突?现代人如何平衡?

答:法师认为,修行与事业并非对立,而是“一体两面”,他提出“以事业道场,磨炼心性”的观点:工作时全力以赴,是“修精进”;遇到挫折时保持冷静,是“修忍辱”;与同事合作时包容理解,是“修慈悲”,他举例:“企业家把企业做好,为社会创造价值,是修行;教师把学生教好,点亮心灵,是修行;家庭主妇把家打理好,让家人温暖,也是修行。”关键在于“用心”——做任何事时,保持觉知,不散乱、不执著,事业便是修行,修行亦是事业。