佛菩萨的加持,是佛教中一个充满深意且常被探讨的话题,它并非玄学意义上的“神力干预”,而是基于佛菩萨的慈悲愿力与众生心念的相互呼应,是一种通过净化内心、践行善行而感得的内在转化与外在助缘,从佛教教义来看,佛菩萨的加持本质是“心净则国土净”,是众生自性光明与佛菩萨悲愿的共鸣,而非单向的“赐予”。

佛菩萨加持的体现:从心念到现实的转化

佛菩萨的加持往往以多种形式呈现,既有内在心境的安定,也有外在环境的顺缘,更核心的是智慧与慈悲的增长,从内在层面看,当一个人至诚信仰佛菩萨,并以清净心持戒、念佛、修善时,内心会逐渐生起安定与力量,烦恼减轻,贪嗔痴淡化,这种“烦恼减轻、心量开阔”便是加持最直接的体现——如同暗室引入光明,内心的迷茫与痛苦被慈悲与智慧照亮,从外在层面看,加持可能表现为善缘的增长(如遇到贵人、困境中得助)、逆境的转化(如病痛减轻、灾厄化解),但这些并非“无因结果”,而是众生过去善业与当下虔诚心共同感得的“顺缘”,正如《普门品》所言“寻声救苦”,佛菩萨的悲愿如大悲水,能滋润众生心田,但需以“信愿行”的土壤承接,方能生根发芽。

值得注意的是,加持的“形式”并非固定,也不是“求什么得什么”的交易,佛菩萨的智慧观照众生的根机,有时以“顺境”加持,让人在安乐中生起感恩与向道之心;有时以“逆境”加持,通过磨砺消业障、增精进,如同良医治病,有时用甜药,有时用苦药,目的都是“疗愈”而非“满足欲望”,理解加持的关键,不在“得不得”,而在“心是否转向”——是否从执着于外在得失,转向内在的净化与成长。

如何感召佛菩萨的加持:信愿行是根本

感召佛菩萨的加持,需以“信、愿、行”为基石,而非单纯的“烧香拜佛”或“功利祈求”。

信心是前提:需深信佛菩萨的慈悲与愿力真实不虚,如同相信阳光普照,不因乌云怀疑其存在,这种信心不是盲从,而是通过闻思经典、观察因果(如“善有善报,恶有恶报”)、体会自身或他人的修行体验而建立的“正信”。

愿力是方向:需发“上求佛道、下化众生”的菩提心,或至少发“离苦得乐、利益他人”的善愿,佛菩萨的愿力如磁石,众生的愿力如铁针,方向一致时方能相互吸引,若仅求个人名利、财富,愿心与佛菩萨的“无我利他”背道而驰,自然难以感得真实加持。

行持是关键:需将信心与愿力落实于日常——持戒(如不杀生、不偷盗、不妄语)以净化身口意,修善(如布施、爱语、利他)以积累福德,禅修或念佛以专注心念、开发自性光明,如同种子需土壤、阳光、水分才能生长,信心是种子,愿力是阳光,行持是土壤与水分,缺一不可。

下表归纳了感召加持的核心要素与具体实践:

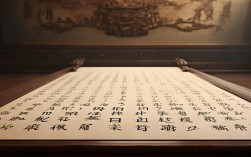

| 核心要素 | 内涵 | 具体实践 |

|---|---|---|

| 信心 | 深信佛菩萨悲愿真实,因果不虚 | 闻思佛法,观察善因善果,不因暂时的“无感应”而退转 |

| 愿力 | 发菩提心或利益他人的善愿 | 立志“为众生离苦得乐”,或祈愿“自他皆得解脱” |

| 行持 | 将信心愿力落实于戒定慧 | 持戒清净、布施利他、念佛禅修、观照自心 |

常见误解:加持不是“不劳而获”

许多人误以为“只要信佛菩萨,就能解决所有问题”,这种“依赖心理”是对加持的极大误解,佛教强调“自力与他力结合”:佛菩萨的加持是“助缘”,众生的“自力”(如改过迁善、努力奋斗)才是“因缘”,如同医生开药方(加持),需病人自己服药、调养(自力),病才能好,若只求佛菩萨“保佑发财”,却不努力工作、不诚信经营,甚至损害他人利益,这种“祈求”本质是贪心,自然感不得真实加持。“加持”也不是“立刻显现”,有时需要时间消业障、积福德,如同播种后需等待发芽,急功近利只会让人错过成长的契机。

相关问答FAQs

Q1:有人说“念佛持咒就能得佛菩萨加持,不用努力生活”,这种说法对吗?

A:这种说法不完全正确,佛菩萨的加持确实可以通过念佛持咒感得,但“加持”的核心是“转化心性”,而非代替生活,念佛持咒的目的是培养专注力、清净心,从而在生活中更好地践行善念(如诚信、慈悲、努力),若只念佛却不努力工作、不负责任,甚至认为“佛菩萨会帮我搞定一切”,本质是把佛菩萨当成“逃避责任的工具”,违背了“佛法在世间,不离世间觉”的教义,真正的加持,是让人在努力生活中更有力量,在遭遇困境时更有智慧,而非让人放弃努力。

Q2:为什么有人非常虔诚地修行、祈求,却感觉不到佛菩萨的加持?

A:感觉不到“加持”可能有多种原因:一是“期待过高”,把“加持”理解为“立刻灵验”或“满足欲望”,忽略了加持的“形式”可能是内心的安定、智慧的增长,而非外在的顺境;二是“业障较重”,如同镜面蒙尘,需先通过忏悔、行善消业障,让心镜逐渐清净,方能感得加持;三是“方法不当”,如仅执着于仪式感,却忽略了“心念”的净化(如一边念佛一边起贪嗔心);四是“时间不足”,加持的显现如同“滴水穿石”,需要长期坚持的信心与行持,而非短期功利性的“求感应”,此时应回归“信愿行”的根本,放下对“感应”的执着,专注于内心的净化与善行的落实,加持往往在不经意间显现。