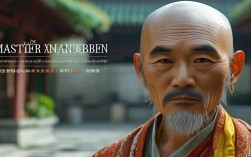

释静义法师,当代佛教界德高望重的禅门尊宿,俗姓王,名静义,1956年生于江苏苏州一个书香世家,自幼受家庭熏陶,饱读诗书,尤对佛典兴趣浓厚,青年时期因目睹世间疾苦,萌生出家之志,1980年于苏州寒山寺依止性空长老剃度,法号静义,次年赴南京栖霞寺佛学院深造,系统学习戒律、俱舍、中观、唯识等佛法义理,以优异成绩毕业后,留院任教十余年,其间还曾赴中国佛学院高级班进修,深得教内大德认可。

释静义法师的修行之路,以“解行并重”为要,他在寒山寺常住期间,每日坚持早课、坐香、诵经,寒来暑暑二十载从未间断,1995年,为深究禅宗心法,他前往江西云居山真如禅寺参学,在一诚长老座下习禅,期间有过三次为期三年的闭关体验,深入观照心性,体悟“不二法门”,关中虽苦,他却以“念佛是谁”话头为敲门砖,终在某个春日拂晓,于檐角滴水声中瞥见本来面目,写下“万境归心心自寂,一花照色色皆空”的悟道偈,后被收录在《云居山禅门心要》中。

法师的弘法理念,可概括为“以戒为基,以禅为体,以净为归,以慧为用”,他常说:“佛法不离世间觉,修行要在生活中。”反对玄谈空理,强调将佛法融入日常,主张“吃饭时吃饭,睡觉时睡觉”的平常心是道,2005年起,他受邀至各地讲经,足迹遍布大江南北,从都市寺院到乡村佛堂,从高校讲座到监狱弘法,始终秉持“慈悲济世”的精神,他讲经深入浅出,善用比喻,常以“月亮与指月”喻经教与实相,让普通信众也能契入佛法真义,2010年,他创办“静心禅修中心”,开设初级禅修班、亲子禅营等课程,至今已有数万人通过禅修缓解焦虑、净化心灵。

在社会慈善方面,释静义法师亦不遗余力,2008年汶川地震后,他第一时间组织弟子捐款捐物,并亲自赴灾区赈灾,为受灾民众提供心理疏导;2013年,他发起“光明行”公益项目,资助贫困白内障患者重见光明;每年中秋、春节,他都会带领弟子到养老院、孤儿院慰问,送去温暖与关怀,他认为:“布施不是简单的给予,而是破除我执的修行,是慈悲心的自然流露。”

法师的著述虽不多,但字字珠玑,其代表作《静义法师开示录》收录了历年来讲经精华,内容涵盖禅修要义、处世智慧、生死观等,被誉为“现代人的佛法指南”;另有《禅与人生》《心经的生活智慧》等通俗读物,以平实语言阐释深奥佛法,深受年轻读者喜爱。

释静义法师常教导弟子:“学佛先做人,人成即佛成。”他以身作则,持戒精严,生活简朴,虽年逾古稀,仍每日凌晨三时起床,带领信众早课,白天处理寺院事务,晚上为求法者答疑解惑,其“不为自己求安乐,但愿众生得离苦”的菩萨行愿,感召着无数人走上修行之路。

释静义法师弘法重要历程年表

| 时间 | 事件 | 意义 |

|---|---|---|

| 1980年 | 于苏州寒山寺依止性空长老出家 | 正式步入佛门,开始系统修行 |

| 1981-1985年 | 南京栖霞寺佛学院学习 | 深研佛法义理,奠定扎实的理论基础 |

| 1995-2000年 | 江西云居山真如禅寺参学,三次闭关 | 深入禅修,体悟心性,完成从“教”到“禅”的蜕变 |

| 2005年起 | 赴各地讲经弘法 | 弘法足迹遍布全国,将佛法融入生活,贴近大众 |

| 2010年 | 创办“静心禅修中心” | 推广禅修实践,帮助现代人通过禅修获得心灵平静 |

| 2008年至今 | 持续开展慈善公益,包括抗震救灾、医疗救助、关爱弱势群体等 | 以行动践行菩萨道,展现佛教的社会价值 |

相关问答FAQs

问:释静义法师对现代人学佛有哪些实用的建议?

答:释静义法师认为,现代人学佛不必追求形式上的复杂,关键在生活中践行,他建议:第一,“简化修行”,每天抽出15-20分钟静坐,观呼吸或念佛号,培养专注力;第二“以烦恼为道”,遇到不如意时,不抱怨、不逃避,而是观照烦恼生起的原因,将其看作修心的“磨刀石”;第三“慈悲待人”,从身边小事做起,比如对家人多一份包容,对陌生人多一份善意,这些都是菩萨行的体现,他曾说:“学佛不是让你变成‘另类’,而是让你在平凡生活中活出自在与智慧。”

问:释静义法师如何看待“禅与生活”的关系?

答:释静义法师主张“禅即生活,生活即禅”,他认为,禅不是脱离现实的玄妙体验,而是活在当下的智慧,比如工作时全神贯注,不胡思乱想,工作禅”;吃饭时细嚼慢咽,感受食物的滋味,饮食禅”;与人交往时真诚待人,不执着于对错,人际禅”,他常说:“砍柴担水,无非妙道;吃饭睡觉,皆是禅心。”真正的修行,是在日常的每一个当下保持觉知,以一颗清净心面对生活的起起落落,如此便是“人间佛教”最生动的实践。