佛教作为世界主要宗教之一,拥有两千五百余年的历史,其思想体系深刻影响了亚洲乃至世界的文化、哲学、伦理及社会生活,辩证看待佛教,需既肯定其蕴含的智慧与积极价值,也正视其在历史流变与现实实践中可能存在的局限,避免全盘肯定或全盘否定的片面倾向。

佛教的积极价值:智慧与文明的滋养

佛教的核心教义围绕“苦、集、灭、道”四圣谛展开,主张通过修行断除烦恼、超越生死,最终达到涅槃解脱的境界,这一体系在多个层面展现了独特价值。

从伦理道德层面看,佛教倡导“慈悲为怀、普度众生”的利他精神。“诸恶莫作,众善奉行”的基本戒律,与人类社会普遍认可的道德准则高度契合。“不杀生”尊重生命,“不偷盗”维护财产权,“不妄语”倡导诚信,“不邪淫”规范家庭伦理,“不饮酒”节制欲望,这些戒律为个人修身养性、社会和谐稳定提供了行为准则,佛教的“因果报应”思想,更将道德行为与生命延续联系起来,强化了人们对善行的自觉追求,客观上起到了教化人心、减少社会恶俗的作用。

从心理调适层面看,佛教的“禅修”“内观”等方法,为现代人提供了应对焦虑、压力的精神工具,通过专注呼吸、觉察念头,修行者能培养定力,以“观照”的态度看待烦恼,而非被情绪裹挟,现代心理学已证实,正念冥想对缓解抑郁、改善情绪调节能力具有积极作用,这与佛教“明心见性、烦恼即菩提”的理念不谋而合,尤其在物质丰富但精神焦虑的当代社会,佛教的“少欲知足”“放下执着”等思想,为人们平衡物质与精神需求提供了启示。

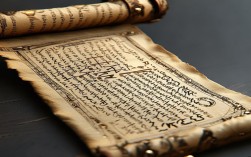

从文化哲学层面看,佛教思想丰富了人类文明的智慧宝库,其“缘起性空”理论认为,一切事物都是因缘和合而生,无固定不变的“自性”,这一观点打破了人们对“永恒”的执念,蕴含着辩证思维的雏形,魏晋南北朝时期,佛教与中国本土文化融合,催生了禅宗等中国化佛教流派,其“直指人心,见性成佛”的顿悟思想,深刻影响了中国的诗歌、绘画、书法等艺术形式,如王维的“诗中有画,画中有禅”,苏轼的“人生如梦,一尊还酹江月”,均体现了佛教对文人精神世界的塑造,佛教的建筑(如寺庙、石窟)、典籍(如《金刚经》《华严经》)等,也成为全人类共同的文化遗产。

佛教的局限与挑战:历史流变中的现实问题

尽管佛教具有积极价值,但在历史传播与实践过程中,也出现了与原始教义偏离或被异化的现象,需理性审视。

其一,宗教实践中的“形式化”与“功利化”倾向,部分信众将佛教视为“祈福工具”,过度追求烧高香、求签问卦等外在形式,忽视了对教义内涵的理解与践行,个别寺庙商业化运作,将“开光”“法会”等宗教活动明码标价,甚至宣扬“花钱消灾”“捐钱得福”等功利观念,背离了佛教“破除我执、自利利他”的根本精神,这种“信仰异化”不仅削弱了佛教的净化功能,还可能助长社会浮躁风气。

其二,部分教义与现代科学、社会价值观的张力,佛教的“六道轮回”“业力轮回”等概念,属于宗教信仰范畴,缺乏科学实证依据,若将其视为绝对真理,可能阻碍科学精神的传播,面对疾病或灾难时,若信众仅依赖“诵经祈福”而拒绝现代医疗,可能延误治疗时机,佛教传统戒律中部分内容(如对女性的某些限制)与现代平等观念存在冲突,需结合时代精神进行创造性转化。

其三,宗教极端化与社会风险,虽然佛教主流倡导“慈悲非暴力”,但在历史上,个别时期或派别也曾被政治势力利用,成为维护统治或煽动冲突的工具,日本近代“国家神道”与佛教部分思想结合,为军国主义扩张提供精神支持;南亚某些地区以宗教名义引发的暴力冲突,也警示需警惕宗教被滥用的风险。

辩证看待的核心:取其精华,去其糟粕

辩证看待佛教,关键在于区分“佛教的核心理念”与“历史实践中的异化现象”,既不因其积极价值而全盘接受,也不因其局限而全盘否定。

从个人层面,应吸收佛教的智慧养分,培养慈悲、宽容、理性的品格,将“因果报应”内化为对自身行为的道德约束,将“放下执着”作为应对生活挫折的心态调整,将“禅修”作为提升专注力的日常练习,需保持独立思考,避免陷入迷信或盲从,明确宗教信仰与科学理性的边界——科学解释客观规律,宗教回应生命意义,二者并非对立关系。

从社会层面,应推动佛教与现代社会相适应,实现“创造性转化、创新性发展”,倡导“人间佛教”理念,鼓励信众关注现实社会,参与慈善公益、环保教育等实践活动;规范宗教场所管理,遏制商业化、功利化倾向;通过学术研究挖掘佛教哲学中的生态伦理、和平思想等资源,为解决全球性问题(如生态危机、文明冲突)提供东方智慧。

表格:佛教积极价值与局限的辩证分析

| 维度 | 积极价值 | 潜在局限 |

|---|---|---|

| 伦理道德 | 倡导“诸恶莫作,众善奉行”,提供普适性道德准则,促进社会和谐。 | 部分戒律与现代价值观冲突(如性别平等),形式化信仰可能弱化道德自律。 |

| 心理调适 | 禅修、正念等方法缓解焦虑,培养平和心态,契合现代心理健康需求。 | 过度依赖宗教慰藉可能逃避现实问题,阻碍个体主动解决问题。 |

| 文化哲学 | “缘起性空”等思想丰富哲学内涵,推动艺术创新,留下宝贵文化遗产。 | 部分玄学思辨可能脱离现实,阻碍实证科学精神的发展。 |

| 社会功能 | 慈悲利他精神引导公益实践,宗教场所成为社区文化中心,凝聚社会共识。 | 商业化运作异化宗教本质,个别极端化倾向可能引发社会风险。 |

相关问答FAQs

Q1:佛教的“因果报应”与现代科学是否矛盾?

A1:二者分属不同领域,并不必然矛盾。“因果报应”是佛教对生命伦理的阐释,强调“善有善报,恶有恶报”的道德约束力,其核心在于劝人向善;而现代科学探索客观世界的规律,如物理学研究因果律,生物学研究基因遗传等,科学无法证实或证伪“轮回业力”,但这不妨碍人们将其作为一种道德信念,关键在于区分“科学事实”与“价值信仰”——前者可被实证检验,后者关乎精神追求,二者并行不悖。

Q2:普通人如何在生活中辩证看待佛教?

A2:需主动了解佛教基本教义(如《金刚经》《心经》等经典),区分“正信”与“迷信”——正信是理解智慧、践行慈悲,迷信是盲目崇拜、追求神通,将佛教思想转化为生活智慧:例如用“无常观”接纳人生变化,用“慈悲心”对待他人,用“少欲知足”减少物质焦虑,保持理性态度,遇到问题时优先依靠现实努力(如学习、工作、医疗),将宗教作为精神补充而非唯一依赖,如此既能汲取佛教的积极养分,又能避免陷入消极或盲从。