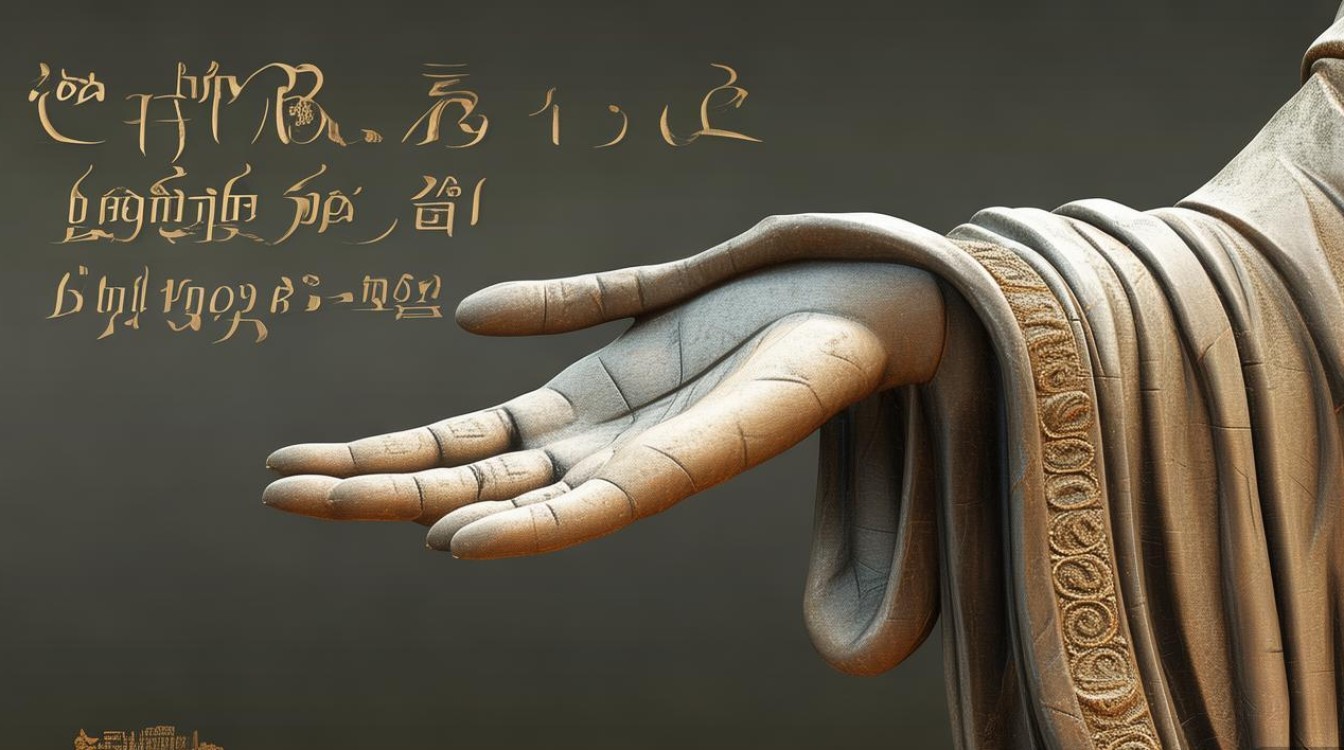

常举手菩萨在佛教信仰中通常指地藏菩萨,因其造像常呈现“右手施无畏印,左手与愿印”的姿态,举手接引众生、消除怖畏,成为大悲愿力的象征,这一形象不仅承载着深厚的宗教内涵,也在佛教艺术中形成了独特的视觉语言,传递着救度众生的慈悲精神。

手印的象征与教义内涵

常举手菩萨的核心特征在于手印:右手掌心向前五指上扬,为“施无畏印”,意为消除众生恐惧,给予无畏安稳;左手或自然下垂掌心向上,或持宝珠、莲花,为“与愿印”,象征满足众生善愿,赐予福德安乐,这两种手印的组合,完美诠释了地藏菩萨“地狱未空,誓不成佛”的宏愿——既以无畏之力救众生于当下苦厄,又以悲愿之心引导众生向善解脱。

《地藏菩萨本愿经》中,地藏菩萨曾发下“度尽众生方证菩提”的誓愿,其举手之姿正是这一愿力的示现,在佛教观念中,众生因无明造业,常生恐惧、困顿,菩萨举手如慈母援手,破除众生的无明怖畏,使其生起信心与希望,这种“举手之劳”背后,是菩萨“无缘大慈,同体大悲”的境界,不问众生根器深浅、善恶与否,皆平等救度。

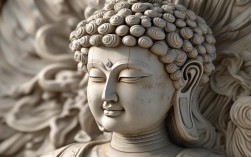

艺术表现与地域流变

常举手菩萨的形象在佛教艺术中历经千年演变,不同朝代、地域的文化审美为其注入了多样风貌。

| 朝代 | 艺术特点 | 代表作品/地区 |

|---|---|---|

| 唐代 | 造像丰满圆润,面容慈悲庄严,衣纹流畅自然,体现盛唐雍容气象;手印舒展,动态感强。 | 敦煌莫高窟第158窟地藏菩萨像 |

| 宋代 | 造型清秀端庄,面部表情柔和细腻,衣纹写实贴体,更贴近世俗审美;手印细节精致。 | 山西大同华严寺薄伽教藏殿地藏菩萨像 |

| 明代 | 造像繁复华丽,装饰性强,衣纹线条刚劲,菩萨面容多带威严感,突出“伏魔”意象。 | 北京法海寺壁画地藏菩萨像 |

| 藏传佛教 | 形象多呈忿怒相与寂静相结合,手持骷杖、宝珠等法器,手印变化丰富,兼具威猛与慈悲。 | 西藏扎什伦布寺铜制地藏菩萨像 |

从敦煌壁画到汉地寺庙造像,再到藏传佛教唐卡,常举手菩萨的形象始终围绕“救度”内核,却在服饰、神态、细节中融入了地域文化特色,例如唐代造像的“丰腴之美”折射出盛世包容,明代造像的“威严之态”则呼应了民间对“降伏恶魔”的祈愿,而藏传佛教的“忿怒寂静双运”,则体现了更复杂的密教修行理念。

信仰意义与现代启示

在信众心中,常举手菩萨不仅是宗教偶像,更是精神慰藉的象征,当人们遭遇困厄、心生恐惧时,菩萨的“举手之姿”被视为“慈悲应现”,提醒众生“诸佛菩萨不舍一人”,只要至诚祈念,便能获得加持与力量,这种信仰背后,是对“自救救人”精神的倡导——菩萨的大悲愿力虽不可思议,但众生亦需效仿菩萨“难行能行”的精神,在世间践行慈悲,利益他人。

现代社会,常举手菩萨的形象更被赋予新的解读:它象征着一种“主动担当”的品格,鼓励人们在他人需要时“举手”相助,传递温暖与希望,正如菩萨以举手破除众生无明,现代人亦可以善念破除冷漠,以行动践行“人间佛教”的理念,让慈悲之光照亮生活。

FAQs

问:常举手菩萨和观音菩萨都是救度众生的菩萨,他们的形象和救度重点有何不同?

答:常举手菩萨(地藏菩萨)与观音菩萨虽同以“救度”为愿,但形象与侧重点有别,地藏菩萨常以“施无畏印、与愿印”示现,面容多带威严,核心愿力是“度尽罪道众生”,尤其关注地狱、饿鬼等恶道众生,象征“地狱不空,誓不成佛”的深重悲愿;观音菩萨则多手持净瓶、杨柳或莲花,面容慈悲柔和,以“寻声救苦”为特点,随众生应化不同身形(如千手千眼观音),侧重于解除众生现世苦厄,如疾病、灾难等,简单说,地藏菩萨“拔苦尤重罪道”,观音菩萨“应感普现世”。

问:拜常举手菩萨时,除了祈求平安,还应注意什么?

答:拜常举手菩萨的核心是“学菩萨行,行菩萨道”,除祈求佛菩萨加持消灾免除外,更应效仿地藏菩萨“不为自己求安乐,但愿众生得离苦”的精神,在日常生活中践行慈悲:对他人多一分宽容与帮助,对弱者多一分怜悯与援手,断恶修善,积累福德,经典中强调“佛法在世间,不离世间觉”,拜佛的最终目的是通过菩萨的榜样,成就自身的慈悲与智慧,而非执着于外在的“感应”。