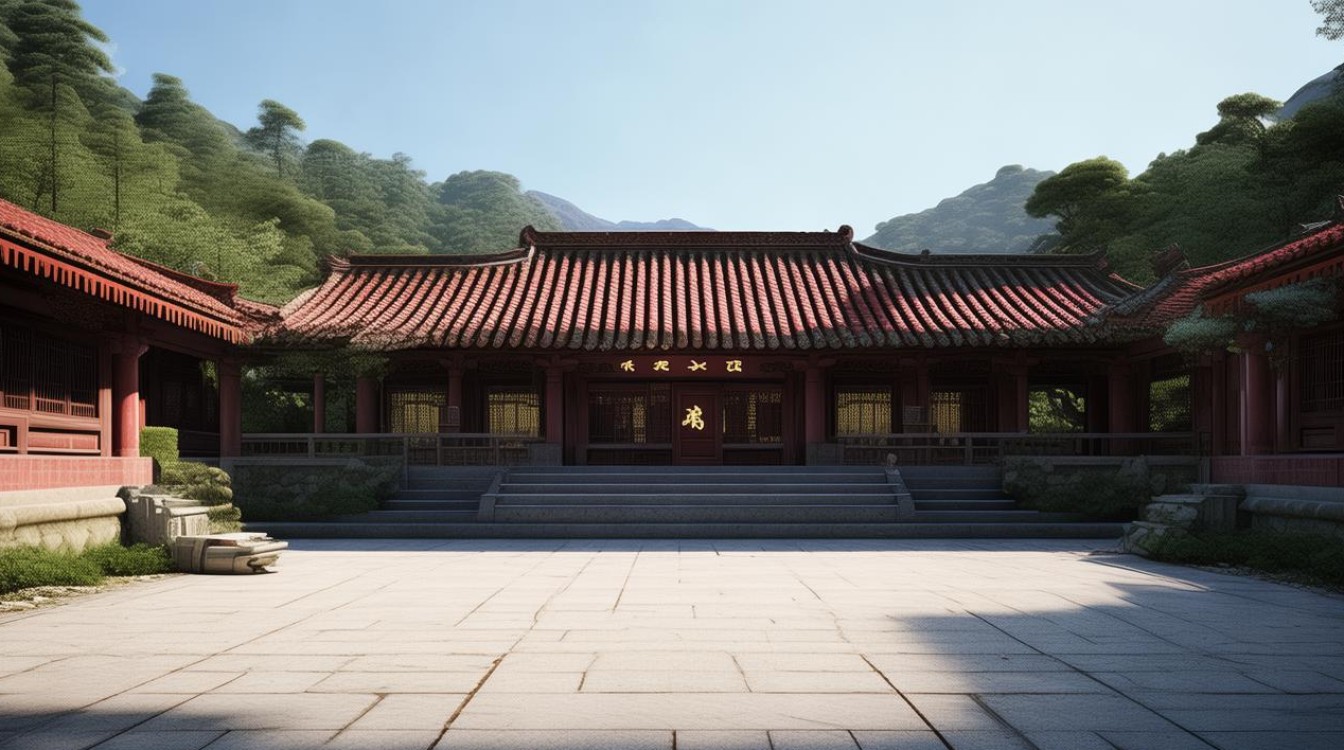

太姥山位于福建省福鼎市境内,主峰峰峦层叠、怪石嶙峋,素有“海上仙都”之称,而山间掩映的平兴寺,便是这片山海胜境中一处承载千年佛教文化的圣地,平兴寺坐落于太姥山风景区西南麓,距国兴寺遗址约2公里,海拔450米,四周群山环抱,松竹叠翠,溪流潺潺,既得太姥山之雄奇,又兼山林之幽静,成为闽东地区重要的佛教律宗道场与修行胜地。

历史沿革:从唐宋古刹到律宗重镇

平兴寺的历史可追溯至唐代,初名“白云庵”,为当地僧人结茅修行之所,据《福鼎县志》记载,唐代高僧本净禅师曾云游至此,见“山势环抱,宛如莲华”,遂驻锡建庵,开坛讲经,白云庵渐成闽东地区初具规模的佛教场所,宋代时期,庵院得到扩建,增建法堂、僧舍等,并更名为“平兴寺”,取“平安兴盛”之意,寓意佛法昌隆、众生安乐。

明代万历年间,平兴寺因年久失修而日渐衰落,直至清代顺治年间,律宗高僧智水法师应邀住持寺院,率众僧人重修殿宇、重塑金身,并确立以“持戒精严”为修行根本,平兴寺由此成为律宗重要道场,智水法师还制定了严格的清规戒律,要求僧人“每日诵经、坐禅、过堂、出坡”,寺院僧风为之一振,香火鼎盛,信众络绎不绝。

近代以来,平兴寺历经沧桑:抗战时期,部分殿宇遭日军轰炸损毁;文革期间,宗教活动被迫中止,寺僧离散,殿宇改作他用,直至1983年,在地方政府与佛教界人士的推动下,平兴寺恢复开放,礼请中国佛学院毕业生、时任福建佛教协会副会长的学诚法师住持寺务,学诚法师率众僧人历时十余年,对寺院进行全面修复与扩建,新建戒坛、藏经楼、佛学院教学楼等,并创立“平兴寺佛学院”,培养戒律僧才,使平兴寺重现昔日辉煌,成为全国知名的律宗修行基地。

建筑布局:依山而建,融合闽派风韵

平兴寺的建筑布局严格遵循佛教“伽蓝七堂”规制,依山势递进而建,中轴线上依次分布山门、天王殿、大雄宝殿、藏经楼,两侧对称钟楼、鼓楼、客堂、僧寮、斋堂等建筑,整体结构严谨,错落有致,既保留了唐宋时期的古朴庄重,又融入了闽派建筑特有的“燕尾脊”“红砖墙”“木雕石刻”等元素,展现出浓郁的地方特色。

山门为重檐歇山顶式建筑,门额“平兴寺”三字为赵朴初居士所题,字体浑厚有力,山门前有一对石狮,雕工精湛,栩栩如生,为明代遗物,天王殿内供奉弥勒菩萨、韦驮菩萨及四大天王像,其中四大天王像采用香樟木雕刻,神态威严,色彩鲜艳,为清代工匠作品。

大雄宝殿是寺院的主体建筑,占地面积约500平方米,为重檐庑殿顶,黄色琉璃瓦覆顶,殿顶正脊装饰双龙戏珠,两端饰以鸱吻,气势恢宏,殿内供奉释迦牟尼佛、药师佛、阿弥陀佛,像高6米,采用青铜铸造,贴金身,法相庄严,两侧十八罗汉像则为脱胎漆器工艺,造型生动,神态各异,为福建近代漆艺精品。

藏经楼位于寺院最高处,为三层楼阁式建筑,收藏有《乾隆大藏经》《频伽藏》等珍贵典籍,以及历代高僧书法、碑刻等文物,唐代《陀罗尼经咒》石碑、宋代《平兴寺重修记》碑尤为珍贵,具有极高的历史与艺术价值。

平兴寺还设有戒坛,为每年传授三坛大戒的场所,坛体为汉白玉雕筑,四周刻有莲花纹与梵文,庄严肃穆;佛学院教学楼则融合现代与传统建筑风格,内设教室、图书馆、禅堂等,为僧众提供了良好的修行与学习环境。

以下是平兴寺主要建筑及功能概览:

| 建筑名称 | 位置 | 功能与特色 |

|---|---|---|

| 山门 | 寺院入口 | 重檐歇山顶,赵朴初题“平兴寺”,门前明代石狮 |

| 天王殿 | 中轴线第一进 | 供奉弥勒、韦驮、四大天王,清代香樟木雕四大天王 |

| 大雄宝殿 | 中轴线第二进 | 青铜三世佛像,脱胎漆器十八罗汉,重檐庑殿顶,黄色琉璃瓦 |

| 藏经楼 | 中轴线最高处 | 收藏《乾隆大藏经》等典籍,唐代石碑、宋代碑刻 |

| 戒坛 | 大雄宝殿后方 | 汉白玉雕筑,传授三坛大戒场所,刻莲花纹与梵文 |

| 佛学院 | 寺院东侧 | 僧伽教育机构,设教室、图书馆、禅堂,融合传统与现代建筑风格 |

宗教文化:持戒精严,弘法利生

平兴寺以“弘扬戒律、培养僧才”为宗旨,是汉传佛教律宗的重要传承地,寺院严格遵循“南山律宗”修行体系,僧人日常以“持戒、坐禅、诵经、出坡”为功课,每日凌晨四点早课,晚上八点坐禅,过着“农禅并重”的修行生活,寺院内设有“戒律研究院”,专门研究戒律典籍,整理南山律宗文献,为佛教界提供权威的戒律解读。

每年“佛诞日”“盂兰盆节”等重要节日,平兴寺都会举行盛大的法会,如“浴佛节”举行浴佛法会,信众以香汤沐浴太子像,祈求平安;“盂兰盆节”举办供僧、放生、超度法会,弘扬孝亲报恩思想,最为隆重的“传授三坛大戒”法会,每三年举办一次,来自全国各地的求戒僧人齐聚平兴寺,在戒坛前受沙弥戒、比丘戒、菩萨戒,为佛教界输送了大量持戒精严的僧才。

平兴寺还注重对外文化交流,曾多次举办“海峡两岸佛教文化交流会”“闽东佛教文化研讨会”等活动,邀请海内外高僧大德、专家学者共同探讨佛教文化传承与发展,寺院的“慈善基金会”常年开展助学、扶贫、救灾等公益慈善活动,累计捐款捐物超千万元,践行“慈悲济世”的佛教理念。

环境与生态:山水相融,和谐共生

平兴寺所在的太姥山国家级自然保护区,森林覆盖率达95%以上,拥有丰富的动植物资源,寺院在建设与维护中始终坚持“生态保护优先”原则,依山就势,不破坏山体植被,寺内古树参天,有千年银杏、百年桂花、古楠木等珍稀树种,其中一株“唐代银杏”需三人合抱,树龄已逾1200年,被列为“福建省古树名木”。

寺院周围还开辟有“放生池”“生态园区”,放生池中种植荷花、睡莲,放养鲤鱼、乌龟等,形成“水清鱼跃”的生态景观;生态园区则种植有机蔬菜、水果,供寺僧日常饮食,同时也向信众开放,倡导“素食护生、低碳生活”的环保理念,这种“山寺相依、人境和谐”的生态模式,使平兴寺成为太姥山风景名胜中一道独特的风景线。

平兴寺,这座矗立于太姥山麓千年古刹,不仅承载着厚重的佛教历史文化,更以其“持戒精严、农禅并重、慈悲济世”的修行理念,成为当代佛教界的一面旗帜,晨钟暮鼓中透着千年古韵,青灯古佛下藏着修行初心,山水林泉间彰显生态智慧,无论是对于佛教信众,还是对于文化爱好者、生态保护者而言,平兴寺都是一处值得探寻与朝圣的精神家园。

FAQs

Q1:平兴寺属于佛教哪个宗派?有何特色?

A:平兴寺属于汉传佛教律宗,具体传承“南山律宗”,其特色在于“持戒精严”,严格遵循佛教戒律,僧人日常修行以“戒定慧”三学为核心,注重“农禅并重”(既修行又劳作),“弘法利生”(通过法会、慈善活动利益众生),平兴寺还是全国重要的律宗人才培养基地,其佛学院培养的僧才遍布海内外,被誉为“律宗重镇”。

Q2:平兴寺的佛学院主要培养什么人才?如何报名?

A:平兴寺佛学院(全称“福建佛学院平兴寺分院”)主要培养“戒律僧才”,课程设置包括佛教经典(如《四分律》《梵网经》戒律典籍)、戒律实践、禅修、佛教史、外语、电脑等,旨在培养“解行并重、持戒精严”的现代化僧人,报名条件为:18-45岁,信仰佛教,品行端正,具有初中以上文化程度,无婚姻关系,身体健康,符合出家条件或愿意长期从事佛教事业,报名者需提交身份证、学历证明、体检表,经寺院审核后参加面试,合格者方可入学,每年春季招生,具体信息可通过平兴寺官方网站或微信公众号查询。