佛教文化寺庙群是指以佛教信仰为核心,由多座寺庙及相关建筑(如佛塔、经幢、僧舍、园林等)组成的具有宗教、文化、历史价值的建筑群落,它不仅是佛教传播的物质载体,更是中国传统文化与外来宗教融合的结晶,承载着丰富的哲学思想、艺术成就和社会记忆,历经千年演变,形成了独特的文化景观。

历史发展与地理分布

佛教自汉代传入中国,魏晋南北朝时期开始大规模兴建寺庙,唐代达到鼎盛,寺庙群随之在全国范围内广泛分布,其形成与佛教流派传播、地域文化、政治中心密切相关:禅宗“一花开五叶”,在各地形成以丛林为中心的寺庙群;净土宗以观音信仰为核心,在普陀山等地形成道场式寺庙群;藏传佛教则在青藏高原形成“寺-塔-宫”结合的寺庙群,从地理上看,寺庙群多分布于名山胜地(如五台、峨眉)、交通要道(如丝绸之路沿线)、政治中心(如长安、洛阳)或文化繁荣区(如江南),既体现“深山藏古寺”的隐逸追求,也反映“佛法不离世间法”的社会渗透。

以下为部分代表性佛教文化寺庙群概况:

| 名称 | 所属流派 | 历史起源 | 主要特色 |

|---|---|---|---|

| 五台山寺庙群 | 汉传佛教 | 北魏时期 | 中国四大佛教名山之首,以文殊道场著称,显通寺、塔院寺等“五大禅处”构成核心,汉藏佛教共存 |

| 峨眉山寺庙群 | 汉传佛教 | 东汉时期 | 普贤道场,万年寺、清音阁等依山而建,融合自然景观与佛教建筑,佛光金顶为标志 |

| 少林寺寺庙群 | 禅宗 | 北魏时期 | “禅宗祖庭”,以少林功夫闻名,常住院、塔林、初祖庵形成完整体系,体现“禅武合一” |

| 布达拉宫-大昭寺 | 藏传佛教 | 7世纪(松赞干布) | 世界海拔最高的宫殿式寺庙群,布达拉宫为政教中心,大昭寺为藏传佛教圣地,藏汉建筑风格交融 |

| 灵隐寺寺庙群 | 汉传佛教 | 东晋时期 | 江南禅宗名刹,飞来峰石窟造像、天王殿、大雄宝殿沿中轴线分布,周边有永福寺、韬光寺等支寺 |

建筑艺术与文化象征

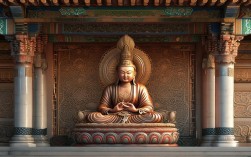

佛教文化寺庙群的建筑是宗教思想、艺术审美与地域技术的融合体,其布局遵循“伽蓝七堂”制(山门、佛殿、法堂、僧堂、库房、浴室、西净),以中轴线对称为核心,通过山门、天王殿、大雄宝殿、藏经楼等建筑,营造“由凡入圣”的宗教氛围,五台山显通寺的铜殿、北京雍和宫的万福阁,分别体现金属铸造与木构建筑的巅峰技艺;西藏扎什伦布寺的措钦大殿,通过高耸的经幡、金顶,展现藏传佛教的神秘与威严。

装饰细节中蕴含深厚的文化象征:佛像(释迦牟尼、观音、罗汉)代表佛教核心教义(慈悲、智慧、觉悟);壁画(如敦煌莫高窟、法海寺壁画)以《法华经》《维摩诘经》为题材,将抽象教义转化为视觉故事;雕刻(木雕、石雕、泥塑)如龙门石窟的卢舍那大佛、泉州开元寺的飞天乐伎,融合中原与西域艺术风格;匾额楹联(如杭州灵隐寺“东南山水甲天下,丛林楼阁冠东南”)则以书法传递禅意,寺庙园林(如苏州西园、扬州大明寺寺)通过假山、流水、植物,营造“虽由人作,宛自天开”的禅意空间,体现“天人合一”的哲学观。

宗教功能与社会价值

作为佛教信仰的物质载体,寺庙群的核心功能是宗教实践:每日晨钟暮鼓、诵经礼佛,维系僧团修行;定期举办水陆法会、佛诞节(浴佛节)、盂兰盆节等活动,满足信众宗教需求;戒坛(如南京栖霞寺戒坛)为僧人授戒,传承佛教戒律体系,但寺庙群的功能远不止于此,它更是多元文化的社会中心:历史上,寺庙是教育机构(唐代慈恩寺设译经院,玄奘在此译经)、慈善场所(宋代“福田院”收容贫病)、文化交流平台(鉴真东渡、义净西行以寺庙为起点);艺术上,寺庙是壁画、雕塑、书法、音乐的宝库,敦煌壁画、五台山唐塑等成为中华艺术的瑰宝;科技上,寺庙建筑中的榫卯结构、声学设计(如北京天宁寺塔的回音效应)体现古人的智慧。

当代保护与传承

随着时代发展,佛教文化寺庙群的保护与传承面临新挑战与机遇,文物保护力度不断加强:联合国教科文组织将莫高窟、布达拉宫等列入世界遗产名录;国内通过《文物保护法》规范修缮,采用“修旧如旧”原则(如山西南禅寺唐代木构修复);数字化技术(3D扫描、VR展示)让文物“活起来”,如云冈石窟的“数字云冈”项目,活态传承持续推进:寺庙群通过举办禅修体验、佛学讲座、文化论坛,吸引年轻人参与;文旅融合注重文化内涵挖掘(如少林寺的“功夫+禅修”体验、普陀山的“观音文化节”),避免过度商业化;学术研究深入,如对敦煌遗书、大藏经的整理,推动佛教文化与现代社会的对话。

相关问答FAQs

Q1:佛教寺庙群与单个寺庙相比,有哪些独特的文化价值?

A1:佛教寺庙群的文化价值体现在“集群效应”上,规模上,多座寺庙形成功能互补的体系——核心寺庙承担宗教仪式,支寺侧重修行、教育或慈善,如五台山“五大禅处”各司其职,构成完整的佛教文化生态,文化积淀更深厚:寺庙群历经多朝代叠加,建筑风格、艺术作品、文献典籍呈现层累式特征,如少林寺从北魏初祖庵到明清塔林,是一部立体的禅宗史,社会影响力更广泛:作为区域文化中心,寺庙群带动周边信仰、民俗、艺术的发展,形成“佛教文化圈”,如峨眉山寺庙群影响川西地区的民俗节庆、饮食文化,成为地域文化的重要标识。

Q2:在现代社会,如何平衡佛教寺庙群的宗教功能与旅游开发?

A2:平衡宗教功能与旅游开发,需坚持“保护为主、合理利用”原则,避免商业化对信仰本质的侵蚀,具体可从三方面入手:一是空间分区管理,划定核心宗教区(如大雄宝殿、藏经楼)限制游客数量与活动,仅开放外围区域(如园林、文化展厅)供游览,保障僧团修行与信众宗教活动的私密性;二是内容导向优化,挖掘文化内涵而非商业噱头,通过专业讲解员阐释建筑、壁画、雕塑的宗教意义,举办禅修体验、抄经活动等互动项目,引导游客从“观光”转向“文化感知”;三是规范商业行为,限制过度商业化经营(如高价门票、低俗文创),保留寺庙的清修氛围,如杭州灵隐寺将商业区设在山门外,核心区域保持宁静,既满足游客需求,又维护了宗教场所的神圣性。