正定隆兴寺作为“京南第一古刹”,始建于隋代,历经千年风雨,仍以其恢弘的建筑群与珍贵的佛教造像闻名于世,寺内菩萨像数量众多、工艺精湛,不仅是中国佛教艺术的瑰宝,更承载了不同时代的审美与信仰内涵,这些造像或庄严雄伟,或慈悲灵动,每一尊都凝聚着古代工匠的智慧与虔诚,成为研究中国佛教雕塑史的重要实物资料。

大悲阁千手观音:宋代铜铸的“镇寺之宝”

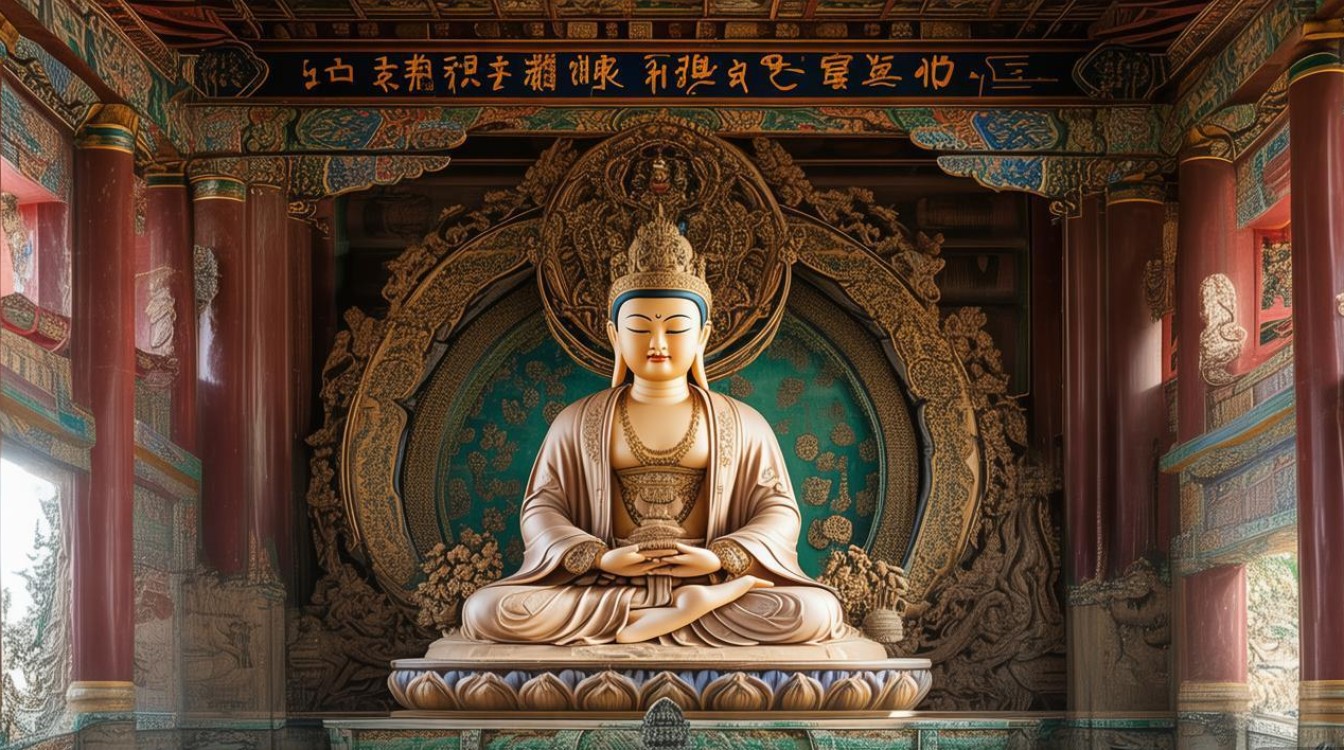

隆兴寺的核心建筑大悲阁内,供奉着一尊通高21.3米的铜铸千手观音像,是现存中国古代最高的铜铸观音菩萨像,也是寺内当之无愧的“镇寺之宝”,此像铸于北宋开皇年间(公元961年),由七千多公斤铜熔铸而成,整体造型比例协调,气势恢宏,观音菩萨头戴宝冠,冠中饰化佛,面容饱满圆润,眉目低垂,神态慈悲而庄严,其身体微微前倾,衣纹流畅自然,下摆如波浪般垂落,既显威仪又不失灵动。

最引人注目的是观音的“千手千眼”——四十只手臂呈扇形展开,每只手掌中央各有一只眼,象征“观世间苦,听世间声”的慈悲愿力,手臂分五层排列,每层手臂姿态各异,或结印,或持法器,如杨柳枝、宝镜、净瓶等,细节刻画极为精致,背后的火焰纹光背高达8米,由多层浮雕组成,中心雕有坐佛,周围饰以飞天、祥云,层次分明,金碧辉煌,营造出神圣庄严的氛围,这尊千手观音像不仅体现了宋代佛教造像“写实与理想结合”的特点,更将观音菩萨“大慈大悲,救苦救难”的信仰内涵具象化,成为宋代佛教艺术的巅峰之作。

摩尼殿倒座观音:“东方美神”的慈悲化身

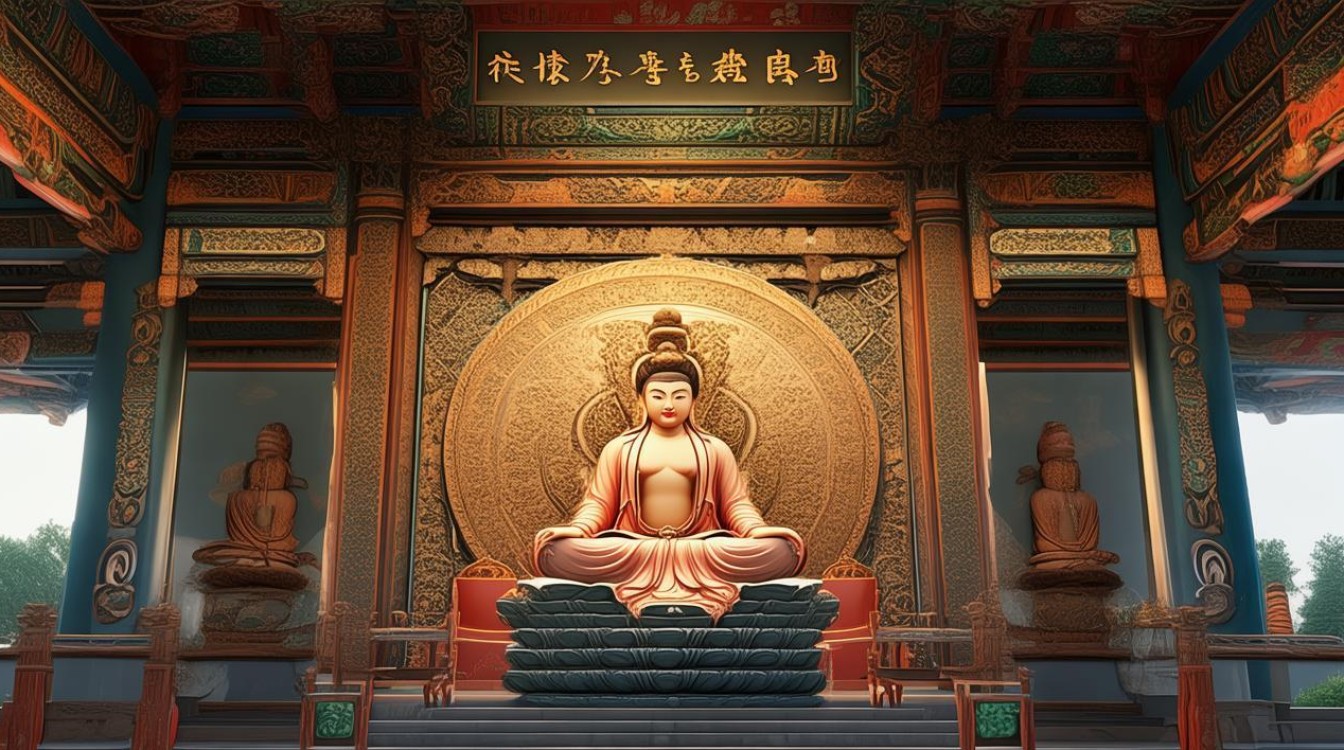

大悲阁前方的摩尼殿,是隆兴寺最具特色的建筑之一,其十字歇山顶、四面出抱厦的形制在全国古建筑中独树一帜,殿内北壁悬塑群中,一尊高3.4米的泥塑倒座观音像被誉为“东方美神”,所谓“倒座”,是指观音菩萨背北朝南而坐,与传统佛殿佛像“面南而坐”相反,象征其主动“倒驾慈航”,救度苦难众生。

这尊观音像打破了传统造像的对称格局,身姿呈“S”形自然倾斜,头部微侧,左手轻搭于膝头,右手曲肘上扬,手指似在轻轻拈动一枝杨柳,眼神俯视下方,既有悲天悯人的慈悲,又透出亲切温和的韵味,其衣饰华丽,头戴宝冠,身披璎珞,裙裾上绘有精美的缠枝花纹,色彩历经千年仍清晰可见,尤其令人称道的是其面部刻画——圆润的脸庞、高挺的鼻梁、微启的双唇,既有唐代造像的丰腴饱满,又兼具宋代写实的细腻灵动,被誉为“东方维纳斯”,观音像背后的悬塑群以山石、祥云为背景,辅以善财童子、龙女等胁侍,营造出“佛国仙境”的意境,使整个摩尼殿北壁成为一座立体的佛教艺术长廊。

慈氏阁弥勒菩萨:唐代木雕的“未来之佛”

位于中轴线后部的慈氏阁,因供奉弥勒菩萨而得名。“慈氏”是弥勒菩萨的意译,意为“慈悲为怀”的众生,阁内一尊高7.5米的木雕弥勒菩萨像,是唐代佛教雕塑的珍贵遗存,也是隆兴寺内年代最久远的菩萨像之一。

此像以整段金丝楠木雕成,结跏趺坐于莲台之上,双手结法界定印,掌心托宝钵,菩萨面容丰满圆润,双目微睁,神态沉静安详,体现了唐代造像“以胖为美”的审美特征,其衣纹宽厚流畅,大衣覆盖双肩,下摆呈对称折叠,既显厚重又不失飘逸,莲台雕刻精美,仰莲瓣饱满有力,覆莲瓣边缘卷云纹饰,细节处可见唐代工匠高超的雕刻技艺,弥勒菩萨在佛教中是“未来佛”,象征“慈、悲、喜、舍”四无量心,这尊造像不仅展现了唐代佛教雕塑的雄浑大气,更传递出对未来世界的美好期盼,历经千年风雨,仍散发着慈悲与智慧的光芒。

正定隆兴寺主要菩萨像一览表

| 名称 | 位置 | 时代 | 材质 | 尺寸(高) | 艺术特点 |

|---|---|---|---|---|---|

| 千手观音像 | 大悲阁 | 北宋 | 铜铸 | 3米 | 千手千眼,火焰光背,气势恢宏 |

| 倒座观音像 | 摩尼殿北壁 | 北宋 | 泥塑 | 4米 | S形身姿,慈悲亲切,被誉为“东方美神” |

| 弥勒菩萨像 | 慈氏阁 | 唐代 | 木雕 | 5米 | 面容丰腴,衣纹流畅,唐代遗珍 |

正定隆兴寺的菩萨像,跨越唐、宋两代,以铜、泥、木为材,将佛教的庄严与世俗的审美完美融合,无论是大悲阁千手观音的雄伟、摩尼殿倒座观音的灵动,还是慈氏阁弥勒菩萨的沉静,每一尊造像都是时代精神与信仰艺术的结晶,它们不仅是宗教信仰的载体,更是中国古代雕塑史上的里程碑,让我们得以透过千年时光,触摸到古人的虔诚与智慧,感受到佛教艺术的永恒魅力。

FAQs

正定隆兴寺的菩萨像中,哪一尊被誉为“东方美神”?为什么?

答:摩尼殿的倒座观音像被誉为“东方美神”,这尊造像突破了传统佛教造像的对称格局,身姿呈“S”形自然倾斜,面部丰腴饱满,眉目传神,既有唐代造像的丰腴之美,又兼具宋代写实的细腻灵动,其左手轻搭膝头、右手拈杨柳枝的姿态,既显慈悲亲切,又充满生活气息,被艺术史家认为是中国古代女性美的典范,因此得名“东方美神”。

隆兴寺千手观音像的“千手千眼”有何宗教寓意?艺术上有哪些独特之处?

答:“千手千眼”象征观音菩萨“观世间苦,听世间声”的慈悲愿力——千眼能遍观众生苦难,千手能遍施援手救度,艺术上,这尊铜像以七千多公斤铜熔铸而成,整体比例协调,衣纹流畅自然;四十只手臂分五层排列,每层姿态各异,持不同法器,细节刻画精致;背后火焰纹光背层次分明,中心雕坐佛,周围饰飞天、祥云,营造出神圣庄严的氛围,是宋代佛教造像“写实与理想结合”的典范。