寺庙重建是一项涉及历史传承、文化保护、宗教信仰与公共利益的系统工程,需从历史考证、规划审批、资金筹集、建设管理到后续运营全流程统筹,确保重建工作合法合规、文化价值得以延续,同时兼顾社会功能与可持续发展,以下从核心环节展开详细说明:

历史考证与现状勘察:重建的根基

寺庙重建的首要任务是明确其历史定位与文化价值,避免盲目重建或过度商业化,需组织历史学者、文物专家、宗教人士组成专项小组,通过查阅地方志、碑刻文献、老人口述资料等,梳理寺庙的始建年代、历史沿革、建筑风格、宗教功能及在地方文化中的角色(如是否为某历史事件的发生地、民俗活动的核心场所等),若寺庙曾为唐代古刹,需考证其原始建筑布局(如唐代寺庙常见的“伽蓝七堂”制)、典型构件(如斗拱、屋顶形式)等,确保重建风格与历史原貌一致。

同时需开展现状勘察:若存有残垣断壁,需评估其结构安全性,可保留的部分(如基础、石构件、古树名木)应优先保留;若完全损毁,需明确重建范围(是否仅恢复主体建筑或包括附属设施),并委托专业机构进行地质勘察,评估选址的稳定性(如是否位于地质灾害隐患区),这一阶段需形成《寺庙历史价值评估报告》与《现状勘察报告》,为后续规划与审批提供依据。

规划设计与审批:合法合规的保障

重建寺庙需严格遵循“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的方针,规划设计与审批是确保重建工作合规的核心环节。

规划设计

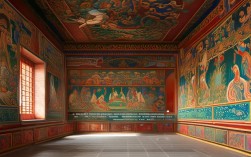

规划设计需在历史考证基础上,兼顾宗教功能、文化传承与现代需求,建筑风格应尊重历史原貌,若为复建,需采用传统工艺与材料(如木构、青砖、小瓦);若为部分重建,需保留原有历史信息,避免“仿古造假”,布局上需满足宗教活动需求(如大殿、法堂、僧舍、藏经楼等功能分区),同时考虑游客流线、消防通道、无障碍设施等现代功能,设计方案需组织专家评审,重点审核历史真实性、建筑安全性、文化合理性及与周边环境的协调性(如是否与古镇风貌、自然景观冲突)。

审批流程

寺庙重建涉及多部门审批,需按顺序推进:

- 宗教事务部门审批:向县级以上宗教事务局提交《寺庙重建申请报告》,包括历史背景、重建必要性、规划设计方案、资金来源等,获取《宗教活动场所改建、扩建审批意见》。

- 文物部门审批:若寺庙为文物保护单位(含全国重点、省级、市县级),需报请相应文物局审批,遵守《文物保护法》规定,涉及地下文物埋藏区的需先考古勘探。

- 自然资源与规划部门审批:办理《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》,确保重建项目符合国土空间规划、土地利用总体规划。

- 住建部门审批:提交施工图设计文件,通过审查后获取《建筑工程施工许可证》,施工过程中需接受质量安全监督。

以下为寺庙重建核心审批流程简表:

| 审批阶段 | 负责部门 | 需提交核心材料 | 审批重点 |

|---|---|---|---|

| 宗教事务审批 | 县级以上宗教事务局 | 重建申请报告、历史价值评估报告、初步设计方案 | 重建必要性、宗教活动需求 |

| 文物保护审批 | 文物局 | 文物保护单位保护范围划定图、考古勘探报告(如需) | 文物真实性、保护措施合规性 |

| 规划许可 | 自然资源与规划局 | 用地规划申请、规划设计方案、国土空间规划符合性证明 | 选址合规、布局合理性 |

| 施工许可 | 住建部门 | 施工图审查报告、施工单位资质、质量安全监督申请 | 结构安全、消防达标 |

资金筹集与管理:重建的“血液”

寺庙重建资金需求量大,需拓宽来源渠道并确保使用透明。

资金来源

- 政府资助:若寺庙为文物保护单位或具有重大文化价值,可申请文物保护专项经费、文旅发展资金等;部分地方政府对宗教场所重建提供一次性补贴或税收优惠。

- 社会捐赠:通过合法渠道接受信众、企业捐赠,需设立专项账户,定期公示收支明细,接受捐赠人监督,可成立“寺庙重建公益基金会”,依托互联网平台发起众筹,但需符合《慈善法》规定,不得摊派或强制捐赠。

- 宗教团体自筹:寺庙所属宗教协会(如佛教协会、道教协会)可通过自有资金、法会收入、文创产品开发等方式筹集部分资金。

- 文旅融合收益:若寺庙具备旅游开发价值,可在保护宗教核心功能的前提下,适度开展文化体验项目(如禅修、传统手工艺体验),门票收入、文创产品销售额等定向用于维护与运营,但需避免过度商业化。

资金管理

需建立严格的财务管理制度,实行专款专用,聘请第三方会计师事务所进行审计,定期向宗教事务部门、捐赠人及信众公示资金使用情况(如材料采购、人工成本、管理费用等明细),杜绝挪用、浪费。

施工建设与质量控制:历史风貌的还原

施工阶段需严控质量,确保建筑安全与文化真实性。

施工单位选择

优先选择具备古建筑施工资质、有类似工程经验的单位,施工团队需包含传统工匠(如木雕、石雕、彩绘师傅),采用传统工艺(如榫卯结构、夯土墙工艺)与现代技术相结合的方式,避免使用廉价现代材料替代传统构件。

质量与进度管理

- 质量控制:建立“施工单位自检+监理单位复检+第三方检测”三级质量控制体系,重点把控木构架安装、屋面防水、彩绘颜料配比等关键工序,隐蔽工程(如基础、柱础)需经监理验收签字后方可隐蔽。

- 进度管理:制定详细施工计划,明确各阶段时间节点,定期召开工程例会,协调解决材料供应、人员调配等问题,避免盲目赶工导致质量隐患。

文物保护与安全施工

若涉及文物保留构件(如古碑、石雕),需提前进行保护性加固与编号,施工中设置警示标识,避免机械碰撞;施工现场需配备消防设施,严格用火用电管理,确保文物与施工人员安全。

后续运营与活化利用:重建价值的延续

寺庙重建后需通过科学运营实现“以养寺”,避免重建后闲置或过度商业化。

日常管理

建立健全寺庙管理制度,包括文物保护、消防安全、宗教活动规范等,配备专职管理人员(如文物保护员、安全员),定期对建筑进行维护(如木构防腐、屋顶除草),延长使用寿命。

文化传承

挖掘寺庙历史文化内涵,通过举办学术研讨会、文化展览(如寺庙历史图片展、佛教文物展)、传统节庆活动(如庙会、浴佛节)等,增强公众对寺庙文化的认知,可设立“文化讲堂”,邀请学者讲解佛教艺术、传统建筑知识,发挥寺庙的社会教育功能。

可持续发展

在保护宗教核心功能的前提下,探索“文化+旅游”融合发展模式:开发具有寺庙特色的文创产品(如手抄经书、佛香、文创周边),但需避免低俗化;提供禅修体验、素斋服务等,控制游客数量,避免超负荷接待;与周边社区合作,开展公益慈善活动(如助学、养老),提升寺庙社会公信力。

相关问答FAQs

问题1:寺庙重建中,如何平衡文物保护与宗教功能需求?

解答:平衡两者需坚持“保护优先、合理利用”原则,对文物本体(如大殿梁架、古碑)实施“最小干预”保护,保留原有历史信息;宗教活动所需的新增设施(如佛像、法器)应在不破坏文物结构的前提下设置,可利用现代技术(如数字化投影)替代实体改造;通过分区管理(如核心保护区仅开放参观,宗教活动区限制非信众进入)实现文物保护与宗教活动的互不干扰,例如将诵经、法会等宗教活动安排在新恢复的法堂,而将原有大殿作为文物展示场所。

问题2:寺庙重建资金不足时,如何合法合规地吸引社会捐赠?

解答:需遵循《宗教事务条例》《慈善法》等规定,通过正规渠道开展捐赠:一是向宗教事务部门备案,设立专项捐赠账户,公示账户信息;二是签订捐赠协议,明确捐赠用途(如限定用于大殿建设或佛像铸造),并向捐赠人出具合法票据;三是定期通过官网、公众号等平台公示资金使用明细,接受社会监督;四是禁止以“功德”“福报”等名义进行摊派或强制捐赠,避免变相敛财,可与企业合作开展“认捐”项目(如认捐一根梁柱、一扇窗棂),企业提供资金后获得相应冠名权,但需确保不过度商业化,维护寺庙庄严性。