在许多寺庙中,除了僧人与信众,还有一群特殊的“常住居民”——无着住的动物,它们或是被遗弃的流浪者,或是寺庙周边自然聚集的生灵,在这里获得庇护、食物与安稳,成为寺庙生态中不可或缺的一部分,这些动物与寺庙的共生关系,不仅体现了宗教场所的慈悲胸怀,也勾勒出一幅人与自然和谐共生的生动图景。

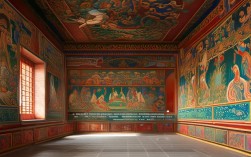

寺庙为动物提供的“无着住”空间,首先是物理上的庇护,古刹多依山而建或藏于市井,红墙黛瓦间常有幽静的庭院、茂密的古树,或是偏僻的角落,为动物们提供了天然的藏身之所,流浪猫常在香炉旁打盹,狗儿会在山门处守护,麻雀在屋檐下筑巢,松鼠沿着古树攀爬,甚至放生池中的鱼龟,也因“放生”习俗而在此安家,这种空间上的包容,让无家可归的动物找到了免受外界侵扰的“临时家园”,而寺庙的宁静氛围,也让它们得以远离城市的喧嚣与危险。

更重要的是,寺庙为动物提供了精神与生活上的滋养,佛教讲求“众生平等”“慈悲护生”,这一理念在对待动物的态度上体现得尤为明显,僧人们常会定时投喂流浪猫狗,寺内甚至会设置“猫粮箱”“狗粮碗”,信众们拜佛时也常会带些食物留给这些“小生命”,久而久之,动物们对寺庙产生了依赖,它们不再惧怕人类,甚至会主动亲近前来礼佛的信众——用头蹭裤脚、卧在蒲团旁打盹,成为寺庙里一道温情的风景线,这种互动并非单向的施舍,而是双向的情感联结:动物用陪伴回报僧众的照顾,僧众则通过护生践行教义,二者在朝夕相处中建立起超越物种的信任。

从文化层面看,寺庙中的动物也承载着特殊的意义,在中国传统文化中,许多动物被视为吉祥的象征,如猫代表“招财”,狗寓意“忠诚”,鱼象征“富贵”,寺庙将这些动物纳入“常住”,无形中也强化了这种文化寓意,让信众在礼佛之余,能感受到自然生灵的灵性与美好,而在佛教故事中,护法动物(如狮、象)的形象更是深入人心,寺庙中的流浪猫狗虽非“护法神”,却以平凡的方式传递着“护生”的教义,让慈悲的理念以更接地气的方式深入人心。

寺庙动物的“无着住”也面临现实挑战,数量的增多可能导致食物短缺、疾病传播,甚至影响寺庙的秩序,为此,许多寺庙开始采取更科学的管理方式:与动物保护组织合作,为流浪猫狗做绝育、接种疫苗;划定专门的投喂区域,避免动物过度聚集;引导信众“科学放生”,避免随意放生外来物种破坏生态平衡,这些措施既延续了护生的传统,又兼顾了寺庙与动物的长远福祉。

寺庙中的无着住动物,是慈悲理念的践行者,是自然生态的维护者,更是寺庙人文精神的鲜活载体,它们的存在,让冰冷的宗教建筑有了温度,让抽象的教义变得具体可感,也提醒着世人:生命的尊严不分物种,和谐共生才是世间最美的风景。

相关问答FAQs

Q1:寺庙里的动物都是流浪动物吗?

A1:不完全是,寺庙中的动物可分为三类:一是被遗弃或流浪至此的动物,如流浪猫、狗,它们是寺庙“无着住”动物的主要群体;二是寺庙周边自然栖息的野生动物,如麻雀、松鼠、池鱼等,因寺庙环境适宜而长期聚集;三是信众放生的动物,如龟、鱼等(需注意科学放生,避免生态破坏),无论来源如何,寺庙都为它们提供了庇护,体现了“众生平等”的理念。

Q2:寺庙照顾动物会与宗教教义冲突吗?

A2:不仅不会冲突,反而是宗教教义的重要实践,佛教强调“慈悲为本,方便为门”,护生是慈悲心的直接体现,寺庙照顾动物,既是为弱势生命提供帮助,也是引导信众培养“无缘大慈,同体大悲”的胸怀,但需注意,护生不是盲目放生,而是要结合科学方法(如控制流浪动物数量、保护生态平衡),这样才能真正践行教义,避免好心办坏事。