菩萨道与菩提心是大乘佛教的核心要义,二者如同车之两轮、鸟之双翼,共同构成了修行者从凡夫迈向佛陀的完整路径,菩提心是菩萨道的根本动力,菩萨道是菩提心的实践载体,二者相辅相成,缺一不可。

菩提心,全称“阿耨多罗三藐三菩提心”,意为“无上正等正觉心”,是修行者为利益一切众生、成就无上佛果而发起的清净愿心,它包含两个层面:愿菩提心与行菩提心,愿菩提心是“为利众生愿成佛”的誓愿,是方向与目标;行菩提心则是将此誓愿落实于日常生活的践行,是过程与方法,菩提心的生起,需以慈悲为根基,以智慧为导引——既要对众生的苦难生起深切的悲悯,也要明白一切法空的真理,从而远离“我执”与“法执”的束缚,正如《入菩萨行论》所言:“菩提心利益,如佛能宣说,闻已生欢喜,应至心求索。”菩提心的利益不仅在于自利解脱,更在于他度众生,是成就佛果的唯一因。

菩萨道,即菩萨行持的道途,是修行者以菩提心为指引,通过实践六度四摄等法门,自利利他的完整修行体系,六度是菩萨道的核心实践,包括布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若,每一度都是菩提心的具体展现,为清晰起见,现将六度的内涵与意义简述如下:

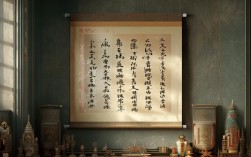

| 六度 | 内涵 | 意义 |

|---|---|---|

| 布施 | 无条件给予,财布施、法布施、无畏布施 | 破除贪执,积累福德,让众生远离匮乏与恐惧 |

| 持戒 | 遵守戒律,摄心为戒 | 防止身口意造恶,护持善根,为修行奠定基础 |

| 忍辱 | 安住逆境,不生嗔恨 | 对治嗔心,增长定力,以包容心化解冲突 |

| 精进 | 勇猛不懈,断恶修善 | 对治懈怠,持续积累善法,推动修行前进 |

| 禅定 | 一心不乱,专注一境 | 净化心灵,开发智慧,以定生慧 |

| 般若 | 证悟空性,通达实相 | 破除无明,断除烦恼根本,是成就菩提心的核心智慧 |

六度的实践并非孤立存在,而是以菩提心为贯穿始终的主线,布施若无菩提心,可能沦为功利交换;持戒若无菩提心,易成机械束缚;唯有以菩提心摄持,六度才能成为“波罗蜜多”——到彼岸的资粮,菩萨道还强调“自利利他、自觉觉他”的统一:在利益众生的过程中圆满自己的福德智慧,在成就自我的同时更广泛地度化众生,正如《华严经》所言:“自未得度,先度他者,菩萨发心。”

菩提心与菩萨道的关系,本质上是“心”与“行”的统一,菩提心是菩萨道的“灵魂”,没有菩提心,菩萨道便失去方向,沦为世间善法;菩萨道是菩提心的“身体”,没有菩萨道的实践,菩提心便成为空谈,无法落地生根,修行者从发起菩提心的一刻起,便已踏上菩萨道;而在菩萨道的每一个足迹中,菩提心都在不断增长、巩固,直至究竟圆满。

FAQs

Q1:普通人如何才能发起真实的菩提心?

A:发起菩提心需从“知”与“行”两方面入手,通过闻思佛法,理解众生与自身的密切关系(如“一切众生都曾做过自己的父母”),生起慈悲心;观察佛菩萨的利他行持,生起恭敬心与效仿心;通过受持菩提心戒(如《入行论》中的“七支行愿”),将愿菩提心转化为具体行动,日常中从小处着手(如帮助他人、忍辱包容),让菩提心逐渐成为自然的心念。

Q2:菩萨道强调“利他”,是否意味着要完全放弃个人修行?

A:并非如此,菩萨道的“利他”是“自利利他”的统一,正如《维摩诘经》所言“先以欲钩牵,后令入佛智”,个人修行(如持戒、禅定、般若)是利他的基础——若自身烦恼炽盛,便无能力真正帮助他人,菩萨道主张“度生即度己”,在利益众生的过程中,自己的贪嗔痴烦恼逐渐减少,智慧福德不断增长,最终达到“自他不二”的境界,因此个人修行与利他行为非但不矛盾,反而是相辅相成的关系。